主播诱导私下交易产生纠纷如何追回货款

直播带货的兴起重塑了消费模式,主播与粉丝之间的信任纽带成为交易基石。当主播利用个人影响力诱导消费者脱离平台进行私下交易时,纠纷风险呈几何倍数增长。2023年上海浦东法院受理的直播相关案件中,私下转账纠纷占比达37%,其中超六成消费者因证据链断裂面临维权困境,追回货款的过程犹如在迷雾中寻找出路。

法律依据

民法典第584条明确规定,合同违约方需承担继续履行、赔偿损失等民事责任。在主播诱导的私下交易场景中,即便未通过正规平台下单,只要存在完整的要约承诺过程,买卖关系即告成立。北京互联网法院判例(2022京0491民初11234号)确认,主播通过直播间弹幕发布的"加微信享折扣"信息,构成合同法意义上的要约邀请。

中国消费者协会专家委员会成员张明指出,此类纠纷中消费者常陷入双重法律困境:既无法享受电商平台的交易保障,又难以证明主播的诱导行为与财产损失之间的因果关系。2021年修订的《网络交易监督管理办法》第20条特别规定,经营者不得诱导消费者脱离平台交易,这为后续追责提供了重要依据。

证据固化

完整的证据链需包含四个维度:主播诱导行为证据、资金流转凭证、商品服务不符证明、沟通协商记录。南京某消费者通过录屏软件完整记录主播在直播间反复强调"微信付款立减200"的过程,配合微信转账备注中的"购买翡翠手镯"字样,最终在玄武区法院成功追回3.8万元货款。

电子证据的保存需注意时效性与完整性。广东信达律师事务所的实务指引显示,微信聊天记录需在72小时内进行区块链存证,录屏证据应当包含设备信息、时间戳等元数据。某珠宝鉴定机构出具的检测报告显示,消费者收到的"天然翡翠"实为染色石英岩,这份关键证据直接推翻了主播主张的"货物相符"抗辩。

追偿路径

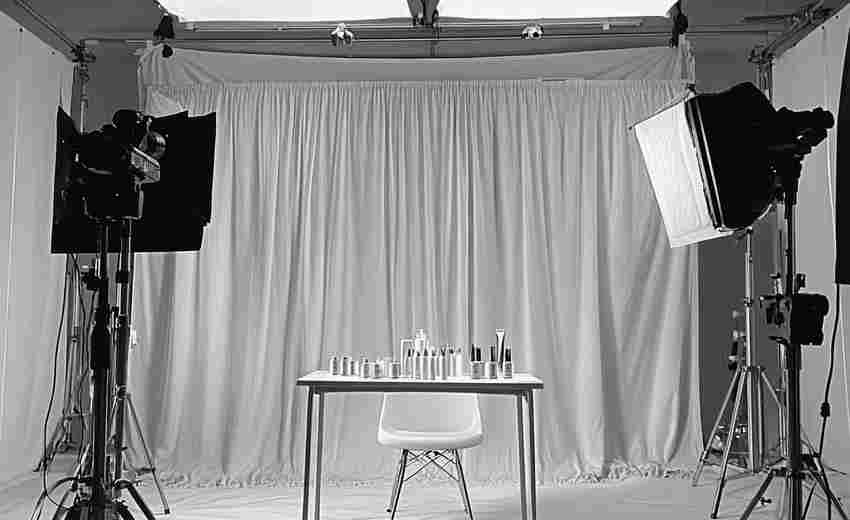

向直播平台投诉举报是启动维权的第一道闸门。抖音《电商创作者管理规范》第16条明确规定,禁止创作者引导线下交易,违规账号将面临扣除信用分乃至永久封禁的处罚。杭州互联网法院2023年发布的典型案例中,某MCN机构因纵容主播诱导私下交易,被判决承担30%的连带赔偿责任。

当协商无果时,可向市场监管部门发起行政投诉或启动民事诉讼。深圳消费者委员会建立的"直播纠纷快速响应通道",平均处理周期缩短至7个工作日。值得注意的是,北京朝阳法院在判决(2023京0105民初8765号)中创新采用"过错推定原则",要求主播自证未实施诱导行为,显著降低了消费者的举证难度。

风险防范

识别诱导话术是防范风险的关键。中国传媒大学主播行为研究课题组发现,超八成违规诱导使用"平台抽成高""私下更优惠"等话术模板。消费者应当警惕任何要求脱离平台监管的交易提议,某头部直播平台的数据显示,通过官方渠道完成的交易售后纠纷解决率达92%,而私下交易的维权成功率不足18%。

建立交易防火墙需要多方协同。上海市消保委推出的"直播交易风险提示弹窗"机制,在监测到主播提及"微信""支付宝"等敏感词时自动触发预警。某第三方支付机构研发的"智能止付系统",通过分析转账备注中的关键词,已成功拦截超过500万元可疑交易。