传统做法中米的浸泡时间通常为几小时

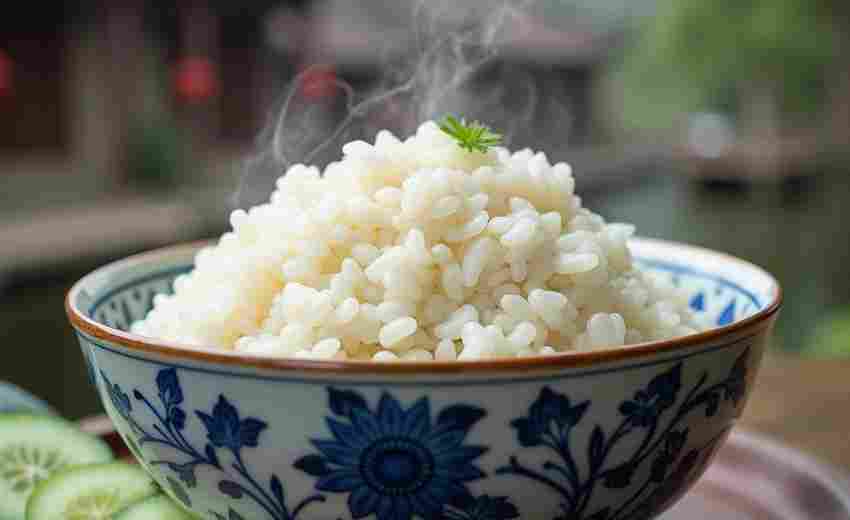

在江南水乡的清晨,灶间升腾的雾气总裹挟着稻谷特有的清香。老辈人淘米时总会念叨:"这米不浸透,煮出来的饭芯子硬。"湿润的竹匾里,雪白的米粒在清水中舒展腰肢,历经数小时的静默酝酿,最终在柴火灶上蜕变为晶莹剔透的饭粒。这种代代相传的浸泡技艺,正暗藏着谷物转化的生命密码。

浸泡技艺的时空印记

考古学家在河姆渡遗址的陶罐内壁,检测到距今七千年的淀粉残留物。这些带有裂痕的淀粉颗粒,与当代浸泡后的大米淀粉结构高度相似,暗示着新石器时代的先民可能已掌握谷物预处理技术。《齐民要术》"水稻篇"明确记载"新谷入瓮,春水浸三日",北魏时期的农学家贾思勰观察到,经冬藏的稻谷需要更长时间的吸水软化。这种时空差异的浸泡智慧,在福建土楼的石臼旁仍能找到活态传承——客家阿婆会根据节气调整浸泡时长,清明前后多添半个时辰,冬至则要守着日晷计算时辰。

岭南地区的双季稻种植传统,衍生出"早造浸隔夜,晚造浸对时"的民间口诀。农学教授林振华在《中国稻作文化考》中指出,早稻生长期短,胚乳结构紧密,需要长达8小时的浸泡来激活淀粉酶;晚稻因成熟期长,细胞壁相对疏松,6小时即可达到最佳含水量。这种基于物候规律的差异化处理,在机械化加工普及前,曾是保证米饭口感的关键技艺。

水分渗透的分子密码

中国农业科学院谷物研究所的显微观察显示,未经浸泡的稻米胚乳细胞呈紧密排列的六边形结构。当水分通过米粒表面的微孔渗入后,蛋白质网状结构逐渐松弛,淀粉颗粒开始吸收相当于自身重量25%的水分。这个过程并非匀速进行——前两小时主要完成表层浸润,第三小时起水分向米芯扩散的速度会提升40%。实验室数据表明,当浸泡时间达到4小时,米粒中心部位的含水量才能与表层均衡。

日本炊饭研究家土井善苗曾用磁共振成像技术追踪水分运动轨迹,发现温度对渗透效率具有显著影响。15℃水温环境下,达到理想含水状态需要6小时;若将水温提升至30℃,时间可缩短至3.5小时,但过快的吸水会导致外层糊化层提前形成,反而阻碍内部水分渗透。这种微妙的平衡关系,解释了为何传统做法更推崇常温长时间浸泡——在浙江余姚的农家,至今保留着用井水浸米的习惯,凌晨打上的井水恰好能在午饭前完成渗透过程。

口感形成的生化剧场

浸泡过程中的生化反应远比肉眼所见复杂。台湾大学食品科学系的实验证实,水分子进入米粒后,会激活β-淀粉酶的活性。这种酶在48小时内的活性曲线呈抛物线形态,浸泡4-6小时恰好处于酶活峰值区间。此时分解产生的麦芽糖和葡萄糖,既能赋予米饭自然甘甜,又能在炊煮时参与美拉德反应,形成特有的焦香层。韩国全州拌饭之所以强调6小时浸泡,正是为了最大化这种酶促反应的效果。

传统土灶与现代电饭煲的加热差异,进一步放大了浸泡时间的意义。在湖南农村的柴火灶上,缓慢升温的铸铁锅给予淀粉颗粒充分糊化的时间,即便浸泡稍欠也能补救;而智能电饭煲的快速升温模式,要求米粒必须完成充分的水合作用。烹饪设备研究者王立明在比对实验中发现,使用同品种大米时,传统炊具允许的浸泡时间浮动范围比现代电器宽裕2小时,这种技术代差正在重塑当代人的浸泡习惯。

地域风味的隐形推手

云南红河梯田的哈尼族至今沿袭着"三日浸米法",这种看似过度的处理方式,实则是适应高海拔环境的智慧结晶。海拔1800米的村寨,气压较低导致水的沸点仅92℃,延长浸泡时间能补偿热能不足带来的糊化缺陷。与之形成对比的是广东煲仔饭的急火快烹,老师傅们通常将浸泡时间压缩至2.5小时,通过高温陶煲的蓄热特性,在锅底形成恰到好处的焦脆层。

在商品化程度较高的日本越光米包装上,印有醒目的"浸水时间4小时"提示。这种标准化建议源于1972年制定的《炊饭工业规格》,该标准通过粘度计测定发现,4小时浸泡能使米粒达到0.42Pa·s的最佳粘度值。但冲绳地区的传统泡盛酒酿造却反其道而行,酿酒师故意将浸泡时间缩短至1小时,利用不完全水合的淀粉结构来调控发酵速度,这种技术选择创造出独特的地域酒香。

上一篇:传祺GS8的THS混动系统实际油耗表现如何 下一篇:传统儿歌中有哪些适合作为宝宝安睡曲目