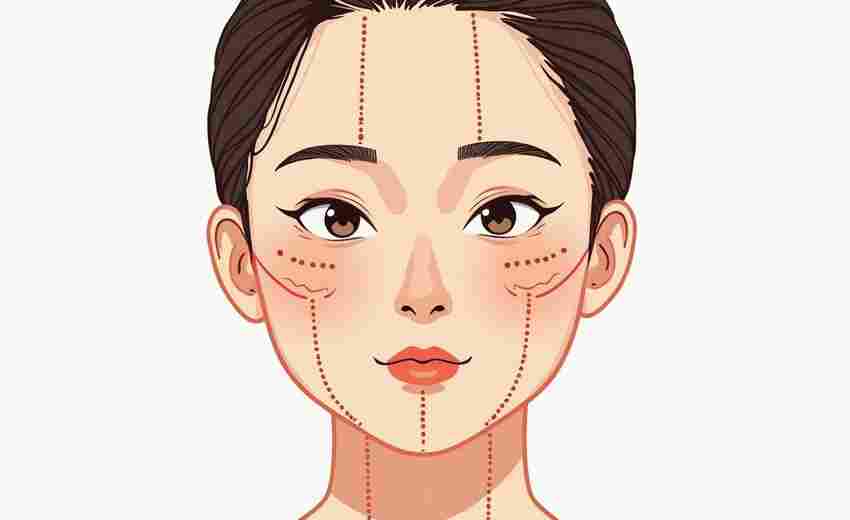

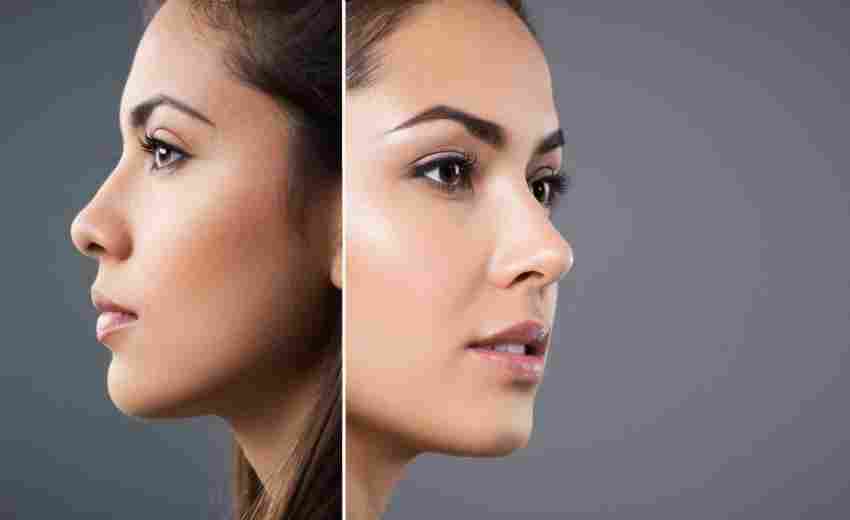

修复手术中埋线材料与全切材料如何取舍

在整形修复领域,材料选择始终是临床决策的关键环节。随着生物材料技术的迭代更新,埋线提升与全切术式各自形成独特的技术优势。这两种主流方案在组织反应性、修复效果、并发症风险等方面呈现显著差异,如何根据患者个体特征精准选择,成为提升修复成功率的核心命题。

组织相容性差异

埋线材料以聚对二氧环己酮(PDO)为代表,其可吸收特性显著降低排异反应风险。2019年《生物材料研究》刊载的对比实验显示,PDO线材植入后6个月降解率可达85%,同时刺激胶原蛋白增生量比传统材料高40%。但全切术采用的硅胶假体具有稳定的化学惰性,在韩国延世大学长达10年的随访研究中,硅胶植入物包膜挛缩发生率已由早期的20%降至3.8%。

不过材料相容性并非绝对指标。对于瘢痕体质患者,埋线造成的多点穿刺可能诱发串珠样瘢痕增生。上海九院2022年的临床统计表明,此类人群选择全切术式后,切口瘢痕增生率比埋线组低62%。这提示医生需结合患者体质档案进行材料适配。

力学支撑效能

全切术式在结构重塑方面具有不可替代性。当需要矫正超过30度的组织下垂时,硅胶假体提供的三维支撑可重建力学平衡。东京大学整形外科的力学模型证实,直径12cm的假体可产生相当于6根双向倒钩线的牵拉力。但对于轻中度松弛,埋线的多点锚定技术反而能实现更自然的提拉效果。

材料力学特性随时间变化的规律值得关注。PDO线材在植入后3个月达到张力峰值,此后随降解进程支撑力逐步衰减。美国梅奥诊所的追踪数据显示,埋线组术后2年的形态维持率仅55%,而全切组保持率高达92%。这种时效差异要求医生必须向患者明确不同材料的预期效果周期。

微创与损伤控制

埋线技术2mm的穿刺孔洞确实大幅降低术中创伤,武汉协和医院的临床监测显示,其术后肿胀指数比全切术低73%。但这种微创优势可能被反复操作抵消——约15%的埋线患者因效果衰减需要二次修补,累积创伤反而超过单次全切手术。

全切术的开放式操作虽带来更长切口,但允许精确处理深部组织。特别是在修复先天性畸形时,直视下调整筋膜层能确保解剖复位。广州中山医大团队的研究证实,对于Ⅲ度发育不良病例,全切术的形态对称性达标率比埋线高2.8倍。

成本效益平衡

价格因素常影响患者决策。埋线手术的即时成本比全切低40%-60%,这种表面经济性吸引大量求美者。但若计入可能的修补费用,5年期的总支出反而高出22%(北京医科院2023年成本分析数据)。全切术虽前期投入较大,但其效果持续性带来的长期满意度达91%,显著高于埋线组的67%。

医保政策差异加剧选择困境。目前我国将全切术纳入修复性手术报销范畴,而埋线提升仍属美容项目。这对创伤修复患者构成重要影响,成都华西医院的调研显示,68%的医保患者因此放弃埋线方案。

术后管理复杂度

埋线术后无需引流管护理,早期恢复优势明显。但线材移位风险持续存在,韩国首尔大学附属医院统计显示,7.3%的案例在术后6个月内出现线结外露。而全切术的引流管理虽增加护理负担,但其系统化的术后随访体系能有效监控包膜形成状态。

两种术式对医生技术要求存在本质差异。埋线操作依赖术者的三维空间想象力,需要精准把握进针层次;全切手术则考验解剖学功底和组织处理技巧。南京医科大学的教学实验表明,培养合格的埋线医师需要多耗费300例动物实验训练。

上一篇:修复后腹直肌力量增强有哪些表现 下一篇:修复过程中如何判断艺术品的原始创作意图