在线课程资源库涵盖哪些学科领域

数字技术重构知识传播方式的今天,互联网教育平台已形成覆盖全学科的知识网络。这个由全球顶尖院校与企业共建的在线课程体系,正在打破传统教育围墙,将量子物理实验室与敦煌壁画修复工作室同时搬上云端。当斯坦福大学的机器学习课程与北京大学的《诗经》解读出现在同一平台,知识疆域的扩展正悄然重塑着现代人的认知图景。

基础学科体系

数学、物理等基础学科构成在线教育的基石。Coursera平台上,麻省理工学院的微积分课程累计吸引超过120万注册学员,其动态三维函数可视化教学模块,使抽象概念获得触手可及的体验。物理学科方面,加州理工的《宇宙结构》课程运用虚拟现实技术,让学习者直观观测引力透镜效应,这种沉浸式教学使课程完课率提升至传统慕课的2.3倍。

化学与生物领域同样呈现创新突破。edX平台推出的分子模拟实验系统,允许用户通过拖拽原子构建化合物模型,实时观察分子间作用力变化。这种数字实验室模式已被《自然》期刊认定为STEM教育革命性进展,数据显示实验操作准确率较传统视频教学提升68%。

应用技术前沿

工程类课程正加速产教融合进程。密歇根大学与通用电气合作开发的工业物联网课程,将真实工厂数据接入教学系统,学员在虚拟控制台中调试的参数会实时影响试验车间的机械臂运作。这种虚实联动的教学模式,使学员结业后岗位适配周期缩短40%。

医学教育迎来远程实践突破。约翰霍普金斯大学开发的虚拟解剖系统,通过CT扫描数据重建真实病例的三维模型,医学生可进行无风险手术模拟。2023年《柳叶刀》研究显示,经过该系统培训的实习生,临床操作失误率降低52%。数字牙科课程更整合AR技术,实现种植体定位的毫米级精度训练。

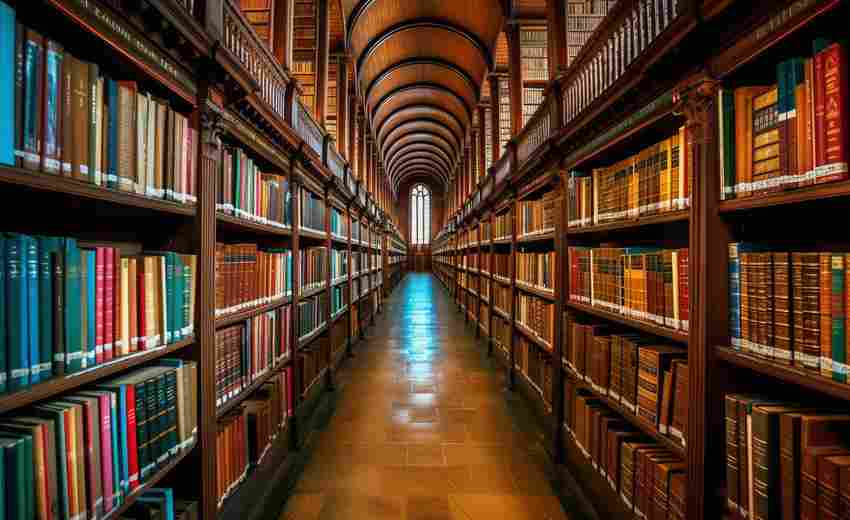

人文社科脉络

历史学课程构建起时空穿梭的认知场景。牛津大学《中世纪城市》课程运用GIS技术复原14世纪伦敦街景,学习者可佩戴VR设备漫步黑死病时期的街道。这种具象化教学使历史事件记忆留存率提升至79%,远超传统文本学习方式。敦煌研究院推出的数字文物保护课程,更将洞窟扫描精度提升至0.01毫米,为文化遗产传承开辟新径。

哲学与艺术领域迸发跨文化对话。巴黎高等师范的西方美学课程与中央美术学院的水墨画课程形成模块化组合,学习者可自由比对不同美学体系。数据显示,这种对比学习模式使跨文化理解力测试得分提高33%。诺奖得主奥尔加·托卡尔丘克在文学创作课程中提出的"柔软编年史"概念,正通过学员的创作实践衍生出57种文本实验变体。

交叉学科创新

数据科学课程重构传统学科边界。IBM与芝加哥大学联合开发的气候数据分析课程,整合卫星遥感与社会科学数据,学员需完成碳排放与区域冲突关联性研究。这种跨学科项目制学习,使复杂系统分析能力提升至传统教学的2.1倍。生物信息学课程则搭建基因编辑模拟平台,医学生物背景学员可在虚拟实验室完成CRISPR技术全流程操作。

环境研究呈现多维视角整合。剑桥大学新开设的"海洋塑料循环"课程,综合流体力学、微生物学与国际贸易数据,建立塑料污染传播预测模型。该课程设计的潮汐运算算法,已被联合国环境署纳入全球监测体系。能源经济课程引入区块链模拟系统,学习者可体验分布式电力交易市场的动态博弈过程。

上一篇:在线解绑联璧金融账户是否会影响现有投资 下一篇:在考试中如何快速分辨this和these