夜间喂奶粉导致龋齿的风险有多大

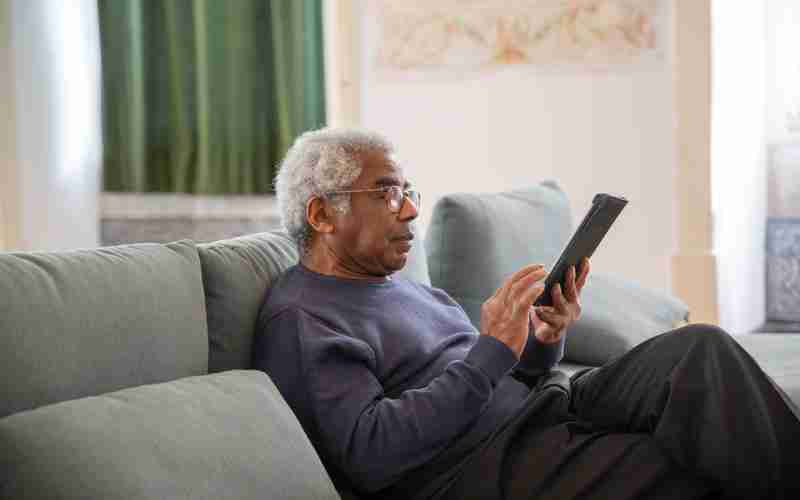

当婴幼儿在夜间哭闹时,许多父母会本能地选择喂奶粉安抚。这个看似温馨的举动背后,却隐藏着被低估的口腔健康危机。中国第四次全国口腔健康流行病学调查显示,5岁儿童乳牙龋患率高达71.9%,其中夜间喂养习惯与龋齿发生的关联性正在引发医学界持续关注。

夜间口腔环境异变

睡眠状态下唾液分泌量会减少60%-70%,这种生理性变化使口腔失去天然清洁屏障。当奶粉中的乳糖在牙齿表面残留时,唾液无法及时稀释和冲刷,形成长达数小时的酸性环境。日本国立保健医疗科学院的研究证实,夜间喂养后的口腔pH值可在20分钟内降至4.5以下,这个酸度水平足以溶解牙釉质中的矿物质。

婴幼儿的乳牙釉质厚度仅有恒牙的1/3,其矿化程度也处于较低水平。美国儿科学会发布的临床报告指出,频繁的夜间喂养会使牙齿长期暴露在酸性环境中,造成牙釉质微孔结构破坏。这种损伤具有累积效应,即使每天仅喂养1次,持续3个月后即可观察到早期龋损。

喂养方式双重隐患

超过82%的家长存在“奶睡”行为,这种喂养方式直接延长了致龋物质的接触时间。香港大学牙医学院的追踪研究发现,夜间使用奶瓶入睡的儿童,其前牙龋坏发生率是规律喂养儿童的3.2倍。奶嘴与上颌前牙的持续接触,还会导致典型的“奶瓶龋”发生,这种特殊类型的龋齿往往从牙齿颈部开始环状破坏。

部分家长误用“安抚式喂养”,即通过持续喂奶来延长孩子睡眠时间。这种行为不仅打乱婴幼儿正常的饥饿节律,更创造连续不断的致龋条件。加拿大蒙特利尔儿童医院的临床数据显示,每增加1次夜间喂养,龋齿风险相应提高18%,这种关联性在12月龄后喂养的儿童中尤为显著。

微生物的隐秘侵袭

变形链球菌在夜间获得理想的增殖环境。德国海德堡大学微生物实验室发现,奶液残留可使致龋菌的生物膜形成速度加快4倍。这些微生物代谢产生的葡聚糖,既能增强细菌粘附力,又为酸性物质提供持续发酵的基质。

母乳与配方奶粉在致龋性上存在显著差异。虽然母乳本身含有抗菌成分,但英国伦敦大学的研究证实,夜间哺乳仍会使龋齿风险增加1.5倍。配方奶粉因添加糖分,其致龋性更为突出。值得注意的是,麦芽糊精等看似“无糖”的添加剂,经细菌分解后仍会产生酸性代谢物。

预防措施的现实困境

超过60%的家长存在清洁误区,认为婴幼儿无需刷牙的观念加剧了风险。中华口腔医学会建议,第一颗乳牙萌出后就应该使用含氟牙膏清洁。但实际操作中,夜间喂奶后立即刷牙可能影响婴幼儿睡眠,而不清洁又会遗留隐患。

替代方案的选择需要科学指导。美国儿童牙科学会建议,6月龄后应逐步戒除夜间喂养,必要时可用清水替代奶液。对于必须夜间喂养的特殊情况,使用防龋配方奶粉能降低30%的致龋风险,但这类产品在国内市场普及率不足15%。

口腔医生的临床观察发现,早期龋损往往发生在家长视线盲区。上颌乳切牙的舌侧面和邻接面是最易被忽略的龋坏部位,这些区域的损伤在初期几乎没有明显症状,等到出现可见缺损时,通常已经形成深龋。建立定期口腔检查制度,将成为阻断夜间喂养致龋链条的关键防线。

上一篇:夜间作业时如何确保污水合规排放 下一篇:夜间打车时如何避免司机故意绕路