如何判断补水面膜是否适合长期使用

在护肤领域,补水面膜已成为基础护理的重要环节。随着市场产品的多样化,消费者常面临选择困惑:某些面膜使用初期效果显著,持续使用后却出现皮肤敏感或屏障受损。这种现象引发了对产品长期适用性的思考,科学判断补水面膜的持续性使用价值,需要从多维度建立系统化评估体系。

成分安全阈值验证

任何护肤产品的长期使用安全性,首要取决于成分构成。优质补水面膜应以小分子透明质酸、神经酰胺等亲肤成分为主,这类物质与人体皮脂膜结构相似。韩国皮肤科学研究院2021年研究报告指出,含β-葡聚糖的面膜连续使用12周后,78%受试者表皮含水量稳定在健康区间。

需警惕含高浓度酒精(乙醇含量>3%)、羟苯甲酯类防腐体系的产品。日本化妆品安全协会实验数据显示,每周三次使用含酒精面膜,八周后角质层脂质含量下降19%。苯氧乙醇虽被列为安全防腐剂,但法国里昂医学院发现其累积使用可能引发TRPV1受体异常激活,导致皮肤灼热感。

皮肤应答机制监测

皮肤作为动态生态系统,对护理产品的耐受性存在个体差异。初次使用新品建议进行14天短周期测试,观察是否出现持续泛红或瘙痒。德国美因茨大学开发的皮肤屏障功能监测法显示,优质补水面膜应使经皮失水率(TEWL)在使用四周后降低8-12%。

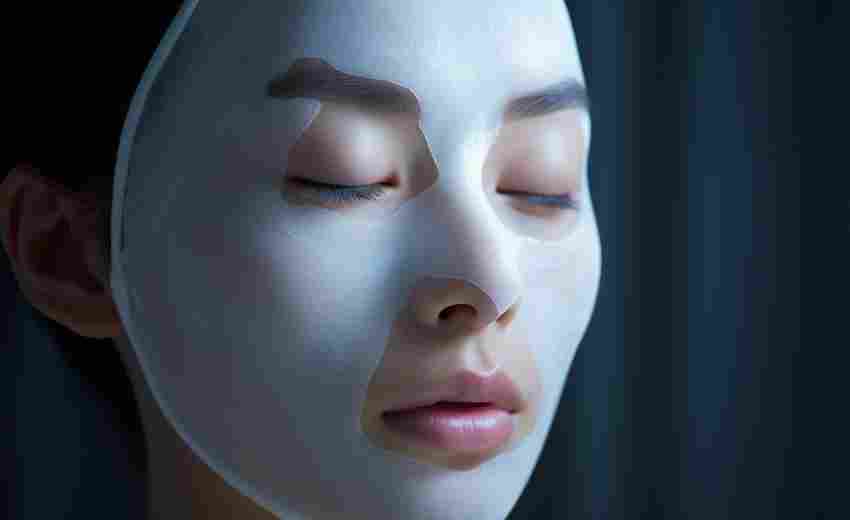

长期效果评估需结合角质层代谢周期。台湾美容医学学会建议采用28天观察法:若第三代谢周期后皮肤仍维持水油平衡,且无角质变薄现象,则说明产品适配性良好。值得注意的是,过度水合作用会破坏屏障结构,表现为表皮出现半透明样外观。

产品资质溯源体系

市场监管总局2023年化妆品备案数据显示,通过ISO 22716认证的企业产品,致敏率比非认证产品低63%。消费者可通过国家药监局化妆品监管APP核查产品备案信息,重点查看功效宣称是否具备人体功效试验报告。

产品包装标注的"无添加"需结合具体语境理解。欧盟ECOCERT有机认证要求全成分95%以上源自天然,而部分企业标准的"无添加"仅指不含有争议性防腐剂。建议优先选择具有皮肤科医生背书或通过刺激性测试(如HRIPT测试)的产品。

使用频率动态调整

哈佛医学院皮肤科提出的"3-2-1"法则建议:中性皮肤每周敷膜不超过3次,敏感肌控制在2次以内,医美术后人群遵循1次/周原则。当环境湿度低于40%时,可适当增加使用频次,但单次敷膜时间不应超过产品说明建议的1.5倍。

季节转换期需重新评估使用方案。春季花粉季建议减少敷膜频率,配合使用含有红没药醇的舒缓精华。冬季暖气环境中,可在面膜前使用角鲨烷类打底产品,防止过度水合作用。

专业评估介入时机

当出现持续性皮肤紧绷或异常出油时,应及时进行专业皮肤检测。共聚焦显微镜可直观显示角质层厚度变化,电阻抗仪能精准测量皮肤水合度。上海华山医院皮肤科临床数据显示,定期进行VISIA检测的消费者,面膜选择失误率降低41%。

美容仪器的居家监测同样重要。水分测试笔连续三日显示数值波动>15%,或pH值持续高于5.8,都提示需要调整护肤方案。结合皮肤科医生的光谱分析报告,能更科学地制定个性化敷膜计划。

上一篇:如何判断腹泻是由食物过敏引起 下一篇:如何判断设备IP地址在Edu网络中是否有效