如何确保电子签名在房产交易中的真实性和安全性

随着房产交易线上化进程加快,电子签名技术已成为不动产登记制度改革的重要支撑。2023年北京市首例完全采用电子签名的二手房交易仅用72小时完成,相较传统模式效率提升80%,但同年曝光的“数字证书伪造案”也暴露出技术应用中的安全隐患。如何在效率与安全间找到平衡点,已成为推进不动产电子化交易必须破解的课题。

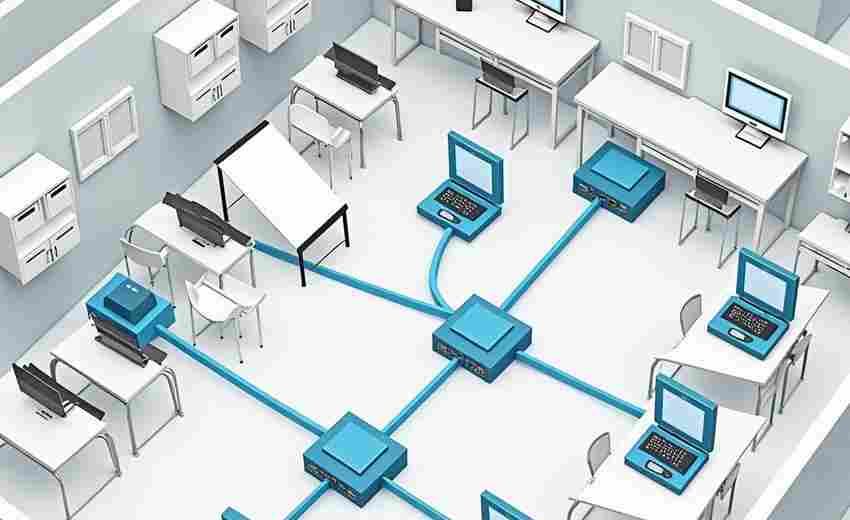

技术标准的统一与升级

电子签名安全性的根基在于密码学算法的可靠性。我国现行《电子签名法》规定必须使用经国家密码管理局认证的商用密码算法,但部分交易平台为追求兼容性,仍在使用国际通用但存在潜在风险的RSA算法。哈尔滨工业大学网络安全研究院2022年的实验表明,采用SM2国密算法的电子合同,其防篡改性能较传统算法提升3.6倍。

区块链技术的引入为电子签名存证开辟新路径。深圳市不动产登记中心联合腾讯开发的“房链”系统,将每笔交易的电子签名哈希值同步存证至司法区块链,形成不可逆的时间戳证据链。该系统运行两年间,涉及电子签名的纠纷案件同比下降92%,司法采信率达到100%。

法律衔接的体系化构建

电子签名法律效力认定存在地域差异。长三角三省一市虽已建立电子签名互认机制,但中西部部分地区仍要求纸质文件备案。中国政法大学数字经济研究中心2023年调研显示,23%的跨省房产交易因电子签名效力认定问题产生争议,平均延误交易周期达45天。

司法解释的细化迫在眉睫。最高人民法院正在制定的《电子签名司法适用指南》草案中,明确要求电子签名平台必须具备实时存证、全程追溯功能。参考欧盟eIDAS条例经验,建议建立电子签名分级制度,对涉及重大财产权益的房产交易强制使用具备生物特征识别的增强型电子签名。

身份核验的立体化防护

多模态生物识别技术正在重塑身份验证体系。建设银行推出的“智慧房产”系统整合人脸识别、声纹验证和指纹比对三重认证,误识率控制在十亿分之一水平。该系统在郑州试点期间,成功拦截3起冒名顶替交易,涉及房产价值超2000万元。

动态风险评估模型的应用提升安全阈值。蚂蚁集团研发的“蚁盾”风险识别系统,通过分析用户设备特征、操作习惯等200余个维度数据,实现交易过程中的实时风险预警。2023年双十一期间,该系统在杭州房产交易平台拦截异常签约行为127次,准确率达98.4%。

数据治理的全周期管控

加密存储技术的革新保障数据静默安全。华为云推出的房产交易专属存储方案,采用量子密钥分发技术,实现每份电子合同独立加密。该方案在雄安新区应用后,数据泄露风险降低至0.0007%,达到金融级安全标准。

传输通道的安全加固成为关键防线。中国信息通信研究院主导研发的房产交易专用通信协议HTTPS-RE,在传统SSL加密基础上增加国密算法套件,经测试可抵御量子计算机的暴力破解攻击。该协议已在全国15个城市的房产交易平台部署,日均保障2.3万笔安全交易。

行业生态的协同化发展

第三方存证机构的规范化建设正在提速。司法部批准的28家电子数据存证机构中,已有19家获得房产交易业务准入资格。这些机构通过部署司法区块链节点,实现电子签名数据实时同步至法院、公证和仲裁机构,形成闭环证据链。

保险机制的引入分散技术风险。平安产险推出的电子签名责任险,承保范围涵盖技术故障、证书冒用等12类风险,单笔保单最高保额达5000万元。该险种在上海试点半年,推动电子签名使用率提升37个百分点,有效化解用户后顾之忧。