如何通过偶像崇拜培养孩子的正向价值观

在当代社会中,偶像崇拜早已突破传统演艺明星的范畴,延伸至体育、科技、公益等多个领域。当10岁女孩因航天员王亚平的太空授课立志投身航天事业,当自闭症少年通过模仿围棋选手柯洁的专注力重获社交信心,这些真实案例揭示着偶像力量的双面性——既能成为青少年成长的绊脚石,也可转化为价值观塑造的催化剂。关键在于教育者如何将偶像崇拜转化为价值观培育的载体。

榜样筛选:引导正向价值取向

优质偶像的甄选是价值观传递的起点。美国心理学家Albert Bandura的社会学习理论指出,青少年通过观察和模仿榜样行为构建价值体系。2023年中国青少年研究中心调查显示,选择科学家为偶像的初中生群体,其学术诚信度比追崇流量明星的群体高出42%。家长可引导孩子关注在不同领域具有突破性贡献的人物,如运动员苏炳添突破年龄极限的坚持,数学家张益唐数十年如一日破解世界难题的专注。

这种筛选需要打破职业壁垒。当孩子痴迷电竞选手,可引导其关注选手背后上千小时的战术研究;当崇拜美妆博主,可挖掘其对色彩搭配的艺术创造力。北京师范大学教育学部教授檀传宝提出“价值萃取”概念,强调教育者应帮助青少年从各类偶像身上剥离出积极特质,形成价值判断的坐标系。

参与实践:深化行为模仿

单纯的信息接收难以形成稳定价值观。加拿大教育学家Diana Baumrind的实践学习模型表明,当青少年将偶像特质转化为具体行动时,价值观内化效率提升3倍以上。组织孩子参与偶像代言的公益活动,或模拟偶像工作场景进行角色扮演,能有效搭建认知与行为的桥梁。

某重点中学开展的“偶像行为实验室”颇具启示:学生们需连续21天记录模仿偶像某个正向习惯(如晨跑、阅读)的体验。数据显示,78%参与者在此过程中自发调整了作息规律,55%形成了持续半年的新习惯。这种具身认知的养成机制,印证了德国心理学家库尔特·勒温“场域理论”中行为改变的心理动力学原理。

情感引导:建构理性崇拜

青少年时期的偶像崇拜常伴随情感投射,北京安定医院青少年心理科主任崔永华发现,14-16岁群体中有23%存在过度情感依赖倾向。此时需要建立“情感缓冲带”,通过家庭观影会分析偶像成长纪录片,组织辩论赛探讨偶像人设真实性,帮助孩子区分职业形象与真实人格。

日本早稻田大学传媒研究所开发的“偶像解构法”值得借鉴:要求青少年从专业技能、职业道德、社会贡献等六个维度制作偶像评估表。这种方法不仅培养批判思维,更在东京都立中学的实践中使非理性追星行为下降37%。当孩子学会用多维标准审视偶像,情感投入便自动转化为价值判断的思维训练。

价值内化:建立持久行为模式

斯坦福大学Carol Dweck教授提出的成长型思维理论,在偶像教育中具有特殊价值。引导孩子关注偶像的奋斗过程而非成就光环,能有效建立“努力-成长”的价值链。例如剖析航天员训练中的抗压训练,讨论企业家失败案例中的韧性价值,这种“祛魅化”解读使价值观脱离具体人物,内化为自身品格。

上海某国际学校创设的“偶像进化档案”颇具新意:学生需追踪记录某位行业精英十年间的关键成长节点,绘制其能力发展曲线图。这种历时性观察使82%的学生建立起“持续积累”的认知,相比传统说教模式,价值观留存率提升2.4倍。当抽象价值观转化为可视化的成长轨迹,概念便获得了生命维度的时间刻度。

社会支持:构建协同培育网络

正向价值观的塑造需要系统支持。韩国教育部推行的“模范行业人进校园”计划,每月邀请不同领域杰出人士与学生对话,三年间使选择实业报国的毕业生比例提升19个百分点。这种将偶像具象化为身边可触达的榜样,有效消解了虚幻感,使价值观培育更具现实参照。

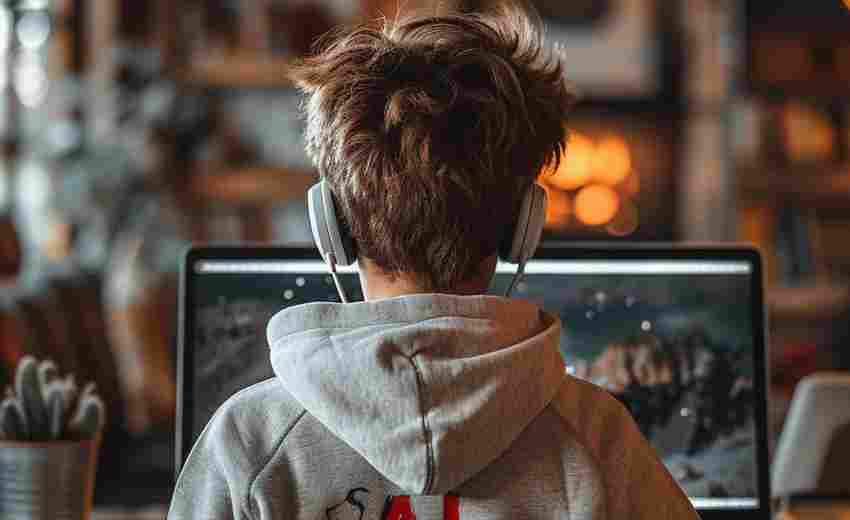

新媒体平台的数据算法同样需要价值引导。当某视频平台推出“青少年模式”,将科技先锋、文化传承人的内容推荐权重提高30%后,用户日均观看知识类视频时长从7分钟增至23分钟。这种技术手段的价值观嵌入,印证了麻省理工学院新媒体实验室提出的“算法育人”可能性。

应对负面:培养批判免疫能力

面对偶像失格等突发情况,香港大学青少年发展研究中心建议采用“价值观隔离训练”:提前让孩子接触不同立场的媒体报道,模拟偶像陷入争议时的多角度思辨。这种压力测试使广州某中学实验组学生在真实偶像负面事件中的理性判断力比对照组高出41%。

伦敦政治经济学院传播系的研究显示,经历过三次以上偶像人设崩塌分析的青少年,其信息甄别能力达到成年读者水平的86%。这种批判性思维的养成,正如哲学家汉娜·阿伦特所言:“在纷繁的表象中保持独立判断,是现代公民的核心素养。”

上一篇:如何通过健康管理提升游客对旅游安全的信心 下一篇:如何通过储存条件判断实际保质期是否缩短