宫颈分泌物HPV检测的临床意义是什么

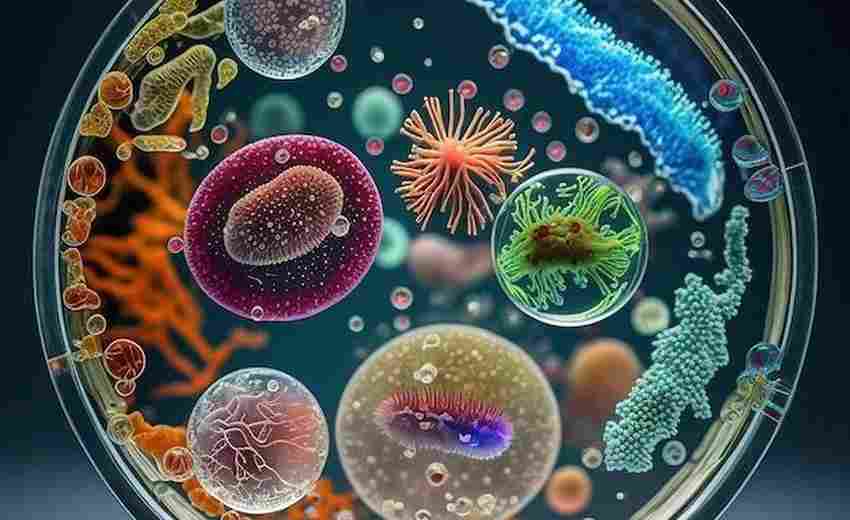

宫颈癌是全球女性生殖系统恶性肿瘤的第二位死因,而人瘤病毒(HPV)感染已被证实是其主要致病因素。近年来,随着分子生物学技术的突破,宫颈分泌物HPV检测逐渐成为临床筛查体系的核心环节。这项技术不仅能识别高危型HPV的存在,还能通过病毒载量分析预测病变进展风险,为精准医疗提供分子层面的决策依据。

早期筛查价值

传统细胞学检查存在30%-50%的假阴性率,而HPV检测可将宫颈癌前病变的检出敏感性提升至95%以上。世界卫生组织2021年发布的《宫颈癌前病变筛查和治疗指南》明确指出,HPV初筛策略能够更早发现高级别鳞状上皮内病变(HSIL),尤其适用于资源有限地区的大规模筛查。美国国立癌症研究所的队列研究显示,在HPV阳性而细胞学阴性的人群中,5年内发展为CIN3+的风险是双阴性人群的35倍。

多项前瞻性研究证实,HPV检测的阴性预测值超过99%,这意味着连续两次检测阴性者几乎可排除3年内发生宫颈癌的风险。这种特性使其成为制定个体化筛查间隔的重要依据,加拿大妇产科学会建议HPV阴性女性可将筛查周期延长至5年,显著降低过度医疗带来的经济负担。

分型检测意义

高危型HPV中16/18型引发70%以上的宫颈癌病例,其致癌潜力存在显著差异。欧洲肿瘤研究所的meta分析显示,HPV16阳性者进展为CIN3+的累积风险为13.6%,显著高于其他高危型别的2.4%。这种分型信息直接影响临床决策,美国镜和宫颈病理学会(ASCCP)指南建议对16/18型阳性者直接转诊镜,而其他高危型则结合细胞学结果分层管理。

联合检测策略将分型信息与病毒载量相结合,可构建更精准的风险预测模型。德国海德堡大学开发的分子标记组合(包括E6/E7 mRNA检测和p16免疫组化),使高级别病变的阳性预测值提升至89%。这种分子分层的临床应用,有效解决了传统筛查中过度转诊的问题,将镜检查的针对性提高40%。

随访管理应用

宫颈病变治疗后,HPV持续感染是复发的重要预警指标。日本国立癌症中心的5年随访数据显示,术后6个月HPV未清除者,其疾病复发风险是转阴者的11.3倍。基于此,欧洲生殖器感染和肿瘤研究组织(EUROGIN)建议将HPV检测纳入术后监测体系,推荐间隔为6-12个月连续检测。

在低级别鳞状上皮内病变(LSIL)管理中,HPV检测可优化随访策略。北京大学人民医院的研究表明,HPV阴性LSIL的自然消退率达92%,而阳性组仅37%。这种差异促使临床制定差异化管理方案,对HPV持续阳性者提前干预,避免病情进展。

疫苗效果评估

HPV疫苗接种后免疫效价的评估需要精准的检测技术支持。英国公共卫生部监测数据显示,九价疫苗使16-18型感染率下降86%,但非疫苗型别感染呈现替代性增长趋势。通过持续监测接种人群的HPV型别分布,能够及时评估疫苗保护效果,为免疫策略调整提供依据。

在接种后突破性感染的监测中,病毒载量动态变化具有特殊价值。澳大利亚墨尔本大学发现,疫苗接种者感染HPV16的病毒载量较未接种者降低2个对数级,这种定量差异可能反映疫苗诱导的细胞免疫应答效果,为建立新型免疫保护评价体系开辟了新路径。

技术优势局限

第二代杂交捕获技术(HC2)与实时荧光PCR的比较研究显示,前者对群体筛查更具成本效益,而后者在个别型别检测灵敏度上存在优势。但两者均无法区分瞬时感染与整合感染,这促使第三代检测技术开始整合E6/E7致癌基因表达分析,使临床价值评估从单纯病毒存在转向致癌活性检测。

值得注意的是,检测灵敏度的提升可能带来临床特异性下降。巴西多中心研究指出,HPV检测阳性人群中仅20%最终确诊为癌前病变,这种阳性预测值的局限性要求临床必须结合其他生物标志物进行综合判断。资源匮乏地区的检测质量控制、结果解读标准化等问题,仍是影响技术推广的关键障碍。

上一篇:室外消防栓压力测试标准与操作规范是什么 下一篇:宫颈粘液在保护女性生殖健康方面有哪些作用