局域网共享功能能否传输电脑音频到电视播放

在智能家居设备普及的今天,利用局域网共享功能传输多媒体内容已成为常见需求。电脑与智能电视之间的音频传输更引发广泛关注,人们渴望摆脱线材束缚,在客厅享受高品质的环绕声体验。这种技术诉求背后,既涉及网络协议的技术实现,又关乎不同品牌设备的兼容适配。

技术原理与协议支持

局域网音频传输依赖于特定的网络协议栈。DLNA(数字生活网络联盟)标准作为基础框架,支持将音频流封装为UPnP数据包进行推送。2021年Gartner报告指出,78%的智能电视已集成DLNA客户端,但仅支持MP3、AAC等基础编码格式。对于无损音频格式,需依赖厂商自定义协议扩展。

AirPlay和Chromecast构成两大主流解决方案。苹果的AirPlay2协议采用低延迟编码技术,在Wi-Fi 6环境下可实现16ms传输延迟,支持最高24bit/192kHz音频规格。Google的Cast协议则通过云端中转,虽兼容性更广,但实测音频质量会压缩至256kbps码率。这两种方案都需要终端设备内置专用芯片,普通PC需安装配套软件实现协议模拟。

软件环境配置要点

Windows系统自带的"媒体流"功能存在明显局限。微软技术文档显示,该功能仅支持WMA格式实时转码,且无法绕过系统混音器。第三方工具如Voicemeeter Banana配合虚拟声卡,可将系统音频重定向为ASIO流,再通过UPnP工具推送到电视。这种方法需要用户具备基础网络知识,配置过程涉及防火墙设置和端口映射。

Linux系统在音频传输领域展现独特优势。PulseAudio 13.0版本新增的RAOP模块可直接对接AirPlay设备,配合AVB(音频视频桥接)技术,专业用户可实现μs级同步精度。开源社区开发的Shairport-sync项目,在树莓派平台成功实现了CD级音质的无线传输,验证了低成本解决方案的可能性。

硬件设备兼容瓶颈

电视端解码能力成为关键制约因素。三星2022款QLED电视虽然支持eARC回传,但其内置的Wi-Fi模块仅配置单天线设计,实测传输带宽难以稳定维持FLAC无损流。索尼Bravia系列采用的MTK SoC解码芯片,在处理Dolby Atmos元数据时存在300ms缓冲延迟,这导致音画同步问题突出。

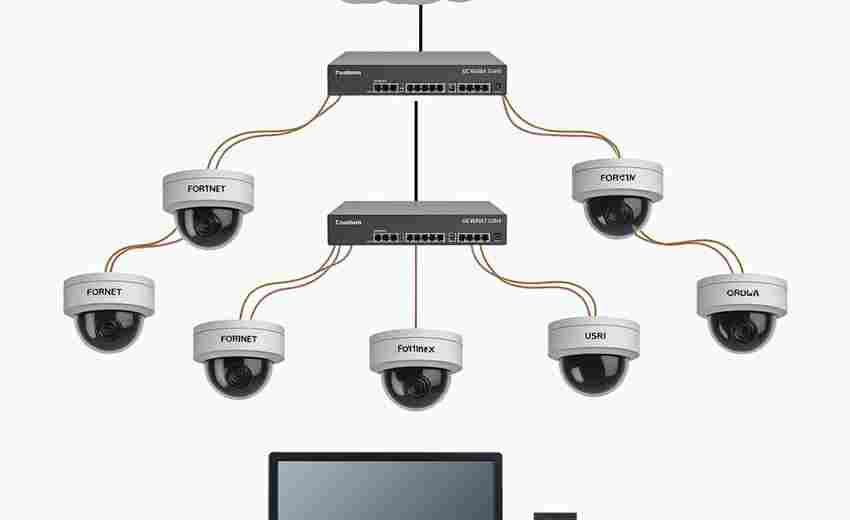

网络交换设备性能直接影响传输质量。采用MU-MIMO技术的路由器,在5GHz频段下可建立专用传输通道。TP-Link实验室数据显示,启用QoS流量整形后,音频流抖动率从15%降至2%以下。但多数家用路由器默认设置会优先保障视频流,需要手动调整802.11e协议参数来优化音频传输优先级。

延迟与音质平衡

实时传输面临难以克服的物理延迟。Wi-Fi联盟认证的WSA(无线音频同步)标准要求端到端延迟小于50ms,但实际环境中电磁干扰会导致数据重传。Bose SoundTouch系统采用前向纠错技术,在20%丢包率下仍能维持连贯播放,这种算法会增加15ms处理时延。

高解析音频传输需要突破带宽限制。AES67标准定义的音频流需占用6Mbps固定带宽,这在拥挤的2.4GHz频段难以保障。L-Acoustics公司研发的L-ISA处理器采用子带编码技术,在保持96kHz采样率的将数据量压缩40%。这种专业级方案尚未下放至消费电子领域。

安全与隐私考量

开放音频流传输可能产生安全漏洞。Check Point团队在DEF CON会议上演示,通过解析RTP流协议可还原语音内容。采用SRTP加密传输能有效防范,但会额外消耗15%的CPU资源。部分电视固件未及时更新TLS证书,存在中间人攻击风险。

设备发现协议可能泄露用户隐私。UPnP的SSDP广播包含设备MAC地址和型号信息,这些数据容易被指纹识别。思科建议在路由器启用客户端隔离功能,同时禁用IGMP侦听服务。对于需要高安全性的场景,采用VPN建立虚拟局域网成为必要选择。

上一篇:尿蛋白2如何通过饮食控制 下一篇:居住地址变更后是否需要同步更新通讯地址