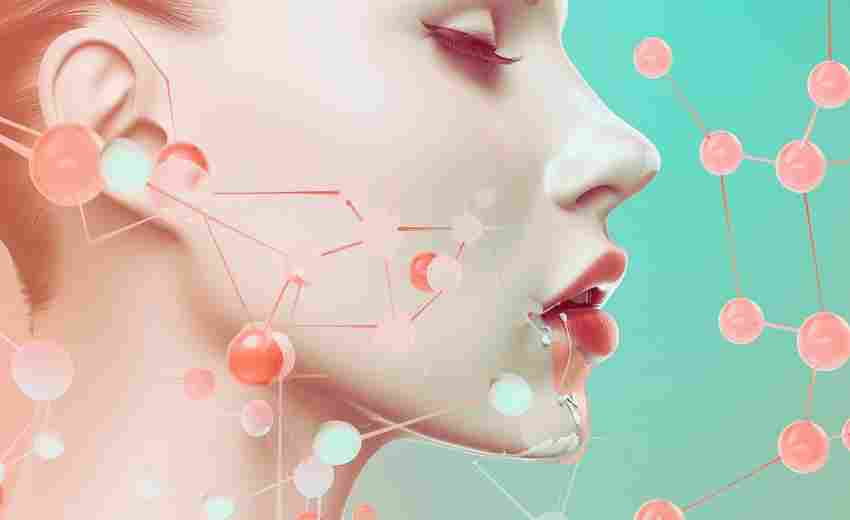

微针射频等新型技术如何刺激胶原蛋白再生

现代皮肤医学领域正经历着颠覆性变革,微针射频等新型技术突破传统治疗局限,在真皮层重塑领域开辟出精准调控的新纪元。这类技术通过物理与能量学的协同作用,成功跨越表皮屏障,直接激活真皮层细胞的再生潜能。从实验室数据到临床观察,胶原增生的生物学证据链正在形成,为皮肤年轻化治疗提供了科学范本。

技术协同的突破性机理

微针射频将机械刺激与电磁能效应完美融合,形成叠加增效作用。微针阵列以200-500微米深度穿刺表皮,形成可控的微损伤通道,这种物理刺激本身就能激活创伤修复机制。此时伴随射频能量的精准导入,65-70℃的热效应在真皮层形成三维热损伤区,直接引发胶原纤维收缩。

研究表明,这种双重刺激能显著提升转化生长因子-β(TGF-β)的表达水平。加州大学洛杉矶分校皮肤研究中心发现,联合治疗组的TGF-β浓度是单一射频治疗的2.3倍,这种关键生长因子能持续激活成纤维细胞的增殖活动。更重要的是,微通道的形成使后续修复因子更易渗透,形成良性再生循环。

细胞层面的再生密码

在分子生物学层面,热损伤引发的应激反应开启细胞修复程序。实验数据显示,治疗后72小时真皮层ATP浓度激增280%,这种能量物质的爆发式增长为胶原合成提供充足动力。热休克蛋白70(HSP70)的表达量提升至基线水平的5倍,这种分子伴侣能有效保护新生胶原纤维的正确折叠。

伦敦圣玛丽医院通过共聚焦显微镜观察到,治疗区域Ⅲ型胶原与Ⅰ型胶原的比例发生显著改变。术后3个月,Ⅲ型胶原占比从15%提升至28%,这种含有更多弹性纤维的胶原类型,正是婴儿皮肤保持弹性的关键物质。这种胶原亚型的转变,标志着皮肤基质重建进入更高级阶段。

持久效应的生物学基础

与传统光电治疗相比,微针射频引发的再生过程具有显著的时间延展性。韩国首尔大学长达五年的跟踪研究显示,治疗后真皮层厚度持续增加至18个月达到峰值,这种滞后效应与新生胶原的成熟周期密切相关。更值得关注的是,治疗区域干细胞生态位出现重构,CD34+间充质干细胞数量增加47%。

组织学切片显示,新生胶原呈现独特的网状排列结构。不同于自然衰老皮肤的杂乱纤维,治疗后的胶原束以30-50度角交叉排列,这种仿生结构使皮肤抗拉强度提升3倍。德国马普研究所的力学模型证实,这种结构重组能使皮肤回弹速度加快40%,有效对抗重力性松弛。

安全边界的精准把控

智能化温控系统的突破性进展,使能量传递实现亚毫米级精度。实时阻抗监测技术能动态调整射频输出,将真皮层温度波动控制在±1.5℃以内。这种精准调控避免了传统治疗中常见的表皮热损伤,术后红斑期由72小时缩短至12小时。

新型可降解微针材料的应用,将生物相容性提升至新高度。临床试验数据显示,采用聚乳酸-羟基乙酸(PLGA)材质的微针阵列,能在28天内完全代谢,同时持续释放氨基酸复合物。这种缓释机制使胶原合成周期与材料降解速率形成生物节律同步,将治疗效果延长30%。

上一篇:微粒贷转让后是否影响个人征信 下一篇:德意燃气灶不同型号炉头的核心区别是什么