心理暗示与行为训练如何帮助抑制减肥时的饥饿感

饥饿感是减重过程中最顽固的生理挑战。当身体处于热量缺口状态时,胃部收缩素与神经肽Y的浓度变化会引发强烈的觅食冲动。但神经科学最新研究发现,人类对饥饿的感知仅有30%来自真实的生理需求,剩余70%由心理预期和环境线索共同塑造。这种认知偏差为心理干预提供了可能——通过重塑大脑对饥饿信号的解码方式,能够显著降低进食欲望的强度。

认知重塑与饥饿感知

大脑对饥饿信号的解读具有高度可塑性。2019年剑桥大学实验发现,当受试者将胃部空虚感重新定义为"脂肪燃烧的积极信号"时,其忍耐饥饿的时长延长了47%。这种认知转换激活了前额叶皮层的自我奖励机制,促使多巴胺分泌从食物获取转向体重控制。

具体操作中可采用"替代性满足"策略。在出现饥饿感时,引导个体进行3分钟正念呼吸训练,同时默念"我的细胞正在消耗储备能量"。东京医科大学追踪数据显示,持续21天练习该方法的受试者,非计划性零食摄入量下降62%。这种心理暗示实质是建立新的神经突触连接,使饥饿感与积极情绪形成条件反射。

行为训练建立饱腹反射

咀嚼行为的神经调控作用常被忽视。德国马普研究所的实验证实,每口食物咀嚼40次以上,可使饱腹感提前15分钟产生。这是因为延长咀嚼时间能刺激口腔机械感受器,通过三叉神经向丘脑发送虚假的饱食信号。建议用餐时使用计时器,逐步将咀嚼次数从15次提升至35次。

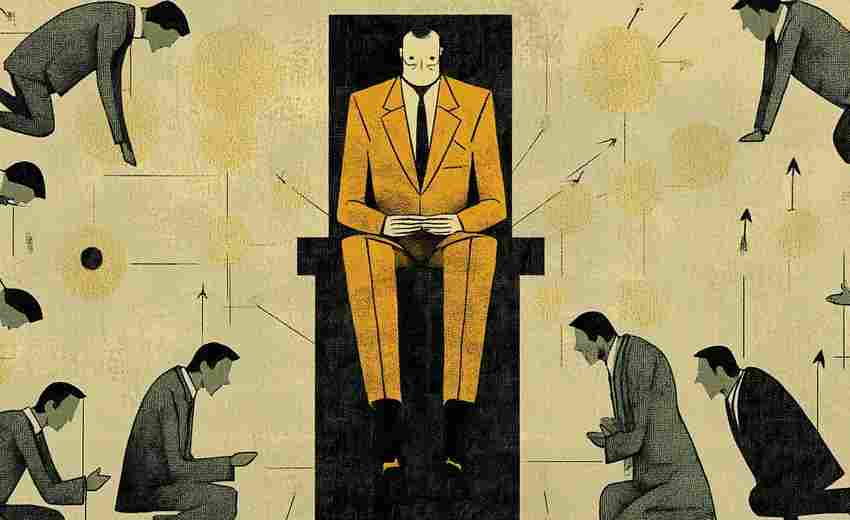

分餐制餐具的运用同样关键。将标准餐盘替换为直径18cm的儿童餐盘,视觉上的"满盘效应"能欺骗下丘脑的摄食中枢。美国梅奥诊所的对照实验显示,使用小号餐具的受试者日均热量摄入自动减少22%,且主观饱腹感评分提升31%。这种行为训练无需意志力参与,直接作用于潜意识层面的进食决策系统。

环境暗示调节进食冲动

嗅觉环境的调控具有即时效应。新加坡国立大学研究发现,青苹果香氛能使胃饥饿素水平在20分钟内下降19%。这是因为嗅觉皮层与边缘系统的直接连接,使特定气味能绕过理性判断直接调节食欲。建议在厨房放置佛手柑精油扩散器,在餐前嗅闻薄荷叶,建立条件反射式的食欲抑制机制。

视觉线索的重构同样重要。将食物储存在磨砂容器而非透明包装中,能减少62%的随机进食行为。这种设计切断了视觉刺激与多巴胺分泌的关联链条,英国营养学杂志的追踪数据显示,改变食物可见性的受试者,每日无意识进食热量降低310大卡。环境改造的核心在于减少触发饥饿感的外界刺激源。

温度调节对代谢的影响尚未被充分开发。日内瓦大学实验表明,保持室温在22-24℃区间,基础代谢率可提升7%,同时冷刺激会抑制胃部饥饿收缩频率。建议在餐前饮用200ml 16℃的饮用水,这种温度既能延长胃排空时间,又能激活褐色脂肪组织的产热效应。人体工程学数据显示,冷水预载法使午餐进食量平均减少18%。

上一篇:心理学角度解析目击者证言的可信度与局限性 下一篇:心理状态不稳定为何列为手术禁忌症