日常护理与药用私密产品的选择标准是什么

在消费市场日益细分的今天,私密护理产品的选择成为关乎健康的重要课题。面对货架上琳琅满目的日常护理液与药用洗剂,消费者时常陷入选择困境。科学筛选产品需要建立在对生理结构、成分功效及使用场景的全面认知基础上,这不仅关系到即时使用感受,更影响长期生殖系统健康。

成分安全性把控

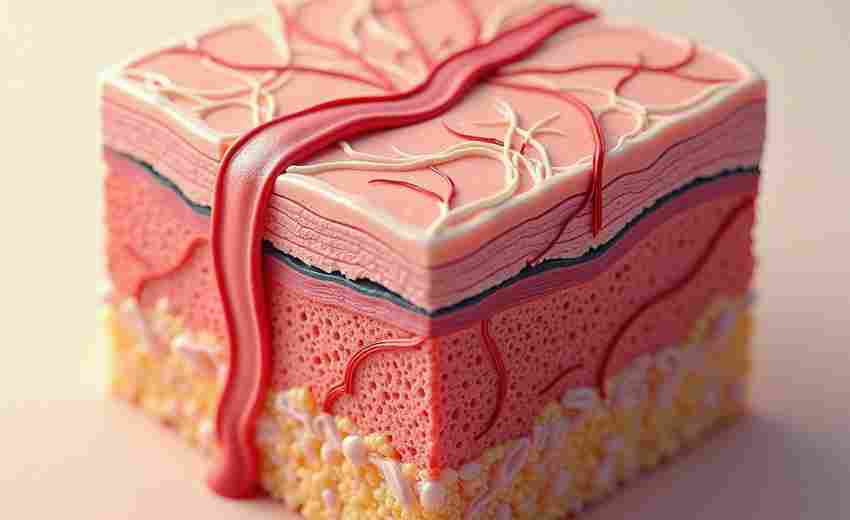

私密区域皮肤黏膜的PH值维持在3.8-4.5的弱酸环境,这个天然屏障对外界刺激异常敏感。美国妇产科医师协会(ACOG)发布的指南明确指出,含有月桂醇硫酸酯钠(SLS)等强效表面活性剂的清洁产品会破坏酸性保护膜,导致菌群失调。2019年《皮肤医学研究》刊载的对比实验显示,使用含天然植物提取物的护理产品人群,其黏膜完整性保持度比使用化学合成剂人群高出32%。

对于药用类产品,有效成分浓度需严格控制在治疗窗口范围内。以氯己定为例,0.02%浓度具有抑菌作用,超过0.05%则可能引发组织刺激。日本国立医疗研究中心对市售产品的抽检发现,12%的消字号产品存在有效成分超标问题,其中三氯生浓度过高的产品使接触性皮炎发生率增加4倍。

功效针对性区分

日常护理与药用产品存在明确的适用范围界限。普通护理液适用于健康状态下的日常维护,其核心功能应限定在温和清洁与微生态平衡调节。德国慕尼黑大学医学院的跟踪研究表明,健康人群过度使用含抗菌成分的产品,反而会使乳酸杆菌数量下降40%,增加病原体定植风险。

药用洗剂则需对应具体适应症,如念珠菌感染应选择克霉唑类,细菌性病适用甲硝唑制剂。加拿大妇产科学会强调,自行使用广谱抗菌洗剂治疗非特异性瘙痒,可能导致耐药菌株产生。2021年国内三甲医院临床数据显示,误用抗菌洗剂引发的混合感染病例较五年前增长67%,其中半数患者存在产品选择不当问题。

品牌专业度验证

医疗器械备案号与消字号的区别直接影响产品质量。具有二类医疗器械资质的护理产品需通过生物相容性测试、细胞毒性试验等28项检测,而普通洗剂仅需完成基础微生物指标检测。国内某知名检测机构2022年市场抽检报告指出,非医疗器械类产品的菌落总数合格率仅为医疗器械类产品的83%。

生产企业科研实力同样关键。拥有独立微生物实验室的品牌,其菌株筛选能力通常领先同业3-5年。法国某百年药企的专利复合乳酸菌技术,通过基因测序筛选出与人体原生菌群同源的菌株,临床试验证实可使乳酸杆菌定植率提升至92%,远超行业平均水平。

使用便捷性考量

产品包装设计直接影响使用安全性。单次独立包装的护理液开封后需在12小时内用完,否则极易滋生微生物。韩国首尔大学附属医院的对照试验发现,反复开启的大瓶装产品在使用第10次时,瓶口污染率高达79%。而采用防回流设计的真空泵头包装,可将污染风险降低至12%以下。

使用频率需要遵循科学指导原则。英国皇家药剂师协会建议,健康人群日常护理每周不超过3次,术后或治疗期患者应根据菌群检测结果调整使用频次。过度冲洗会破坏宫颈黏液栓的物理屏障作用,研究数据表明每周使用5次以上护理液的人群,其盆腔炎发病率是适度使用人群的2.3倍。

用户反馈交叉验证

医学文献与真实评价的结合能形成立体认知。在分析某热销护理液的1.2万条电商评价时发现,宣称"快速止痒"的产品中,23%的差评涉及症状反复。追溯其成分表发现,这些产品多含苯扎氯铵等短期抑菌剂,但缺乏维持菌群平衡的益生元成分,这与《中国微生态学杂志》刊载的作用机制研究结论完全吻合。

区域性消费差异反映环境适应性特征。湿度较高的南方地区消费者更关注产品的透气性维持功能,而北方干燥气候下消费者更在意保湿成分。某跨国品牌的市场分析报告显示,其在长三角地区销量最佳的护理液含有控油复合物,而在华北地区畅销款则添加了透明质酸保湿因子。

上一篇:日常护理不当如何导致手裂口久治不愈 下一篇:日常护理中哪些行为可能影响红印正常恢复