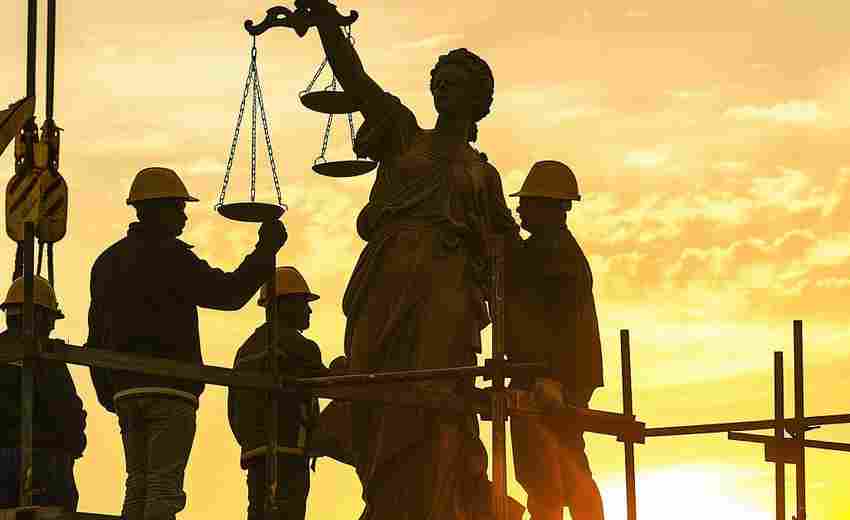

法律对装修纠纷最长诉讼时效有何限制

在房屋装修过程中,因施工质量、工期延误或费用争议引发的纠纷屡见不鲜。当协商调解无法达成共识时,诉讼成为当事人维护权益的最后防线。但鲜为人知的是,法律对这类纠纷的诉讼权利设置了严格的时间门槛,超过特定时限将直接导致维权通道关闭。

诉讼时效的基本概念

诉讼时效制度源于《民法典》第一百八十八条,规定民事权利保护的请求期限为三年。对于装修纠纷这类合同争议,该条款同样适用。这意味着业主发现装修问题后,需在三年内向法院主张权利。值得注意的是,该条款同时规定了二十年最长保护期,即无论当事人何时知晓权益受损,自权益实际受损之日起超过二十年,法院将不再受理。

这种双重时效设计体现了立法者的价值平衡。中国人民大学法学院教授王利明指出:"时效制度既要保护权利人,也要维护交易安全,避免证据灭失带来的裁判困境。"在装修领域,墙面开裂、水电隐蔽工程缺陷等问题可能潜伏数年才显现,二十年绝对时效的设置,为特殊情形保留了救济空间。

普通时效与最长时效差异

三年普通时效的起算节点具有主观性,以"知道或应当知道权利受损"为触发条件。北京第三中级人民法院在2021年审理的某装修合同纠纷中,认定业主在房屋交付五年后发现墙体空鼓仍可起诉,因其通过专业检测才确认施工缺陷,时效从检测报告出具日起算。这种弹性认定方式,为消费者留出了充分的证据收集时间。

而二十年最长时效则是客观期间,完全从装修工程竣工之日起计算。上海市闵行区法院2020年判决的典型案例显示,某别墅业主在入住十八年后主张防水工程缺陷赔偿,法院虽确认存在质量问题,但因超出二十年期限驳回了诉讼请求。该判决引发学界对建筑物合理使用年限与诉讼时效匹配度的讨论。

时效起算的复杂认定

司法实践中,"应当知道"的判定常成为争议焦点。江苏省高级人民法院指导案例指出,业主在验收时未聘请专业监理,不能当然推定其应当发现隐蔽工程缺陷。但若出现明显质量问题如瓷砖大面积脱落,法院可能认定业主在验收时已具备发现条件。

装修合同中的质保条款可能改变时效起算规则。某装修公司承诺"水电工程终身保修",杭州市滨江区法院在相关案件中认定,该条款构成时效中断事由,质保期内发现的问题可重新计算时效。这种约定优先原则,赋予当事人更大的时效安排自主权。

时效制度的现实冲突

中国建筑装饰协会2022年行业报告显示,65%的装修质量问题在入住3-5年后显现。这与三年普通时效形成明显矛盾,导致大量消费者面临"发现问题即过时效"的困境。清华大学法学院副教授程啸建议,对涉及建筑安全的装修项目,可参照《建设工程质量管理条例》设定更长的特殊时效。

部分地方法院开始探索变通处理方式。深圳市前海合作区法院在审理精装修商品房案件时,将开发商承诺的"两年质保期"届满日作为时效起算点。这种司法创新虽未突破成文法规定,但实质延长了消费者的维权窗口期。

证据保存与时效中断

装修纠纷中,微信沟通记录、工程变更单等电子证据的保存尤为关键。北京市律协建筑专委会主任谭敬慧强调,业主每次提出质量异议都应形成书面记录,这些材料既能作为主张权利的证据,也是中断诉讼时效的重要凭据。

时效中断的法定事由包括起诉、申请仲裁、对方同意履行等。实践中,装修公司出具的《维修承诺书》即构成时效中断。但需注意,单纯的口头协商不能产生中断效力,必须通过书面形式固定交涉过程。

上一篇:法律对快递丢失退运费有哪些具体规定 下一篇:法律援助服务包含哪些具体形式