线性叙事与非线性叙事在小说中的运用差异

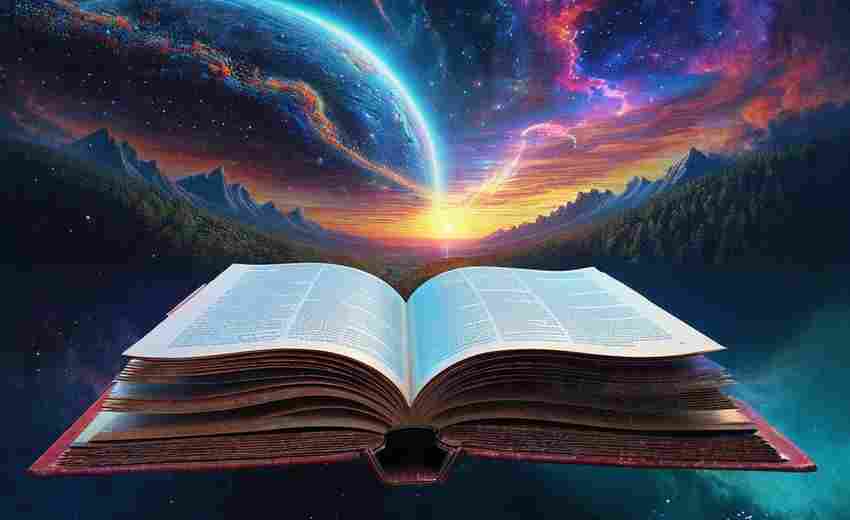

在文学创作的长河中,叙事方式始终是作家建构世界的关键工具。当普鲁斯特在《追忆似水年华》中打破时间桎梏,当马尔克斯在《百年孤独》中让过去与未来交织,非线性叙事的革命性力量彻底改写了小说的艺术形态。这种与传统线性叙事的分庭抗礼,不仅关乎时间维度的重组,更触及人类认知世界的深层逻辑。

时空架构的颠覆

线性叙事如同规整的铁路轨道,严格遵循开端、发展、高潮、结局的线性进程。巴尔扎克的《人间喜剧》堪称典范,其叙事链条环环相扣,每个事件都如齿轮般咬合推进。这种模式构建的确定性世界,在启蒙运动时期完美契合理性至上的时代精神。

非线性叙事则像破碎的万花筒,时间被切割成碎片后重新拼贴。福克纳《喧哗与骚动》中的四个叙述视角,将同一事件折射出不同光谱。法国叙事学家热奈特提出的"错时"概念,精准概括了这种叙事对时序的操控——倒叙、预叙、插叙编织成的网状结构,迫使读者在时空迷宫中自行建构意义。

认知模式的碰撞

传统线性叙事暗合人类因果律的思维惯性,如同亚里士多德在《诗学》中强调的"完整行动"。狄更斯小说中环环相扣的情节发展,实质是工业革命时期机械决定论在文学中的投射。读者在此模式中获得的是被预先设定的认知路径,如同跟随导游参观既定路线的游客。

非线性叙事却将解读权交给读者,这种后现代特质在品钦的《万有引力之虹》中达到极致。巴赫金的"复调理论"在此得到验证,多重声部的叙事瓦解了作者权威,每个读者都在碎片中寻找属于自己的叙事线索。认知科学家特纳指出,这种叙事更贴近人类真实的记忆机制——我们的大脑从不按时间顺序存储经验。

美学价值的嬗变

线性叙事追求完整性与闭合性,其美学价值建立在对现实的镜像式反映之上。托尔斯泰的战争场景描写,通过严密的因果链条展现历史必然性。这种叙事传统在19世纪现实主义浪潮中达到巅峰,当时的文学批评家圣伯夫曾断言:"优秀小说应该像精确的解剖图。

非线性叙事则拥抱不确定性与开放性,尤瑟纳尔的《哈德良回忆录》将不同时空片段并置,创造出多声部的历史对话。德国接受美学家伊瑟尔提出的"空白"理论,在此类作品中得到充分体现——叙事断裂处形成的意义真空,恰恰成为读者想象力的跑马场。这种美学转向,与量子力学颠覆经典物理学的认知革命形成奇妙呼应。

当新生代作家将VR技术融入叙事结构,当网络文学实验超链接文本形态,叙事方式的创新仍在持续裂变。文学史家弗莱曾预言:"每种新叙事都是对世界的新解释。"在元宇宙时代,或许会出现超越线性与非线性的第三种叙事范式,继续拓展人类认知的边疆。

上一篇:线下联想售后网点是否提供看家保技术支持 下一篇:组队刷奶牛关是否能增加物品掉落概率