细菌培养如何帮助确诊滴虫性炎

在妇科感染性疾病中,滴虫性炎的诊断常因症状隐匿或与其他病原体混合感染而面临挑战。传统的显微镜检查虽快速便捷,但存在高达30%的漏诊率。细菌培养技术凭借其独特的诊断价值,逐渐成为临床确诊的重要补充手段。这种实验室方法不仅能突破形态学鉴别的局限,更能通过病原体增殖特性为精准诊疗提供关键依据。

病原体分离鉴定

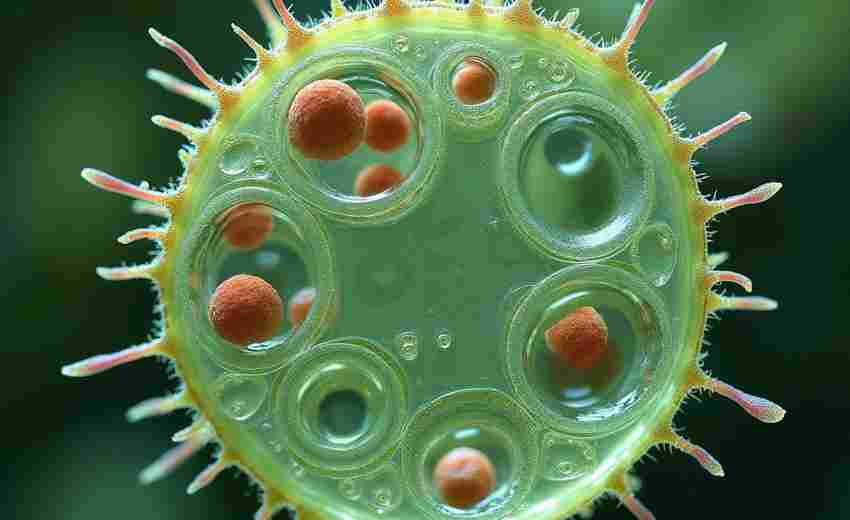

细菌培养的核心优势在于实现毛滴虫的活体分离。将患者分泌物接种于改良的Diamond培养基后,37℃微需氧环境下,鞭毛虫特有的代谢活动会改变培养基pH值,通常在48-72小时内形成云雾状菌落。这种动态增殖过程使实验室人员可观察到游动的梨形虫体,区别于死亡或变形的样本。

相较于湿片法的静态观察,连续培养能捕捉到病原体的不同生长阶段。2019年《临床微生物学杂志》的研究证实,对初代培养阴性的样本进行二次传代培养,可将检出率提高18%。这种增殖放大效应特别适用于载菌量低于1000 CFU/mL的亚临床感染,为早期干预创造可能。

药敏试验指导

当培养获得纯化虫株后,实验室可同步开展甲硝唑敏感性试验。采用E-test法测定最低抑菌浓度(MIC),能有效识别对常规治疗耐药的菌株。美国CDC2021年监测数据显示,约5.2%的分离株对甲硝唑存在中度耐药,这部分患者需要调整给药方案。

值得注意的是,体外药敏结果需结合临床反应综合判断。台湾大学附属医院的研究表明,MIC≥50μg/mL的菌株治疗失败率可达37%,此时改用替硝唑或延长疗程可提升治愈率。这种个体化用药策略,避免了经验性治疗的盲目性。

混合感染甄别

生态系统失衡常伴随多种微生物共感染。细菌培养配合革兰染色,可同步检测念珠菌、加德纳菌等共生菌。多伦多大学团队的对比研究发现,联合培养使混合感染检出率从42%提升至68%,特别是能发现占位比低于15%的次要病原体。

这种全面评估对治疗决策具有指导价值。例如检测出伴随的B族链球菌时,需在抗滴虫治疗结束后补充抗生素,防止逆行感染引发盆腔炎。韩国首尔妇产医院据此建立的阶梯治疗方案,使复发率降低了21个百分点。

分子生物学验证

在培养阳性基础上,采用PCR技术进行种属鉴定,可解决形态相似原虫的鉴别难题。2018年欧洲性传播疾病指南特别强调,对来自泳池或温泉浴场感染的患者,需排除人毛滴虫等罕见虫种,此时基因测序成为确诊金标准。

这种多技术联合作业模式正在改变诊疗路径。日本国立感染症研究所开发的"培养-PCR"一体化检测包,将确诊时间从5天缩短至72小时,同时保持99%的特异性。该方法尤其适用于司法鉴定等需要病原体溯源的特殊场景。

细菌培养在质量控制体系中的稳定性,使其成为基层医疗机构的可靠选择。世界卫生组织在资源有限地区仍推荐将其作为首诊检测手段,配合临床症状评估形成诊断闭环。随着自动化培养设备的普及,这项传统技术正在焕发新的生命力。

上一篇:组队模式下经验值加成机制与实战技巧 下一篇:细软发质如何扎出蓬松饱满的高马尾