维权成功的关键:自我激励与策略调整

在权利主张的漫长征程中,个体往往需要在荆棘中寻找前行的火种。 当法律条文与现实情境交织,当利益冲突与人性博弈并存,维权者的内在动力与行动智慧便成为突破困境的核心要素。从消费者权益受损到职场不公,从知识产权纠纷到公共环境维权,无数案例揭示了一个真理:成功的维权不仅需要坚定的信念,更需要动态调整的博弈策略。

心理韧性的底层支撑

维权过程中的挫败感如同暗流,随时可能吞噬当事人的意志。美国心理学家安杰拉·达克沃什在《坚毅》研究中指出,将长期目标分解为阶段性里程碑,能够有效维持行动动力。某知识产权维权案例显示,当事人通过每月记录侵权证据、每季度向监管部门提交进展报告的方式,将长达三年的诉讼过程转化为可量化的进步轨迹。

情绪管理同样构成心理韧性的关键维度。清华大学公共管理学院2019年的实证研究发现,采用正念训练的维权者,其维权成功率比对照组高出23%。当遭遇对方拖延战术或证据灭失时,具备情绪调节能力的个体更善于保存认知资源,转而寻找新的突破口而非陷入愤怒漩涡。

策略系统的动态构建

法律路径的选择往往存在多维度博弈空间。在上海某小区业委会维权案例中,业主群体最初采取集体诉讼策略,后发现开发商存在税务违规线索,随即调整方向向税务机关举报,最终迫使对方回到谈判桌。这种策略转换印证了哈佛谈判项目提出的"最佳替代方案"理论——维权者需不断评估各渠道的可能性收益。

证据链的编织更需要创造性思维。2021年杭州互联网法院审理的直播带货维权案中,原告突破传统取证模式,运用区块链技术实时固定电子证据,同时通过大数据分析锁定关键交易节点。这种技术赋能的证据策略,使原本模糊的侵权事实形成完整的证明闭环。

资源网络的有机联动

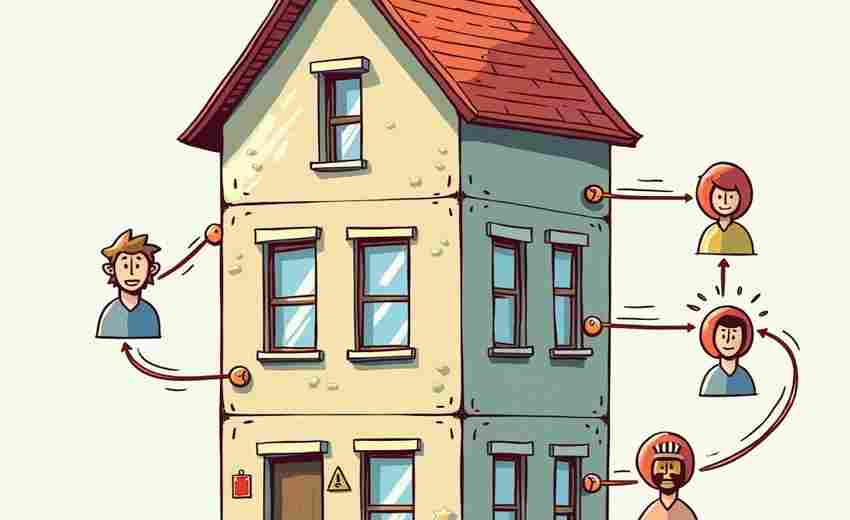

专业支持网络的搭建能显著提升维权效能。中国消费者协会2022年度报告显示,聘请跨领域顾问(法律、财务、行业专家)的维权案例,和解周期平均缩短40%。北京某医疗事故维权中,当事人联合医学委员会、媒体观察员、人大代表形成复合监督体系,这种多维施压策略最终促成医疗机构主动协商。

社会动员的尺度把控考验维权者的智慧。广州城中村改造维权群体曾通过限定传播范围、设置信息过滤机制等方式,既形成舆论压力又避免触发敏感红线。这种精准的社会化传播策略,使他们的核心诉求在三个月内获得专项工作组回应。

认知框架的持续进化维权本质是认知系统的升级过程。中国政法大学纠纷解决研究中心跟踪研究发现,成功维权者普遍经历"法条记忆-关系解构-系统认知"的三阶段进化。某环保组织在反对化工项目落地过程中,初期聚焦环评报告瑕疵,中期转向产业链利益链分析,后期上升到地方经济转型讨论,这种认知层级的跃迁最终赢得决策层重视。

风险偏好的动态管理同样关键。斯坦福大学决策科学实验室的实验表明,当维权进程推进到不同阶段,个体对风险的承受阈值会发生显著变化。经验丰富的维权者往往在证据收集期保持谨慎保守,在谈判窗口期转为适度冒险,这种弹性策略使其始终掌握主动权。

上一篇:维权成功后商家不配合如何处理 下一篇:维权时如何保持冷静并有效沟通