网购商品与描述不符时消费者有哪些权利

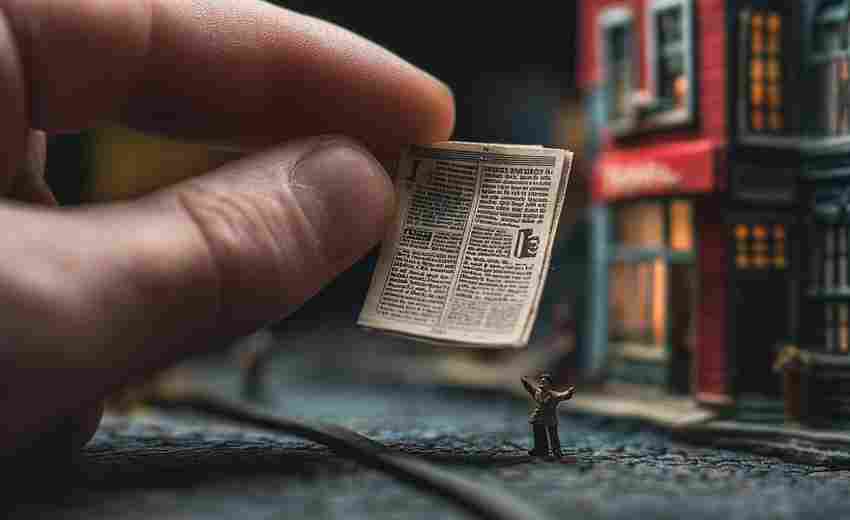

当拆开快递包装的瞬间,发现实物与网页展示相差甚远,这种体验已成为数亿网购群体的集体记忆。商品颜色出现色差、材质描述不符、功能参数虚标等现象,不仅消耗着消费者的信任,更在考验着电商时代的权益保障体系。在消费者与商家信息不对称的博弈中,法律框架与维权机制正编织起新的保护网。

法律赋权的基石

《消费者权益保护法》第二十三条明确规定,经营者提供的商品应当与展示样品或说明相符。中国政法大学商法研究中心2022年发布的《电子商务纠纷白皮书》显示,近三年网购纠纷案件中,商品描述不实占比达37.6%,构成最主要投诉类型。这组数据揭示,消费者主张退货、换货或赔偿的权利并非主观诉求,而是法律赋予的正当权益。

司法实践中,北京互联网法院2023年审理的某品牌运动鞋纠纷案具有典型意义。商家页面标注的"全掌气垫"在实际商品中仅存局部设计,法院最终支持消费者三倍赔偿请求。该判决援引最高人民法院关于惩罚性赔偿的司法解释,确立了"实质性差异"的司法认定标准,为同类案件提供判例指引。

多维救济的通道

七天无理由退货制度在实践中常遇执行壁垒。上海消费者协会2023年调查报告指出,32%的商家以"已拆封"为由拒绝退货,这明显违反《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》。华东理工大学法学院教授李明阳强调,商品查验不构成影响二次销售的情形,消费者有权在不影响商品完好的情况下行使后悔权。

当商品存在质量缺陷时,维权路径呈现立体化特征。除向平台投诉外,中国消费者协会推出的"电商纠纷在线调解平台"处理效率较传统方式提升60%。杭州市市场监督管理局首创的"云上鉴定"服务,通过区块链技术固化电子证据,在2023年为超过1.2万起纠纷提供技术支撑。

平台责任的边界

电商平台的角色定位正在发生质变。根据《电子商务法》第三十八条,平台未尽到审核义务需承担连带责任。深圳某跨境电商平台因放任商家虚假宣传进口奶粉,在2022年被处以200万元罚款。该案例推动平台建立"先审后上"机制,商品详情页审核通过率从78%下降至63%,侧面反映审核标准趋严。

技术手段的介入重塑着监管模式。阿里巴巴推出的"AI质检系统"能自动比对商品页面与实物特征,2023年拦截违规商品超45万件。京东实施的"全流程留痕"制度,将客服沟通记录、退换货凭证等数据加密存储,为消费者保留完整的证据链条。

认知鸿沟的弥合

维权意识的地域差异值得关注。中消协2024年调查报告显示,一线城市消费者维权成功率比四线城市高出28个百分点。这种差距不仅源于法律知识储备,更与举证能力密切相关。西北政法大学消费者保护研究中心建议,应建立全国统一的电子取证指导规范。

新生代消费者的维权方式呈现创新态势。00后群体更倾向通过社交媒体曝光维权,某美妆博主发起的"图文不符挑战赛"在抖音获得2.3亿次播放。这种民间监督力量倒逼商家采用AR实景展示技术,某服装品牌引入3D建模后,退货率下降19个百分点。

技术赋能的革新

区块链存证正在改变维权证据规则。广州互联网法院搭建的"网通法链"平台,已为超过80万件电子合同提供哈希值固化服务。当发生商品描述争议时,消费者可调取经过司法认证的原始页面数据,这种技术手段使电子证据采信率从47%提升至89%。

人工智能客服系统引发的维权困境值得警惕。某电商平台2023年因AI客服拒不转接人工服务被投诉127万次,江苏省消保委约谈后,该平台增设"人工介入"强制触发机制。这类案例提醒着,技术应用不能成为阻却维权的屏障。

上一篇:网络重置导致IP地址丢失该如何恢复 下一篇:网购商品与描述严重不符,是否构成消费者权益侵害