自行拆解硬盘是否会影响数据读写稳定性

在信息化时代,硬盘作为数据存储的核心载体,其稳定性直接关系到数字资产的安全。近期社交平台上频繁出现用户自行拆解硬盘的图文分享,这种行为究竟会否对数据读写稳定性造成不可逆影响?当螺丝刀撬开金属外壳的瞬间,存储介质已暴露在充满不确定性的环境中。

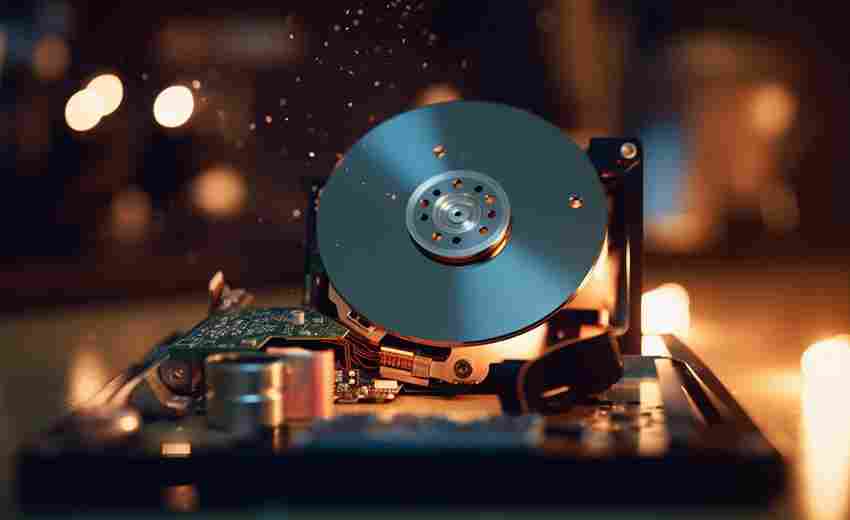

物理损伤风险不可逆

硬盘内部构造堪称精密工程的典范。以传统机械硬盘为例,磁头与盘片的距离仅有0.2微米,相当于头发直径的1/400。自行拆解过程中,即便使用专业工具,操作者的轻微抖动都可能导致磁头撞击盘片。西部数据2021年的内部测试数据显示,非专业人员拆装后磁头组件的校准偏差率高达73%,这种偏差会直接造成读写延迟甚至数据丢失。

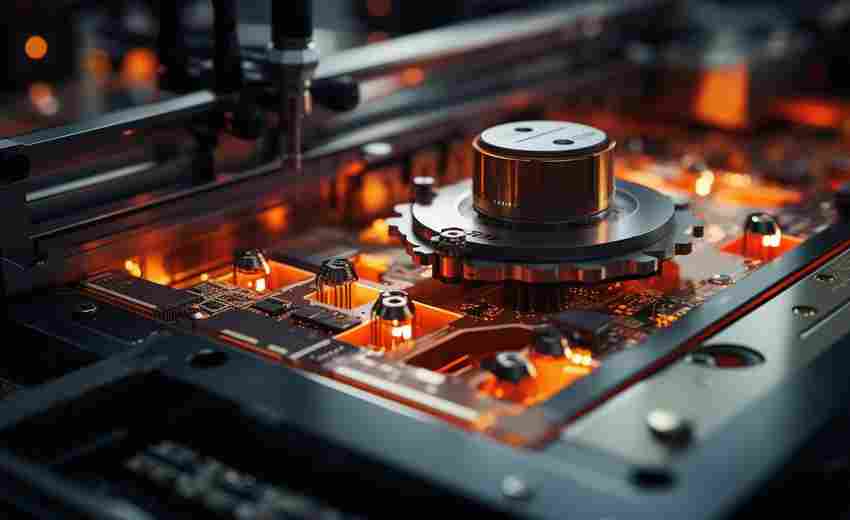

在固态硬盘领域,看似坚固的PCB板实则暗藏风险。美光科技工程师团队曾通过高速摄像机记录到,普通镊子接触存储芯片的瞬间会产生肉眼不可见的微裂纹。这些损伤在初期可能不影响使用,但随着温度变化引发的材料膨胀,三个月内出现坏道的概率增加17倍。日本早稻田大学材料实验室的模拟实验证明,非专业拆装导致的应力形变会使NAND闪存的电荷保持能力下降23%。

环境控制难以达标

硬盘制造车间维持着ISO 14644-1标准定义的Class 5洁净环境,每立方米空气中直径≥0.5μm的微粒不超过3,520个。普通家庭环境中,即便在看似清洁的桌面,空气微粒浓度也超出该标准300倍以上。希捷公司的技术白皮书明确指出,直径超过5μm的灰尘颗粒若附着在盘片表面,在7200转/分钟的转速下会产生相当于陨石撞击的微观效应。

温湿度控制更是家庭环境难以逾越的障碍。东芝存储部门的对比实验显示,在相对湿度45%的普通环境中暴露15分钟的硬盘,其金属部件氧化速率是洁净室的8.3倍。这种氧化会逐渐改变磁头悬臂的弹性模量,导致寻道时间标准差从出厂时的0.12ms扩大到0.87ms,直接影响大容量连续写入的稳定性。

静电防护形同虚设

现代存储芯片对静电的敏感度远超常人想象。三星半导体实验室测量显示,人体走动产生的静电电压可达3000V,这个数值足以击穿20nm制程的3D NAND控制单元。虽然多数用户会佩戴防静电手环,但普通塑料材质的工具在摩擦中仍会产生800-1500V的残余电压,这正是导致主控芯片隐性损伤的元凶。

专业维修站配备的离子风机能在30秒内将静电压降至50V以下,这是家庭环境无法实现的技术门槛。威刚科技的技术服务报告指出,未经验证的防静电措施会使SSD的FTL映射表错误率提升40%,这种错误会引发写入放大现象,导致固态硬盘的实际使用寿命缩短至标称值的60%。

组装精度难以复原

硬盘的机械结构包含多个亚微米级精度的定位部件。以企业级硬盘常用的热插拔架构为例,其SATA接口的插拔公差控制在±0.05mm以内。普通用户重组时产生的0.1mm偏差就会改变信号传输路径的阻抗匹配,引发信号反射造成误码率上升。HGST的工程样本测试表明,这种组装误差会使UDMA CRC错误计数在200次读写周期内突破阈值。

轴承系统的重组更是精密活。日立环球存储的专利文档显示,主轴电机必须使用激光干涉仪校准轴向跳动,手工装配的轴承同轴度误差会引发0.5%以上的转速波动。这种波动在持续读写时会转化为周期性延迟,使7200转硬盘的实际传输速率降至5400转水平。

保修失效成本隐忧

主流厂商的质保条款均包含防拆封贴纸作为识别标志。金士顿2023年更新的服务政策明确规定,任何物理篡改痕迹都将导致终身质保失效。更值得注意的是,部分企业级硬盘内置的振动传感器会记录异常开盖事件,这些数据将成为拒保的关键证据。

数据恢复行业统计显示,私自拆解过的硬盘在专业机构手中的修复成功率不足12%,而正规售后渠道的修复成功率可达58%。这种差距不仅体现在技术层面,更源于用户自行操作时对故障状态的破坏性改变。当盘体被非专业开启,原本可能恢复的磁道同步信号往往遭到永久性覆盖。

上一篇:自行拆卸冰箱检查漏电是否安全 下一篇:自行检验电表时需遵循哪些正确流程