艺人隐私权被侵犯时如何通过法律途径维权

娱乐行业的光环之下,艺人群体始终处于公众窥视的漩涡中心。某顶流歌手私人行程遭黄牛倒卖导致机场拥堵事件,某女演员就诊记录被医院工作人员泄露引发舆论风波,这些真实案例揭示着隐私泄露已成为艺人职业风险的重要构成。当私人领域与公众兴趣的边界日益模糊,法律手段成为捍卫艺人基本权利的最后防线。

法律依据与侵权认定

我国现行法律体系为隐私权保护构筑了立体防护网。《民法典》第1032条明确隐私权受法律保护,第1033条列举了包括拍摄、窥视、公开私密活动等七类典型侵权行为。《个人信息保护法》第28条将艺人家庭住址、行踪轨迹等列为敏感个人信息,要求处理者取得单独同意。2023年北京互联网法院审理的杨某诉某平台用户案中,被告持续发布艺人住宅定位信息及日常作息规律,法院最终认定构成"持续性侵扰私人生活安宁"的新型侵权。

侵权认定需把握合理容忍义务的边界。中国传媒大学李明教授团队研究显示,艺人主动曝光的商业信息与被动泄露的私密信息存在本质差异。在张某诉某娱乐周刊案中,法院判定记者潜入艺人住宅小区拍摄家庭生活场景超出公众合理兴趣范畴,而明星工作室自愿公开的行程信息则不属于隐私保护范围。

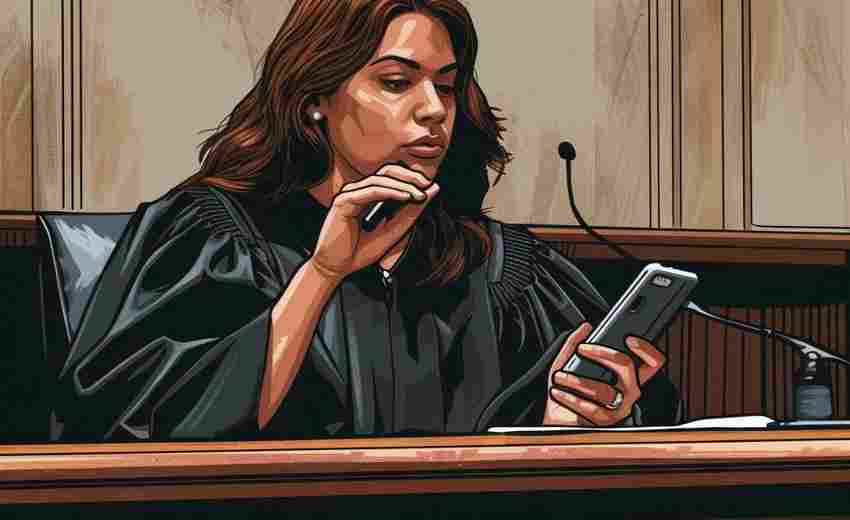

民事救济与诉讼流程

主张民事权利需构建完整的证据链条。电子证据固定成为关键环节,杭州某律师事务所开发的"星盾系统"可实时追踪网络侵权信息,通过区块链技术确保证据的完整性和时效性。在王某诉网络水军案中,代理人运用大数据分析锁定127个关联账号的协同攻击模式,成功证明侵权行为的组织化特征。

诉讼策略选择直接影响维权成效。广州互联网法院推出的"异步审理"机制允许艺人通过视频存证方式参与诉讼,有效解决档期冲突问题。财产保全与行为保全的双轨制运用尤为重要,某选秀艺人通过诉前禁令48小时内下架了传播其体检报告的12个网络平台内容,防止损害结果持续扩大。

刑事追责与行政处罚

严重侵权行为可能触发刑事追责机制。刑法第253条规定的侵犯公民个人信息罪,在李某等贩卖艺人航班信息案中得以适用,主犯获刑三年二个月。最高检2023年发布的典型案例显示,形成固定产业链的隐私倒卖团伙,将面临侵犯公民个人信息罪与非法经营罪的竞合处罚。

行政机关的快速处置机制具有独特优势。国家网信办"清朗行动"专项中,2023年上半年约谈处置违规账号3.2万个,某粉丝量超千万的娱乐大V因持续曝光艺人子女就读学校信息被永久封禁。文化市场综合执法部门建立的"红黄牌"制度,对屡次违规的经纪公司实施演出许可限制,形成有效震慑。

行业自律与社会监督

娱乐行业协会正发挥柔性治理功能。中国演出行业协会制定的《艺人经纪服务规范》设立隐私保护专章,要求成员单位建立信息分级管理制度。某顶级经纪公司引入欧盟GDPR标准,对工作人员实施生物识别数据加密管理,将泄露风险降低72%。

公众监督机制的创新实践初见成效。微博平台推出的"艺人护盾计划"采用AI识别技术自动屏蔽隐私类关键词,测试期间日均拦截违规内容1.4万条。上海市消保委设立的"文娱行业监督委员会",吸纳法律专家和粉丝代表共同参与隐私保护标准制定,推动形成多元共治格局。