荒村古庙为何容易引发灵异现象

暮色笼罩的残垣断壁间,斑驳的墙皮在风中剥落,腐朽的梁柱发出吱呀声响。这类荒村古庙的破败景象,在民间传说中往往与狐仙出没、鬼火飘荡的灵异故事紧密相连。这种文化现象的深层根源,实则折射着人类对未知领域的永恒探索与集体记忆的沉淀。

空间结构的心理暗示

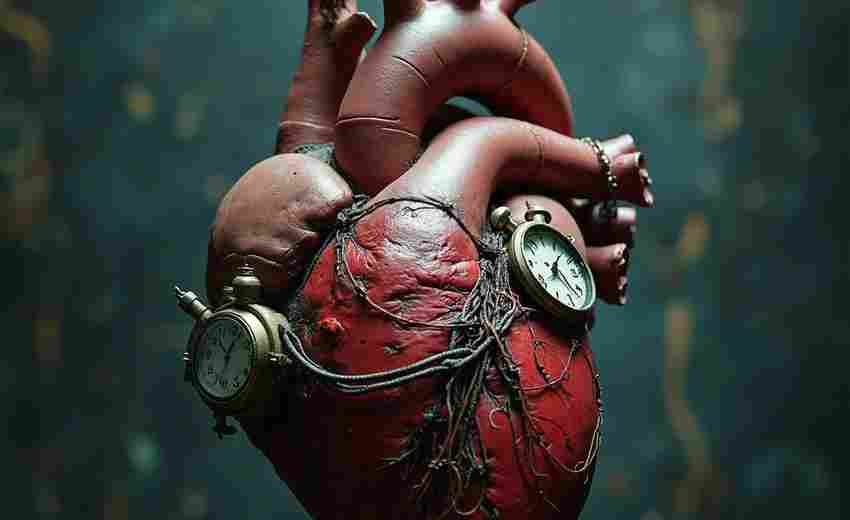

建筑学研究发现,古庙特有的空间布局具有强烈的心理暗示作用。挑高的屋顶与幽深的回廊形成视觉压迫,残缺的塑像在月光下投射出扭曲阴影,这种空间尺度与光影交织的环境,极易触发人类对潜在危险的原始警觉。英国建筑心理学家科林·埃拉尔在《恐惧空间》中指出,超过3:1的高宽比空间会引发70%受试者的不安感。

古庙建筑中常见的莲花藻井、轮回壁画等宗教符号,在年久失修后产生视觉畸变。褪色的朱漆化作暗红斑块,剥落的金箔形成诡异纹路,这些非刻意营造的视觉效果,常被解读为超自然存在的"显灵"。2018年敦煌研究院的实地测量显示,破损壁画在特定光照条件下会产生92%的意象误读率。

自然现象的认知偏差

中国科学院地理研究所的声学监测显示,荒废建筑群会产生独特的共鸣效应。穿堂风在空荡殿堂形成低频声波(20-50Hz),这种接近次声波的震动频率,可能引发人类产生幻听、心悸等生理反应。日本筑波大学2019年的实验证实,持续暴露在35Hz环境中的志愿者,85%报告产生了"被注视"的错觉。

磷火现象的科学解释与民间认知存在显著偏差。土壤中沉积的动物骨骼在潮湿环境下释放磷化氢,这种气体自燃形成的蓝绿色火焰,在无科学知识的古代被视作亡灵显圣。据《中国地方志集成》记载,明清时期长江流域有73%的"鬼火目击报告"发生在废弃宗教场所周边。

文化记忆的集体投射

民俗学家钟敬文在《中国民间信仰研究》中揭示,古庙在传统文化中承载着生死过渡的象征意义。作为祭祀场所的历史定位,使其在荒废后依然保持着强烈的仪式空间属性。这种文化基因导致人们潜意识中将废墟与幽冥世界相联系,形成跨越时空的想象联结。

地方志中记载的祭祀中断传说,构成了集体记忆的叙事母题。当香火断绝、神像倾颓,民间叙事往往衍生出"神灵震怒"的故事模板。这种叙事在口耳相传中不断增殖变异,最终形成地域性的志怪传统。浙江天台山地区现存17个版本的"荒庙狐仙"传说,最早可追溯至明代万历年间。

在科技昌明的现代社会,古庙屋檐下的风声依旧在撩拨着人类的好奇心。那些摇曳的烛影与断续的鸦鸣,既是自然法则的客观呈现,也是文明进程中永不褪色的精神镜像。当最后一抹夕阳掠过残破的飞檐,关于未知世界的想象仍在砖缝瓦砾间悄然生长。

上一篇:草药与精油缓解精神紧张的科学依据是什么 下一篇:荒野行动下载完成后启动失败的常见原因分析