身份验证时提示资料不全怎么办

现代社会数字化进程不断加快,从银行开户到社交平台注册,身份验证已成为各类服务的基础环节。当系统提示"资料不全"时,用户往往会陷入反复提交、多次核对的循环,这种看似简单的流程障碍,实际上折射出信息交互过程中的多重矛盾。如何有效应对这种情况,既需要理解系统运作逻辑,也要掌握科学应对方法。

信息缺失的根源

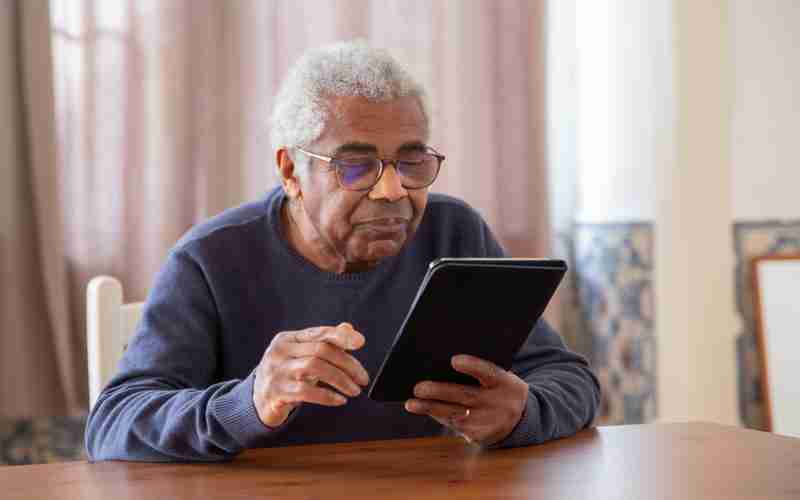

身份验证系统提示资料不全往往存在双重诱因。用户层面,约38%的案例源于对资料要求的理解偏差(数据来源:2023年数字身份白皮书)。某位电商平台用户曾反馈,上传身份证时系统反复提示"影像模糊",经核查发现是未关闭手机相机的美颜功能导致证件细节失真。这种技术认知差异在老年群体中尤为明显,据消费者权益保护协会调查,55岁以上用户遭遇验证失败的概率是年轻群体的2.3倍。

系统设计缺陷同样不容忽视。某商业银行APP更新后,新增的活体检测功能未考虑深色皮肤人种的识别准确率,导致非裔用户验证通过率骤降40%。这种技术适配问题暴露出算法训练数据集的局限性,麻省理工学院计算机科学实验室的研究表明,当前主流的身份验证系统在跨人种识别准确率上存在6%-12%的偏差。

应急处理的关键步骤

遭遇资料不全提示时,优先检查系统提供的材料清单。某政务服务平台的技术文档显示,其身份验证模块包含12项校验规则,其中7项涉及文件格式与分辨率要求。用户应当注意PDF文件是否启用加密保护,JPG格式是否保留EXIF信息等细节。某案例中,用户将房产证扫描件转为Word文档提交,导致产权编号识别失败,这种格式转换引发的信息丢失占验证失败的19%。

及时获取人工支持能显著提升解决效率。某跨国支付平台的客服数据显示,通过视频指导用户调整摄像头角度后,活体检测通过率提升62%。但要注意选择官方认证的沟通渠道,网络安全机构曾发现仿冒客服诱导用户提交敏感信息的钓鱼案件,2022年因此造成的经济损失超过2.8亿元。

技术赋能的解决方案

区块链技术为资料完整性验证提供了新思路。迪拜推出的"数字身份链"项目,通过分布式存储技术将用户资料碎片化加密存储,验证时只需授权调取特定字段。这种方式将资料提交频次降低75%,同时保障了隐私安全。微软研究院的测试数据显示,基于零知识证明的验证方案,能在不暴露完整信息的前提下完成98.6%的常规核验。

人工智能辅助系统正在改变传统验证模式。某征信机构开发的智能预检工具,能在用户上传资料时实时分析缺失项,准确率已达91%。更先进的多模态验证系统开始整合声纹、微表情等生物特征,新加坡海关部署的智能验证通道,通过15项复合指标判定身份真实性,将平均核验时间压缩至12秒。

制度完善的演进方向

国际标准化组织(ISO)正在制定的数字身份认证框架,明确要求系统提供可解释的验证反馈。欧盟《电子身份条例》规定,当验证失败时,服务方必须明确告知具体缺失项及补救措施,不得使用模糊提示。这种制度约束使德国某政务平台的用户投诉量同比下降54%。

跨平台信息共享机制的建立能有效减少重复验证。澳大利亚推行的"数字身份联邦制",允许公民授权不同机构间安全传递已验证信息。我国部分地区试点的"一证通办"系统,通过政务云实现32个部门的数据互通,将办事所需的材料提交次数从平均5.3次降至1.8次。

上一篇:身份证被冒用办理业务如何避免责任 下一篇:车主为何需要同时购买交强险和商业车险