过敏性皮肤能否使用去角质类清洁产品

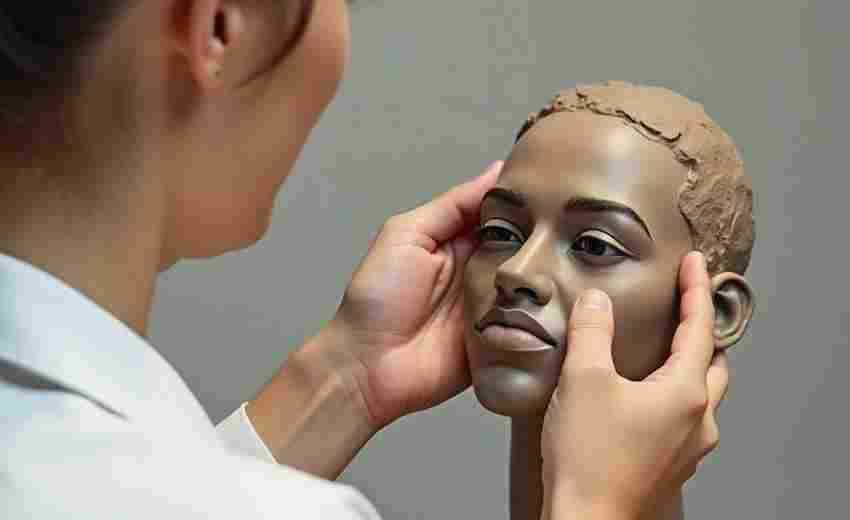

随着护肤理念的普及,去角质类产品成为日常护理的重要环节。但对于占全球人口30%-40%的过敏性皮肤群体而言,这类产品如同双刃剑。角质层作为皮肤屏障的「第一道防线」,其代谢周期在敏感肌中常呈现紊乱状态,过度干预可能引发连锁反应。究竟这类特殊肤质是否适合去角质,需要从皮肤科学角度进行多维解析。

屏障功能的双面性

正常皮肤通过28天左右的代谢周期自然脱落角质细胞,但美国皮肤科学会(AAD)研究发现,过敏性皮肤的屏障功能较常人薄弱40%以上。这种结构性缺陷使得角质层更易受损,使用物理性磨砂产品可能造成微创伤累积,形成肉眼不可见的「伤口网络」。

化学去角质成分同样存在风险。α-羟基酸(AHA)类产品虽能温和剥脱角质,但《接触性皮炎》期刊的临床数据显示,5%浓度的甘醇酸即可使敏感肌受试者的经皮水分流失增加23%。这种短期改善与长期损伤的悖论,提示需要更谨慎的评估体系。

成分筛选的黄金法则

美国化妆品成分评审委员会(CIR)将聚丙烯酰胺列为安全成分,但该物质在敏感肌中的致敏率高达6.7%。相反,天然酶类去角质成分如菠萝蛋白酶,在韩国首尔大学的研究中展现出更好的生物相容性,其三维结构能选择性分解老化角质,保留完整细胞间脂质。

值得关注的是pH值的调控作用。日本资生堂研究所发现,将去角质产品pH值控制在4.5-5.5区间时,蛋白酶活性与皮肤耐受性达到最佳平衡。这种微环境调控技术已应用于多款医用级护肤品,临床试验显示刺激性反应降低58%。

操作频率的临界阈值

德国皮肤科医师协会建议,正常肌肤每周去角质2-3次,而敏感性肌肤需将频率压缩至每月1次。但个体差异显著,台湾大学附属医院开发的红斑指数监测系统显示,当皮肤红斑值超过15%时,任何形式的去角质都应立即终止。

动态调整机制尤为重要。法国理肤泉实验室提出「应激-恢复」模型:在环境温度变化超过5℃、湿度波动超30%的时节,建议暂停所有角质护理。这种预防性策略在追踪研究中使敏感肌爆发率下降41%。

替代方案的协同效应

新型生物发酵技术催生的微生态调节剂,正在改写角质护理范式。韩国爱茉莉太平洋集团研发的乳酸菌代谢产物,能通过调控表皮葡萄球菌群落,促进角质自然代谢。临床数据显示,持续使用8周后角质层完整度提升19%,且无刺激性反应。

光声联合疗法展现出技术突破。上海九院开展的临床试验中,采用1064nm激光联合超声波导入透明质酸,使受试者角质层水合度提升27%,同时促进老化角质自然脱落。这种无创方式为敏感肌开辟了新路径。

上一篇:过敏性皮肤如何选择温和无刺激的洁面产品 下一篇:过敏性鼻炎与其他过敏反应的症状表现有何不同