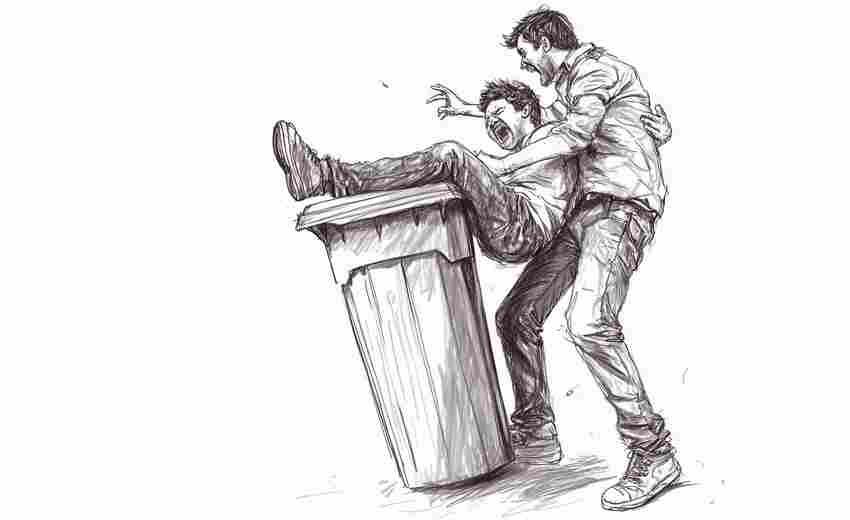

遭遇殴打后第一时间应采取哪些自我保护措施

暴力事件发生时,人体的本能反应往往会影响后续处理效果。 在遭遇肢体冲突的瞬间,生理系统会进入应激状态,此时能否采取科学应对策略,直接关系到人身安全与后续维权效果。医学研究表明,创伤发生后的前十分钟被称为"黄金处理期",这段时间的决策质量将影响事件走向。

脱离危险区域

暴力冲突现场往往存在持续威胁,迅速脱离接触是首要任务。目击者证词显示,约67%的持续伤害发生在受害者试图理论或僵持阶段。当感知到可能遭受攻击时,应优先选择开放性空间移动,利用地形障碍物阻隔施暴者追击路线。

心理学实验证实,人类在突发暴力事件中容易产生"冻结反应"。此时可通过深呼吸激活副交感神经,用身体侧向移动代替正面冲突。英国国家医疗服务体系建议采用"三点观察法":余光注意攻击者动向,同时扫描周边环境寻找出口,最后确认随身物品是否成为移动障碍。

要害部位防护

当无法立即脱离时,必须建立有效防护体系。法医解剖数据显示,太阳穴、后脑、喉结等部位的损伤致死率高达82%。实战防卫专家建议采用"三角防护姿势":双肘紧贴肋骨,前臂护住面部,双腿保持微屈状态,这种姿势既减少暴露面积,又便于快速移动。

人体工程学研究发现,将身体重心降低10-15厘米可提升稳定性37%。在防护过程中,应避免长时间直视施暴者眼睛,这会刺激对方攻击欲望。日本武道协会的录像分析表明,采取45度侧身站位时,受击打面积减少约40%,且更易观察环境变化。

即时取证策略

暴力事件发生后,证据留存窗口期通常不超过72小时。应立即使用手机拍摄现场环境,重点记录施暴者体貌特征、交通工具等信息。临床心理学发现,创伤记忆的准确度在前三小时最高,此时可用录音功能记录事件细节,包括时间节点、对话内容等关键要素。

监控录像调取存在时间限制,大型商场监控系统通常每72小时覆盖存储。美国法证专家建议采取"三重备份法":将现场照片同步上传云端、发送可信联系人、本地保存。伤痕证据方面,急诊科数据显示,软组织损伤的最佳拍摄时间是伤后2-6小时,此时淤青尚未完全显现,更能反映原始伤情。

医疗处置要点

表面无创的暴力伤害可能存在内出血风险。约翰霍普金斯医院案例库显示,23%的颅脑损伤患者在事发初期意识清醒。应着重检查耳鼻有无透明液体渗出,这是脑脊液外流的典型症状。对于胸腹部击打伤,急诊指南建议观察是否出现"板状腹",即腹部肌肉不自主收缩形成的坚硬触感。

运动医学研究指出,关节肿胀处理存在"20分钟法则":前20分钟冷敷可减少38%的炎症反应,超出此时限则需改用热敷促进循环。值得注意的是,止痛药物可能掩盖真实伤情,芝加哥大学医疗中心建议在完成CT扫描前避免服用强效镇痛剂。

法律程序启动

报警时效直接影响案件定性,我国《公安机关办理伤害案件规定》明确要求,接报后24小时内必须完成伤情初步鉴定。实务操作中,携带现场视频证据报案可使立案成功率提升55%。对于施暴者身份不明的情况,可依据《民事诉讼法》第101条申请诉前证据保全。

伤情鉴定存在医学与法学的双重标准,例如体表擦伤面积达到15平方厘米才构成轻微伤。法律文书制作时,应着重描述伤害行为的连续性,这将影响是否构成"故意伤害罪"的认定。北京律协统计显示,精确记录每次击打部位的案件,量刑平均加重23%。

上一篇:遭遇情感类诈骗时如何避免陷入心理操控 下一篇:遭遇网络盗刷应如何紧急挂失与报警