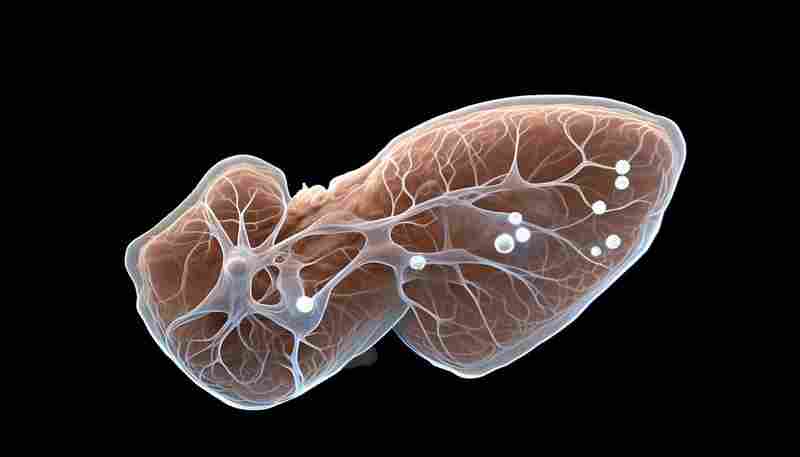

CT检查如何识别肝内胆管结石的特征

肝内胆管结石是一种以胆色素钙盐沉积为主的复杂胆道疾病,其病理特征与胆管狭窄、胆汁淤积及反复感染密切相关。CT检查凭借高分辨率成像和断层扫描优势,能够清晰显示结石的形态、分布及继发性胆管改变,成为临床诊断和术前评估的重要工具。本文将从CT的影像特征出发,系统解析肝内胆管结石的识别要点。

密度特征与形态表现

肝内胆管结石在CT平扫中主要表现为肝实质内单发或多发的高密度影,CT值通常在80~200 HU之间。这种高密度特征与结石中钙盐成分的沉积密切相关,尤其是胆红素钙结石的钙化核心在CT上呈现典型的斑点状或结节状高信号。值得注意的是,部分含钙量较低的结石可能表现为等密度或稍高密度,此时需结合增强扫描观察周围胆管壁强化情况以提高识别准确性。

结石的形态具有多样性,包括类圆形、条索状或簇状分布。当结石沿肝内胆管树呈串珠样排列时,往往提示慢性炎症导致的胆管节段性扩张与狭窄交替存在。CT多平面重组技术(MPR)可清晰显示结石与胆管走行的空间关系,例如左肝管结石常呈“枯枝状”分布,而右肝后叶结石多表现为局限性团块。

胆管继发性改变

结石引起的胆管扩张是CT诊断的重要间接征象。正常情况下,肝内三级胆管直径小于2 mm,当结石导致不完全性梗阻时,近端胆管呈现渐进性扩张。典型的CT表现为扩张胆管呈“平行轨道征”——即相邻门静脉分支与扩张胆管形成双轨状低密度影。值得注意的是,慢性病程中可能同时存在胆管扩张与肝叶萎缩,例如左外叶结石常伴随肝左叶体积缩小及门静脉左支移位。

胆管壁的炎性改变在增强扫描中尤为明显。急性感染期可见胆管壁环形增厚(>3 mm)伴分层强化,延迟期强化持续;而慢性纤维化阶段则表现为胆管壁僵直、管腔不规则狭窄。约15%-30%的病例可发现“中心点征”——即扩张胆管横断面中显示强化的门静脉分支被低密度胆汁环绕,此征象对鉴别寄生虫性钙化灶具有特异性。

鉴别诊断要点

肝实质钙化灶是CT诊断中最易混淆的病变。两者核心区别在于:钙化灶多位于肝包膜下或肝静脉周围,形态呈点状或片状,且不伴胆管扩张;而结石沿Glisson鞘分布,与胆管走行一致。动态增强扫描中,钙化灶周围肝实质灌注正常,而结石所在区域可能因慢性胆管炎出现动脉期一过性强化。

对于不典型病例,需警惕合并胆管癌的可能。恶性病变的CT特征包括:胆管壁偏心性增厚伴延迟强化、远端胆管突然截断以及区域性淋巴结肿大。研究显示,长期结石刺激可使胆管癌发生率增加5-8倍,因此发现胆管壁不规则结节或强化异常时,应建议MRCP或穿刺活检进一步鉴别。

临床应用价值

CT检查在术前评估中具有三维定位优势。通过测量结石与肝门部血管的空间距离,可指导肝段切除术的切缘选择。例如,对于右后叶结石合并肝萎缩的病例,CT血管成像能清晰显示肝右静脉与结石的解剖关系,避免术中血管误伤。CT值测定还可辅助预测结石硬度,为激光碎石参数设置提供参考。

术后随访中,CT能有效监测残余结石和胆管狭窄复发。研究数据显示,CT对>3 mm残余结石的检出敏感度达92%,尤其对于胆肠吻合口周围的结石滞留,其诊断效能显著优于超声检查。但需注意术后早期炎性渗出可能掩盖细小结石,建议术后6周进行基线CT扫描以建立对照。

上一篇:ComicsViewer页面背景色修改教程 下一篇:C语言中如何用选择排序对数组进行升序排列