不同动物的繁殖条件与限制有哪些差异

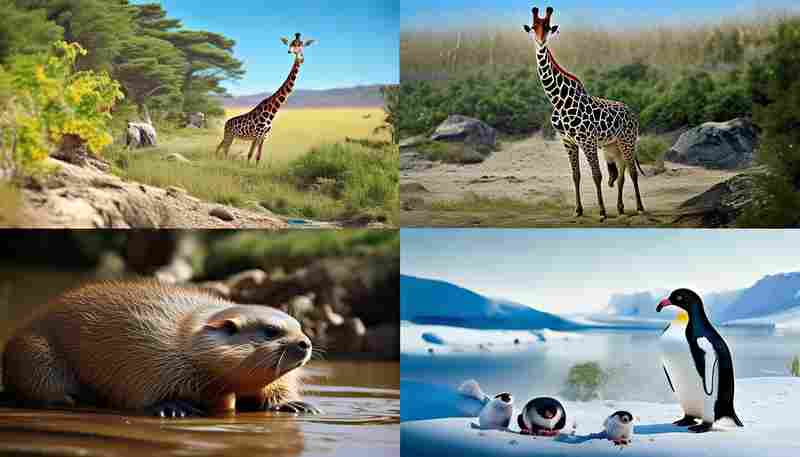

在自然界漫长的演化历程中,动物形成了千姿百态的繁殖策略,这些策略既是生命延续的密码,也是环境选择的结果。从北极苔原到热带雨林,从深海热泉到沙漠绿洲,温度、资源、天敌等生态要素如同看不见的手,塑造着不同物种的生殖特征。有些生物通过爆发式繁殖占据生存先机,有些则以精密的抚育策略换取后代质量,这些差异折射出生命对环境的极致适应。

繁殖策略与环境适应性

在资源分配与生存压力的博弈中,动物发展出迥异的繁殖模式。东北林蛙的胚胎发育速度与环境温度呈显著正相关,伊春、白山、尚志三个种群的选择体温梯度变化,揭示了地理气候对两栖动物繁殖的深刻影响。这种温度敏感性在哺乳动物中同样存在,母猪的卵泡发育速度随季节变化,5-6月的高温加速排卵进程,而寒冷则导致繁殖周期延长。

繁殖策略的差异往往与资源稳定性紧密相关。r-选择物种如蚊鱼,通过短生命周期、高繁殖量应对环境波动,其幼虫在开放水域自生自灭的生存模式,体现了数量优先的生存哲学。而K-选择的大象采用22个月的孕期和长期母系抚育,将能量投入转化为后代的生存优势,这种策略在稳定生态位中更具竞争力。极端环境下的裸鼹鼠甚至打破能量守恒定律,繁殖个体通过改变基因表达延缓衰老,形成寿命与繁殖力同步提升的进化奇观。

生理结构与生殖模式

生物体的生理构造从根本上制约着繁殖方式。鸟类的双重呼吸系统与中空骨骼,使其在飞行消耗与卵生繁殖间取得平衡,气囊结构不仅提升氧气利用率,还为胚胎发育提供稳定温度。哺乳动物则进化出胎盘和乳腺系统,妊娠期间母体通过血液直接输送营养,产后乳汁喂养延续了生理连接的亲密性。

两栖动物的皮肤呼吸特性使其繁殖行为高度依赖水域环境,蛙类体外受精过程中,卵细胞需要在水中完成受精与早期发育,这种限制导致其分布范围难以向干旱地区扩展。而嗜极生物如深海管状蠕虫,利用化学合成细菌在热液喷口高温高压环境中实现无性繁殖,其生殖细胞耐受420℃高温的机制,改写了传统生命理论对繁殖条件的认知。

社会行为与亲本抚育

群体协作模式深刻改变着繁殖效率。绿拟椋鸟的雌性独自承担筑巢、孵卵、育雏全过程,这种单亲抚育策略在资源有限时能减少能量损耗。反观须苇莺,双亲通过分工协作提高后代存活率,雄鸟负责警戒防御,雌鸟专注食物供给,角色分化使种群在竞争激烈的湿地生态中占据优势。

哺乳动物的社会性繁殖展现出更复杂的层级结构。母猪养殖中人工设计的复配与双重配种法,通过精确控制交配时序提升受胎率,这种人为干预将自然选择转化为生产效益。而豹纹守宫饲养者总结的“黄金配对法则”,强调经验丰富的雄性个体与初产雌性的组合,既避免交配伤害又保障基因多样性,反映出人类对爬行动物繁殖行为的深度解码。

气候变化与繁殖节律

全球变暖正在重塑动物的繁殖周期。华丽细尾鹩莺的繁殖季起始时间与夜间低温呈负相关,近三十年气温上升使其产卵期平均提前9.6天,这种物候变化导致雏鸟孵化与昆虫爆发期出现错位。北极熊的海冰栖息地消融迫使母兽延长陆上禁食期,妊娠成功率下降12%,种群繁衍面临严峻挑战。

部分物种展现出惊人的适应韧性。澳大利亚鸸鹋通过调整蛋壳气孔密度应对干旱,胚胎在40℃高温下的存活率提升至67%。某些珊瑚虫甚至演化出温度敏感型配子释放机制,在海水异常升温时启动应急繁殖程序,这种适应性突变为海洋生物存续提供新的进化路径。

上一篇:不同剂型的止痛药(口服、外用)哪种效果更快 下一篇:不同单位对探亲假提前申请时间的规定差异