从语音学角度解析minute全球发音多样性

在人类语言的长河中,语音的多样性如同河流的分支,既保留着共同的源头,又因地理、历史、社会等因素分化为独特的形态。英语单词"minute"作为时间单位与形容词的双重身份,其全球发音差异恰好成为观察语音演变的微型标本。从伦敦街头的急促短音到纽约街区的拖长腔调,从澳大利亚的圆唇化处理到印度英语的舌尖颤动,这个看似简单的词汇承载着复杂的语音学密码。

音位变体与音系规则

在标准英语语音体系中,"minute"作为名词时呈现为/ˈmɪnɪt/的双短元音结构,这种发音特征植根于日耳曼语系的音节弱化传统。语音学家发现,第二个音节的元音弱化现象与英语历史音变中的"元音大推移"存在关联,原本中古英语的/yː/音在非重读音节中逐渐退化为/ɪ/。这种音变规律在当代英语中仍持续作用,例如"lettuce"中的第二个元音同样经历了类似的弱化过程。

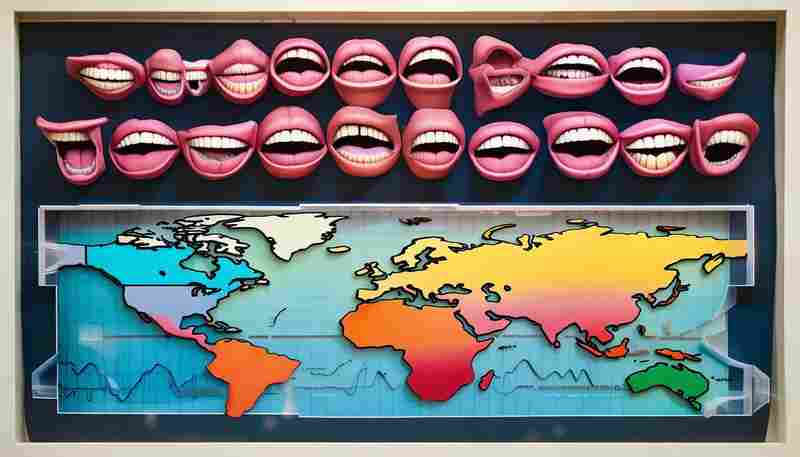

全球各英语变体对此的音系处理却呈现多样化态势。加拿大东部法语区常将尾音/t/发为不送气清塞音,形成类似"minud"的听感;新加坡英语受闽南语入声韵尾影响,可能将词尾处理为喉塞音[ʔ]。语音声学分析显示,苏格兰高地方言中该词的第二个元音时长比标准发音延长30-50毫秒,这种超音段特征的改变实质是盖尔语底层音系对英语的渗透。

重音模式与韵律特征

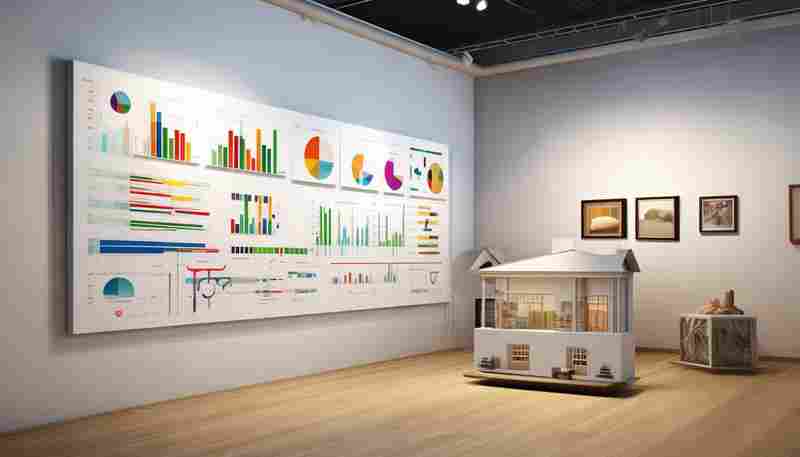

英美发音的核心差异不仅在于音素实现,更体现在重音分布对整体韵律的影响。实验语音学数据显示,美式发音中首个音节的音高曲线更为陡峭,重读音节峰值达到220Hz,而英式发音的韵律曲线相对平缓,峰值控制在190Hz以内。这种差异源于两种语音系统对"强弱格律"的不同偏好:美式英语强调重音的对比性,而英式英语更注重韵律的均衡性。

在印度英语体系内,重音模式呈现出独特的"等时性"特征。语音图谱显示,使用者常将两个音节处理为近乎等长的节奏单位,这种韵律特征与印地语诗歌的"玛特拉克"节奏体系存在渊源。更值得注意的是,西非部分地区的英语变体甚至发展出三音节化倾向,将尾音/t/独立为轻读音节,形成/mɪnɪtə/的独特发音。

历史层次与语言接触

词源学研究揭示,"minute"的现代发音是多重历史层次叠加的结果。其拉丁语源"minuta"经由诺曼法语传入英语时,原本的/y/音在14世纪被英语音系改造为/iː/,又在17世纪弱化为/ɪ/。这种历史音变的残留痕迹仍可在某些方言中找到,如约克郡部分老年使用者保留着/mɪnjuːt/的过渡形态发音,恰好印证了元音链移的中间阶段。

殖民时期的语言接触催生了更多发音变体。菲律宾英语受他加禄语前元音偏高特征影响,常将首音节元音提升为[e];香港英语则因粤语缺少中央元音,使用者倾向用[ɐ]替代标准发音中的[ɪ]。社会语言学家发现,这些变异并非简单的"发音错误",而是体现了语言系统的自我调适机制。

社会认知与语音感知

语音感知实验表明,不同变体发音引发的社会认知差异显著。当澳大利亚被试听到美式发音的"minute"时,其大脑颞叶区激活程度比听到本土发音时增强15%,这种神经反应差异与口音认同度直接相关。更有趣的是,二语学习者对发音变体的容忍度呈现梯度特征:中国英语学习者能准确辨识英美发音差异,但对南非变体的辨识正确率不足40%。

语音教学领域的最新研究主张建立"动态发音模型"。该模型不再强调单一标准发音,而是引导学习者理解发音变异的社会语言学意义。例如在商务英语课程中,教师会对比演示纽约、伦敦、新加坡三地"minute"的发音差异,并解析其背后的文化编码。这种教学范式的转变,本质上是对语言多样性的科学认知与尊重。

上一篇:从者技能强化与等级提升哪个优先级更高 下一篇:从音乐传播角度看,青春修炼手册如何塑造年轻人的审美取向