作息不规律会加重痤疮吗

在快节奏的现代生活中,熬夜、倒班、作息紊乱已成为许多人的常态。这种昼夜颠倒的生活方式不仅侵蚀着健康,更可能通过复杂的生理机制加剧皮肤问题。痤疮作为最常见的慢性炎症性皮肤病,其反复发作的背后,往往隐藏着作息紊乱对皮肤生理功能的系统性破坏。

激素失衡:痤疮的隐形推手

人体内分泌系统遵循昼夜节律,夜间23点至凌晨1点是下丘脑-垂体轴调节激素的关键时段。熬夜会直接干扰这一过程,导致皮质醇、雄激素等激素分泌异常。雄激素水平的升高会刺激皮脂腺细胞增殖,促使皮脂分泌量增加50%-70%,为痤疮丙酸杆菌的繁殖提供温床。

临床研究发现,连续3天睡眠不足6小时的人群,血清脱氢表雄酮(DHEA)水平较规律作息者升高38%。这种激素波动会加剧毛囊漏斗部角化过度,形成微粉刺的基础病理改变。值得注意的是,女性在经前期出现的痤疮加重现象,本质上也是孕酮水平波动诱发的激素失衡。

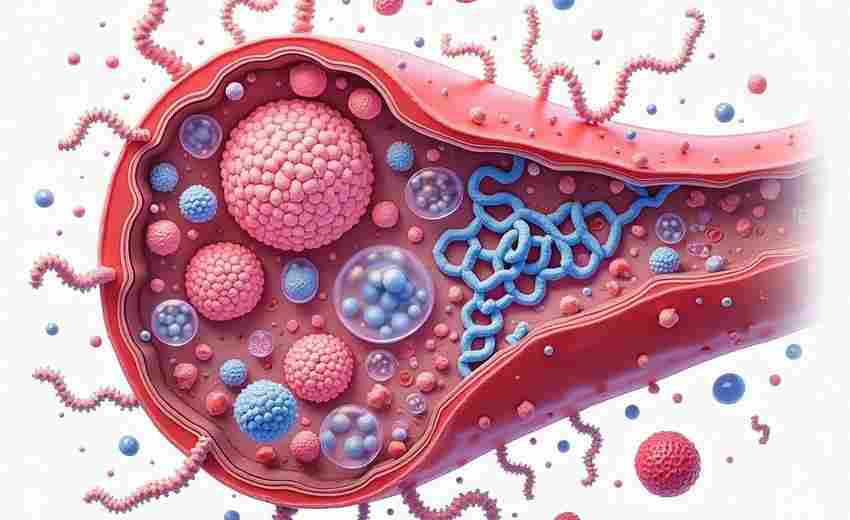

皮脂腺异常:痤疮的燃料库

夜间本是皮脂腺的休整时段,正常睡眠时皮脂分泌速率仅为白天的1/3。当人体处于清醒状态,交感神经持续兴奋会促使立毛肌收缩,加速皮脂腺导管内的脂质排出。熬夜人群的面部皮脂分泌量较规律作息者高2.1倍,且脂肪酸组成发生改变,亚油酸比例下降导致毛囊屏障功能受损。

持续亢奋状态还会改变皮脂的物理性质。通过脂质组学分析发现,熬夜者皮脂中蜡酯含量增加23%,这些高熔点的脂质在毛囊导管内结晶,形成类似"脂栓"的物理屏障。这种改变不仅阻碍皮脂正常排出,更会刺激导管上皮产生IL-1α等促炎因子。

炎症风暴:痤疮的放大器

睡眠剥夺会显著提升促炎因子TNF-α、IL-6的血清浓度。在痤疮病灶局部,这些细胞因子可激活Toll样受体2(TLR2),促使角质形成细胞释放大量抗菌肽。看似防御性的炎症反应,实则破坏毛囊微环境稳态,导致中性粒细胞过度浸润。

动物实验显示,连续7天限制睡眠的小鼠,其皮肤中痤疮丙酸杆菌载量增加4.7倍。这种菌群失衡与NF-κB信号通路的异常激活直接相关,熬夜者的毛囊内环境PH值从5.5升至6.2,为病原微生物创造了理想的增殖条件。

修复受阻:痤疮的慢性化

皮肤上皮干细胞的增殖分化具有明显昼夜节律,夜间修复效率是日间的3倍。褪黑素作为重要的节律调节剂,其分泌高峰出现在凌晨2-4点。熬夜导致褪黑素水平下降61%,直接影响表皮基底细胞的DNA损伤修复能力。

临床观察发现,规律作息人群的痤疮愈合速度较熬夜者快40%。这种差异源于睡眠期间生长激素的脉冲式分泌,该激素能促进成纤维细胞迁移和胶原重塑。持续睡眠不足会使创面愈合相关基因(如MMP-9、TGF-β1)表达紊乱,延长炎症后红斑的消退时间。

昼夜节律基因CLOCK的异常表达已被证实与顽固性痤疮相关。该基因的甲基化水平在熬夜人群中显著降低,导致皮肤屏障相关蛋白(如丝聚蛋白)合成受阻。这种分子层面的改变,使得痤疮皮损更易继发敏感、色沉等并发症。

上一篇:何时需就医咳嗽伴随胸痛的警示信号 下一篇:你如何看待创新类问题的回答框架与案例解析