公共收益分配不透明如何有效维权

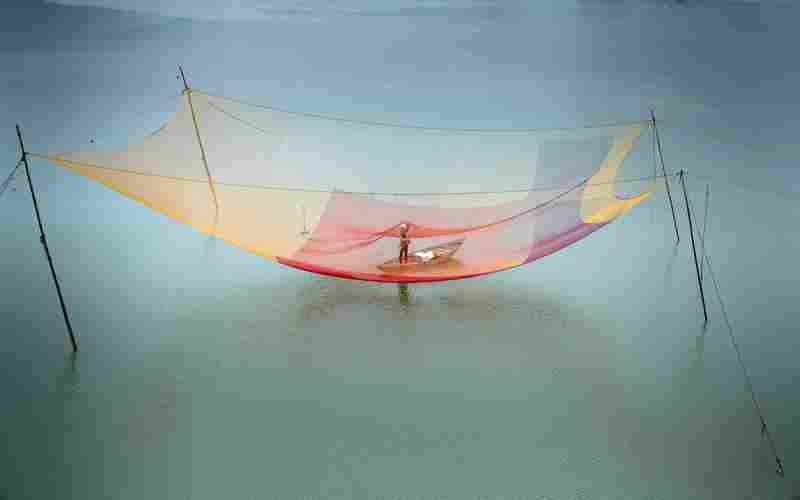

近年来,随着社区治理意识的提升,公共收益的权属问题逐渐成为社会焦点。《民法典》虽明确规定公共收益归全体业主共有,但现实中因分配机制不透明引发的纠纷屡见不鲜。某小区业委会追回413万元公共收益的案例,折射出业主维权意识与制度执行间的鸿沟;而杭州御潮府通过“三个透明”管理法实现百万元收益公开,则为矛盾化解提供了范本。公共收益的每一分钱,都关乎社区公平与法治温度。

法律赋权与制度保障

公共收益的归属与分配问题,本质是法律权利在社区治理中的落地。《民法典》第282条及最高法司法解释明确,电梯广告、停车费等公共收益扣除成本后归全体业主共有,物业或业委会仅具代管权。福建、成都等地近年出台的地方性法规进一步细化,要求公共收益单独设账、定期审计,并将专户管理纳入强制性规范。例如《福建省住宅小区公共收益管理办法》提出“业账社审”机制,由居委会介入财务审核,形成双重监督。

但法律执行仍面临现实阻力。部分物业公司通过“阴阳合同”虚增成本,或将收益包装为“物业服务费”规避分配。广州某小区物业与广告商签订两份合同,仅将其中一份纳入公共收益,最终被法院认定为欺诈行为。此类案例表明,法律赋权需与审计监管、合同备案等配套措施结合,方能堵住制度漏洞。

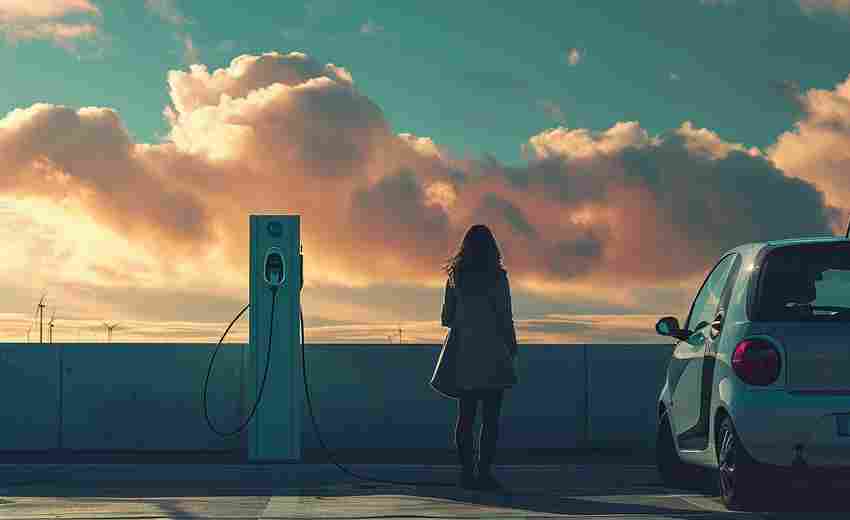

组织建设与业委会职能

业委会作为业主权益的法定代表,其履职能力直接影响维权成效。杭州御潮府业委会成立后,通过修订财务制度、建立停车收费方案,实现年度公共收益超百万元,并用于补充维修基金及社区改造。这种“人选透明、决策透明、服务透明”的模式,证明专业化业委会可有效制衡物业权力。

实践中业委会常陷入“无权监督”困境。江苏某小区业委会发现物业十年未公示账目,却因缺乏审计权限无法取证,最终依靠法院调查令才追回137万元。专家指出,业委会的监督权需从三方面强化:一是赋予其独立财务审计权,二是建立与物业的KPI考核挂钩机制,三是通过线上投票降低业主共同决策成本。上海某社区开发的“云业主大会”系统,使维修基金使用表决效率提升60%。

多元投诉与司法救济

当协商机制失效时,分层式投诉体系成为关键手段。针对物业拒公开账目,可向住建部门举报其违反《物业管理条例》;若涉及偷税漏税,12366税务热线是有效渠道;而消防通道被占等安全隐患,则可通过96119向消防部门施压。北京某业主通过连续拨打12345市民热线,促使街道办介入协调,最终迫使物业公示五年收支明细。

司法途径虽具强制力,但存在举证门槛。最高法案例显示,单个业主起诉常因“主体不适格”被驳回,业委会或过半数业主联名方能突破程序障碍。深圳某小区42%业主联署后,法院依据《建筑物区分所有权司法解释》第13条,判决物业提供全部广告合同及银行流水。这种“集体诉讼+司法审计”的模式,为重大侵权案件提供了破局思路。

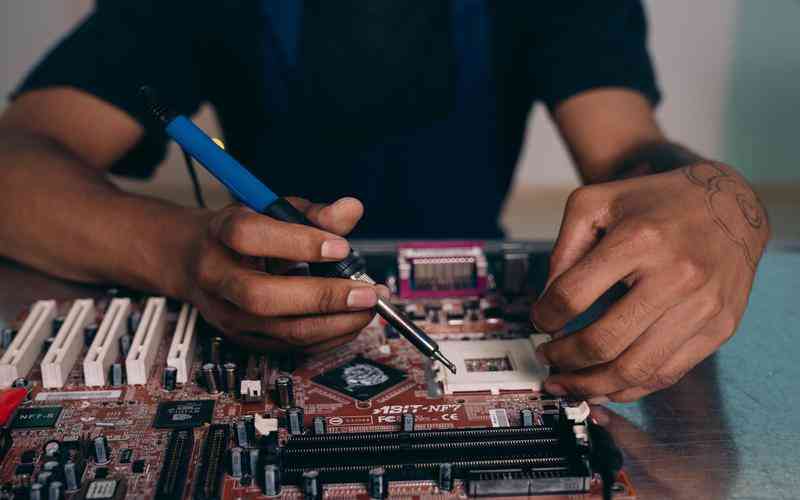

技术赋能与透明机制

数字化工具正在重构公共收益管理模式。杭州市要求所有小区将收益明细录入智慧物业平台,业主可实时查询每笔资金流向。这种“搭台、数据留痕”的机制,使传统张贴公示转变为动态监管。成都某小区运用区块链技术存储停车费数据,每笔交易均生成不可篡改的时间戳,在诉讼中成为关键证据。

透明化需贯穿收益全周期。南京部分社区推行“听证式预算”,物业须在动用收益前召开听证会,通过VR设备向业主展示维修项目细节。而福州某小区将快递柜租金、场地租赁等合同扫描上传至业主APP,任何业主均可发起“合同异议权”,这种“前置公开”机制使纠纷率下降78%。技术与制度的双重革新,正推动社区治理从黑箱走向阳光。

上一篇:公共场所轮椅丢失应如何处理 下一篇:公厕男女标识为何常用乾坤二字区分