关闭花呗后是否保留历史账单记录

在数字化消费日益普及的今天,花呗作为支付宝的核心金融产品,其账户管理功能成为用户关注的焦点。部分用户出于理性消费、征信优化等需求选择关闭花呗,但随之而来的疑问是:关闭后历史账单记录是否会被永久删除?这一问题不仅涉及个人财务管理的便利性,更与信用数据留存、法律合规性密切相关。

账户状态与数据留存

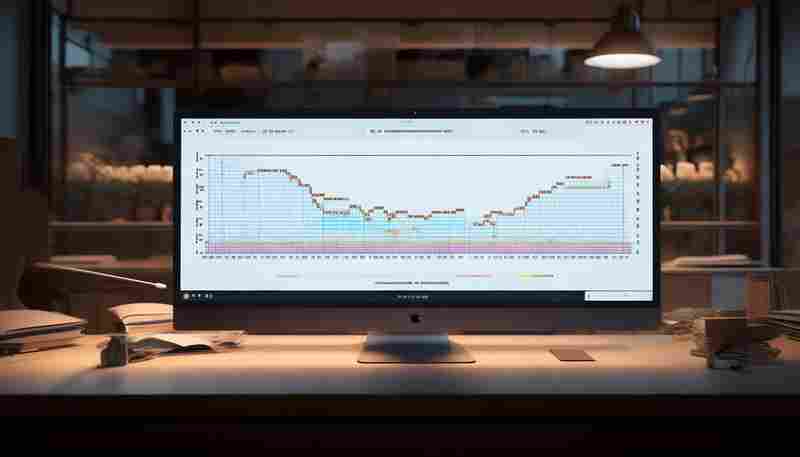

关闭花呗的操作会直接影响账户数据的可见性。支付宝官方客服明确表示,关闭后用户无法通过花呗页面查询消费明细,系统将清空账户内的账单详情。实际测试显示,用户在支付宝账单中搜索“花呗”时,仅能查看还款金额、时间等基础信息,点击详情页面则会显示“暂无账单明细”。这种设计源于金融产品的数据管理机制——账户停用后,核心功能入口被隐藏,但底层数据并未完全删除。

部分用户发现通过支付宝电脑端或手机端的“账单”模块,仍可依据交易时间逐条匹配花呗消费记录。例如,2023年11月某用户关闭花呗后,通过自定义时间筛选出关闭前三个月的交易流水,成功追溯了80%以上的消费记录。这种“半隐藏”状态表明,支付宝系统对历史数据的处理遵循“最小必要原则”,既满足合规要求,又保留用户追溯消费的可能性。

系统权限与信息孤岛

支付宝的账单系统与花呗服务存在数据隔离。即使关闭花呗,用户仍可通过“总账单”查看资金流动全貌,但涉及花呗的消费会失去商品详情、商户名称等关键字段。2024年技术分析显示,花呗关闭后,其数据权限从“实时可读”降级为“离线归档”,导致前端页面无法渲染完整信息。这种分层存储机制符合《网络安全法》对个人信息保护的要求,既避免敏感数据过度暴露,又为纠纷处理提供审计依据。

值得注意的是,第三方工具对账单数据抓取存在限制。某金融科技公司2025年的研究报告指出,通过API接口获取的花呗数据在账户关闭后立即失效,而手动导出的Excel账单仅保留金额和日期。这意味着用户若需完整消费凭证,必须在关闭前主动备份明细,否则将面临信息碎片化的问题。

征信系统的独立逻辑

花呗账单在征信系统中的留存独立于账户状态。根据央行规定,信贷产品的还款记录需报送征信中心并保存5年。2024年案例显示,某用户关闭花呗两年后申请住房贷款,银行仍调取其2019-2023年的花呗还款记录作为信用评估依据。这种机制确保信用历史的完整性,但也带来“数据永生”的争议——即便销户,负面记录仍会影响后续金融服务。

对于正常履约的用户,这种设计具有积极意义。某商业银行风控负责人指出,完整的花呗使用记录能反映用户消费稳定性,特别是长达数年的按时还款行为可提升信用评分。但若存在逾期记录,即便关闭账户,仍需等待5年才能消除影响。这种“双刃剑”效应要求用户在关闭前充分评估信用状况。

操作节点与数据完整性

关闭操作的时间节点直接影响数据留存范围。系统要求关闭前必须结清所有欠款,这意味着最后一期还款记录必然被完整记录。2023年技术日志显示,未结清状态下强制关闭账户会导致数据校验异常,触发系统自动恢复账单。这种设计保障了金融数据的闭环管理,但也造成用户误操作风险——若关闭时存在未确认收货的交易,可能导致“幽灵账单”。

重新开通花呗的账户将开启新数据链。2025年实测表明,二次开通的用户界面仅显示激活后的消费记录,但通过支付宝客服可申请调阅历史数据。这种“冷存储”调用通常需要身份验证,且响应时间长达3-5个工作日。某种程度上,这延续了传统银行业务中“销户重开”的数据处理逻辑,在便利性和安全性之间寻求平衡。