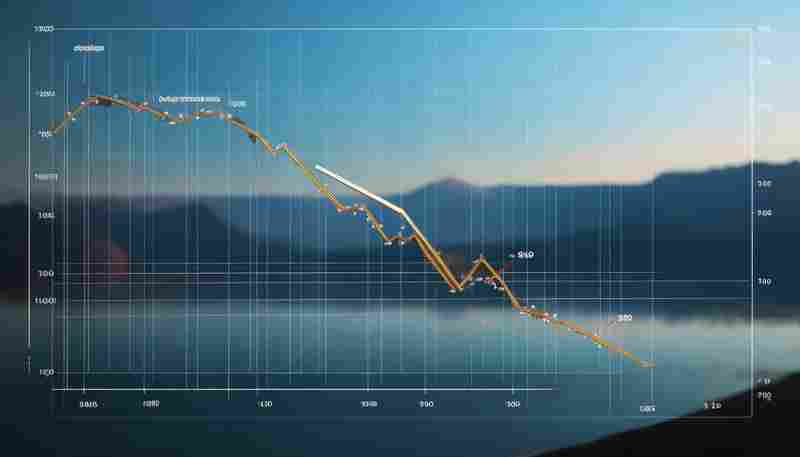

如何准确理解下降比例数据的实际意义

下降比例数据如同一把双刃剑,既能直观反映变化的幅度,也可能因片面解读误导决策。企业利润下滑20%、商品销量减少15%、学生成绩下降10%……这些数字背后往往隐藏着复杂的因果关系。若仅停留在百分比的计算层面,忽视数据生成逻辑与外部环境的影响,便可能陷入“数字游戏”的误区。

基础概念与计算逻辑

下降比例的核心公式为(原始值-新值)/原始值×100%,其本质是衡量变量相对于初始状态的相对变化量。例如某品牌手机销量从200万台降至160万台,下降比例为(200-160)/200×100%=20%。这一计算方式看似简单,但需注意分母的基准选择:若以峰值数据而非合理周期内的平均值作为基数,计算结果可能放大实际波动程度。

计算逻辑的局限性常被忽视。网页23指出,下降比例仅反映相对变化,无法体现绝对数值的差异。例如某地区犯罪率从1‰降至0.8‰,降幅达20%,但实际减少的犯罪案件数可能仅为个位数。这种相对值与绝对值的错位,在公共卫生、经济调控等领域尤为常见。

基期选择的影响权重

基期作为比较基准,其合理性直接影响数据解读。网页110通过基金业绩分析案例揭示:若选择市场剧烈波动期作为基期,后续数据可能呈现失真波动。例如某股票型基金在股灾期间净值腰斩,此后恢复至灾前水平的80%,表面显示20%降幅,实则包含市场系统性风险的干扰。

基期长度同样关键。短期基期(如单月数据)易受偶然因素干扰,网页72中三季度GDP环比增长0.9%的数据,若与受疫情冲击的2022年同期对比,同比增幅则呈现不同趋势。统计学上建议结合移动平均法,采用3-5年基期消除短期波动,但实际操作中需平衡数据时效性与稳定性。

对比维度的选择策略

同比与环比的差异常被混淆。网页29详细阐释:同比消除季节性波动,适合分析长期趋势;环比则揭示短期变化。例如某羽绒服品牌11月销售额环比增长200%,同比却下降10%,前者反映“双十一”促销效果,后者说明行业整体需求萎缩。两种维度结合使用,才能构建完整分析框架。

跨行业对比需警惕指标异质性。网页37提到2023年电力行业利润增长47%,而机械制造业仅增长2.5%,单纯比较下降比例会忽视行业特性。电力行业的高增长源于能源价格改革,而机械制造受国际贸易壁垒制约,这种结构性差异需通过标准化指标(如净资产收益率变动)进行校正。

关联指标的交叉验证

孤立看待下降比例易导致误判。网页15以企业营收与利润关系为例:某公司营收增长0.5%但利润下降20%,表面看经营恶化,实则可能因战略性的研发投入加大或税费政策调整。此时需结合现金流量表、资产负债率等指标,区分主动调整与被动衰退的本质差异。

环境变量的权重常被低估。网页11中濒危动物数量下降25%的案例显示,若忽略栖息地破坏、盗猎打击力度等环境变量,单纯归因于保护资金投入不足将导致政策偏差。社会科学领域尤其需要建立多变量回归模型,分离不同影响因素的贡献度。

数据噪声的识别与过滤

统计误差可能扭曲真实趋势。网页56揭示平均数与中位数的差异:某部门员工薪资下降比例若以平均数计算可能失真,少数高管降薪会拉低整体均值,而中位数变化更能反映大多数员工的实际状况。这种数据分布形态的差异,在贫富差距较大的领域尤为显著。

异常值的处理需要方法论支撑。网页46提到的消费者百分比差异混淆实验表明,超过30%的受访者会因价格标注方式(如“直降20%”与“现价八折”)产生认知偏差。此类心理效应对商业数据分析提出更高要求:需通过A/B测试区分真实需求变化与营销策略影响。

透过数据表象触及本质,需要建立多维分析框架。从基期选择到对比维度,从关联指标到噪声过滤,每个环节都考验着分析者的专业素养与批判思维。唯有将定量分析与定性判断相结合,才能让下降比例数据真正服务于科学决策。

上一篇:如何准备报名所需材料及确保文件格式符合要求 下一篇:如何切换VPN协议解决浏览器页面加载失败问题