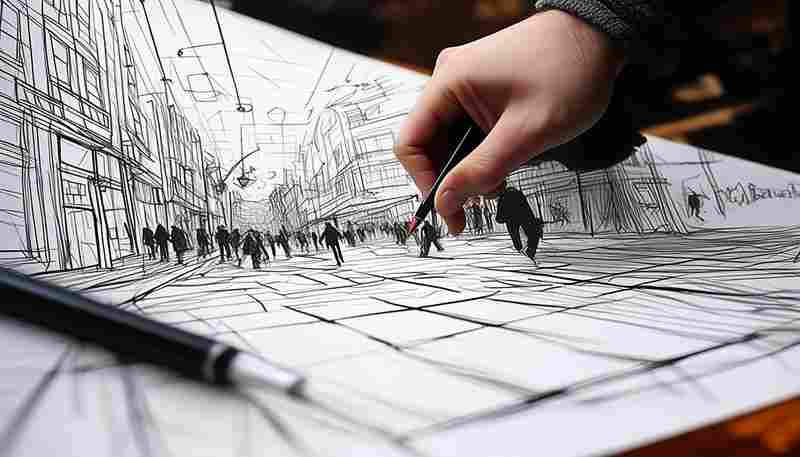

如何通过动态捕捉和透视技巧增强速写表现力

速写是艺术家对现实世界的瞬间凝固,动态捕捉与透视法则则是赋予其生命力的核心密码。从德加笔下舞者飞扬的裙摆到柯布西耶勾勒的未来城市,线条的流动性与空间逻辑共同构建了视觉叙事的多维可能。在当代数字绘画与手绘并行的艺术语境中,掌握这两种技法不仅能突破平面束缚,更能激活观者的感官记忆,使二维纸面迸发出四维时空的张力。

动态捕捉的核心密钥

观察方法的革新是捕捉动态的第一步。传统速写常陷入局部细节的泥沼,而动态速写需要建立"整体—局部—整体"的循环观察系统。德国表现主义画家凯尔希纳在街头速写时,会先用眼角余光锁定人物运动趋势,待主体离开视域后才补全细节,这种延迟记录法迫使大脑提炼动态本质。现代认知科学研究证实,人类视觉系统处理动态影像的速度比静态快23%,这为捕捉运动轨迹提供了生理基础。

线条的呼吸感决定动态表现的成败。中国画家叶浅予在戏曲人物速写中独创的"游丝描",通过控制手腕悬停高度制造线条的虚实变化。当描绘急速旋转的京剧枪花时,他会突然甩动手腕形成放射性飞白,这种物理性动作产生的偶然性痕迹,恰如其分地传递了动态的不可预测性。数字艺术家则借助压力感应笔刷,设置0.3秒的笔触延迟来模拟运动惯性,使电子线条保有手绘的温度。

透视法则的创造性解构

基础透视不应成为创作枷锁。达芬奇在《维特鲁威人》中展示的极致人体比例,实则是多重透视系统的叠加产物。当代建筑速写大师詹姆斯·格尼常故意打破灭点规律,用弯曲的地平线暗示城市空间的压迫感。这种有节制的变形既保持视觉合理,又注入主观情绪,验证了格式塔心理学关于"完形补足"的理论——人脑会自动修正60%以内的透视偏差。

空间层次的戏剧化处理能强化画面张力。敦煌壁画中的飞天形象通过服饰飘带的层叠交错,在二维平面构建出螺旋上升的运动轨迹。日本浮世绘画师葛饰北斋在《神奈川冲浪里》运用前缩透视法,将浪尖处理成利爪般的形态直扑观者,这种夸张的前景压迫与远景的平静形成生死时速的对比。现代概念设计师在此基础上发展出"鱼眼透视网格",允许在A3纸面呈现180度视野的战场全景。

技法融合的实战策略

动态轨迹与透视轴线存在天然的数理关联。文艺复兴时期,阿尔贝蒂提出的"视觉金字塔"理论早已揭示:人体运动轨迹本质是空间向量在时间维度的展开。在描绘篮球运动员扣篮瞬间时,可将身体分解为7个关键球体关节,沿着抛物线轨迹分布,再以透视缩短法则调整各球体比例。这种几何化拆解方法,使法国插画师莫比乌斯得以在科幻场景中创造违反重力却合乎视觉逻辑的漂浮人物。

工具创新推动表现边界拓展。十九世纪印象派画家开始使用新发明的管装颜料进行外光写生,马奈用宽扁头鬃毛刷捕捉赛马场的尘雾动态。而今,Procreate软件的透视辅助功能与Apple Pencil的倾斜压感,让艺术家能同时操控三种灭点系统和笔触动力学参数。值得关注的是,东京艺术大学2023年的实验表明,混合使用6B铅笔与数位板进行交替速写,能提升34%的空间想象力。

跨维度的创作启示

生物学运动规律为艺术注入科学精确性。动物画家罗伯特·贝特勒曾跟踪拍摄猎豹捕食的3000帧影像,发现其脊柱弯曲幅度可达57度,这个数据转化到速写中,表现为夸张的S形脊椎线与强烈透视缩短的四肢。将这种生物力学分析融入创作,使动态速写既具爆发力又符合解剖真实。NASA宇航员训练用的零重力素描课程,则要求画家在想象三维自由落体时,同时处理八个方向的透视关系。

建筑制图法则反向赋能动态表现。扎哈·哈迪德建筑事务所在方案推敲阶段,坚持用鸟瞰透视与行人视点交替速写,这种多维视角训练塑造了其作品的流体特性。参数化设计师将运动捕捉数据转化为NURBS曲线,生成既符合结构力学又充满生命律动的建筑形态。这种跨界融合印证了数学家曼德博的观点:"自然界的运动本质上是分形几何在时空中的迭代演绎。

上一篇:如何通过加强隐私保护减少骚扰电话频率 下一篇:如何通过动态止损单保护阿里巴巴股票收益