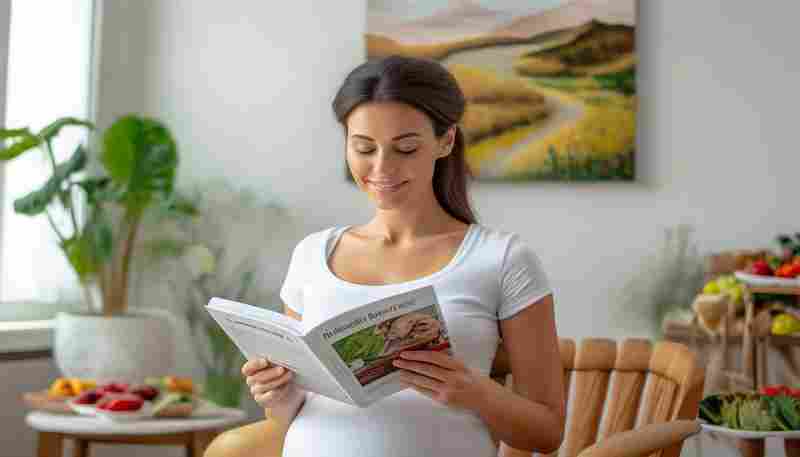

妊娠期肝损伤如何预防并发症

妊娠期肝损伤是孕期特有的病理状态,其病因复杂,涉及病毒性肝炎、肝内胆汁淤积症、药物性肝损伤等多种因素。若未能及时干预,可能引发早产、产后出血、胎儿窘迫甚至死胎等严重后果。科学预防并发症需从病因识别、动态监测、生活方式调整等多维度切入,形成贯穿孕期的综合管理策略。

早期病因筛查与干预

妊娠期肝损伤的病因筛查是预防并发症的第一道防线。病毒性肝炎尤其是乙型肝炎病毒(HBV)感染是我国孕妇肝损伤的首要病因,母婴垂直传播风险高达60%-70%。建议孕前即开展HBV血清学检测,携带者应在妊娠24-28周启动抗病毒治疗,选用替诺福韦等妊娠安全药物,可降低新生儿感染率至1%以下。对于戊型肝炎等急性病毒性肝炎,需警惕妊娠期重症化倾向,早期隔离治疗可减少肝功能衰竭风险。

肝内胆汁淤积症(ICP)作为第二大诱因,其典型症状为孕晚期无皮疹瘙痒,空腹血清总胆汁酸水平≥10μmol/L具有诊断价值。最新指南强调,当胆汁酸≥40μmol/L时胎儿死亡风险显著升高,需结合胎心监护及生物物理评分动态评估胎儿状况。对存在LCHAD基因突变家族史者,建议孕前基因检测以识别妊娠期急性脂肪肝高危人群。

药物合理使用与监测

药物性肝损伤在孕期的发生率较普通人群升高6倍,营养补充剂、抗甲状腺药物及抗生素是主要诱因。研究显示,26.8%的孕期肝损伤病例与过量补充维生素相关,特别是复合维生素与DHA联合使用可能加重代谢负担。临床建议:所有药物使用需严格遵循“必要性和最小化”原则,出现转氨酶异常时优先停用非必需药物,改用单方制剂替代复方制剂。

对于必须使用的肝毒性药物(如抗癫痫药),建议每2周监测肝功能,ALT超过正常值2倍需启动保肝治疗。熊去氧胆酸(UDCA)作为ICP首选药物,虽不能降低胎儿并发症,但能改善瘙痒症状并降低胆汁酸水平,用药期间需每周检测胆汁酸动态变化。值得注意的是,31.5%的药物性肝损伤存在剂量依赖性,严格遵医嘱调整剂量可避免72%的中重度肝损。

营养支持与代谢管理

孕期营养结构直接影响肝脏代谢负荷。高蛋白饮食(每日100-120g)可提供肝细胞修复原料,但过量摄入(>150g/日)可能诱发氨代谢紊乱。建议采用“三低一高”饮食模式:低脂(每日油脂<25g)、低盐(钠摄入<6g)、低碳水(精制糖占比<10%),高膳食纤维(每日30g)。临床数据显示,此类饮食干预可使转氨酶复常时间缩短5.3天。

对于存在胰岛素抵抗的孕妇,血糖波动可加重肝细胞脂肪变性。建议餐后2小时血糖控制在6.7mmol/L以下,通过分餐制(每日5-6餐)和低GI食物选择维持血糖稳态。补充水飞蓟素(每日420mg)联合维生素E(400IU/日)可改善肝细胞膜稳定性,研究证实该方案使中重度肝损发生率下降41%。

动态监测与适时干预

建立分级监测体系是预防严重并发症的关键。ICP孕妇需每周检测胆汁酸水平,当数值≥100μmol/L时,ACOG建议在36周终止妊娠;而<100μmol/L者可延至39周。对于急性脂肪肝,凝血酶原活动度(PTA)<40%合并总胆红素>171μmol/L是启动人工肝治疗的指征,多学科团队(MDT)模式下母婴死亡率可从54%降至17%。

胎心监护方案需个体化调整。常规ICP病例每日至少1次胎心监测,而胆汁酸≥40μmol/L者需增加至每日3次,配合超声多普勒脐动脉血流监测。研究显示,联合生物物理评分(BPP)和胎儿大脑中动脉血流监测,可使死胎预测准确率提升至89%。

生活方式与心理调适

昼夜节律紊乱可加重肝脏代谢压力。建议建立“早七晚十”作息制度,午间30分钟浅睡眠可使转氨酶复常率提高23%。适度运动(如每日6000步步行)能促进肝血流量增加18%,但需避免下午16-18点的运动高峰期以防加重肝脏氧化应激。

心理干预对肝损伤恢复具有协同作用。焦虑情绪可使胆汁酸分泌增加29%,正念冥想训练(每日20分钟)联合音乐疗法可使瘙痒症状缓解率提升37%。建立孕妇互助小组进行经验分享,能降低42%的过度医疗行为发生率。

上一篇:如新睡眠面膜需要敷过夜吗如何避免营养过剩 下一篇:姓名修改后需要更新哪些证件信息