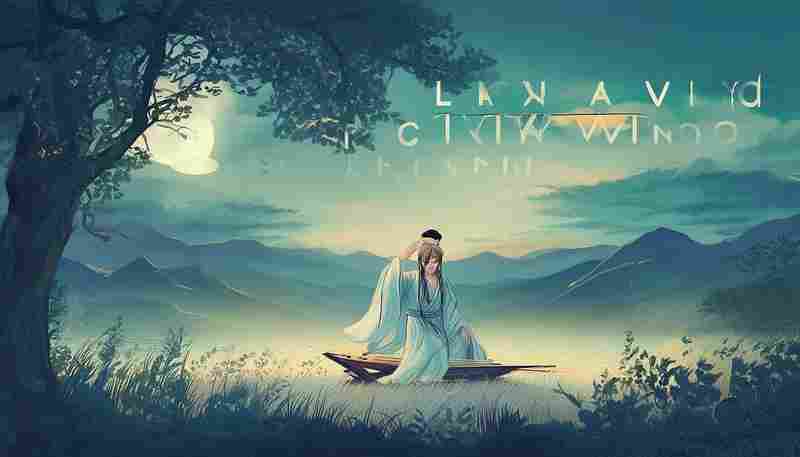

弦子的早期成名曲醉清风对华语乐坛有何影响

2004年,一首名为《醉清风》的歌曲悄然席卷网络,清冷的旋律与诗意的歌词在无数MP3和彩铃中循环播放。这首由弦子演唱的作品不仅成为“80、90后”的集体记忆,更以独特姿态叩开了华语乐坛网络音乐时代的大门。它的出现恰逢数字技术革新与传统唱片工业碰撞的节点,既承载了早期互联网音乐的草根基因,又以艺术性为后续创作树立标杆,成为一代人青春符号的也为行业转型提供了关键性样本。

网络音乐生态的催化效应

《醉清风》诞生于2004年,正值中国互联网普及初期。彼时,《老鼠爱大米》《两只蝴蝶》等作品凭借简单旋律和直白歌词迅速占领市场,而《醉清风》以更具文学性的歌词与婉转唱腔脱颖而出。歌词中“月色正朦胧,与清风把酒相送”的古典意象与“醉后缠绵你曾记得,乱了分寸的心动”的现代情感交织,打破了网络歌曲“土味”的刻板印象。这种差异化路径证明:网络传播并非只能承载快餐文化,优质作品同样能在草根土壤中生长。

数据佐证其传播广度:在没有商业宣发的情况下,《醉清风》通过论坛、博客和早期音乐网站自发扩散,成为百度MP3搜索榜长期霸榜作品。这种“零成本爆红”现象刺激了更多独立音乐人投身网络创作,间接催生了后续《求佛》《秋天不回来》等作品的涌现。值得注意的是,其成功并未依赖传统唱片公司的资源,而是依托新兴技术平台,这为华语音乐产业去中心化转型提供了实践案例。

音乐审美的跨界融合实验

从音乐形态看,《醉清风》尝试将国风元素与流行情歌嫁接。前奏的古筝泛音与电子合成器音效形成对话,弦子的嗓音在气声与真声间游走,既保留民谣的叙事感,又融入R&B的转音技巧。这种混搭风格在当时被视为冒险,却意外契合年轻受众对“新鲜感”的需求。乐评人青烟岭指出,歌曲构建的“半古风”语境为后来《青花瓷》《卷珠帘》等作品的国风浪潮埋下伏笔。

歌词创作同样体现跨界思维。薛永嘉填写的词作既有“风花雪月颜容”的古典修辞,又包含“曲终人散谁无过错,我看破”的现代解构,这种矛盾张力恰好映射了城市化进程中青年的情感焦虑。台湾音乐人陈子鸿评价其“在商业与艺术间找到了微妙平衡”,这种平衡后来成为许多影视OST的创作模板,例如《三生三世十里桃花》主题曲便延续了类似美学逻辑。

歌手生涯的跳板价值

对弦子个人而言,《醉清风》不仅是成名作,更是职业转折点。该曲让她获得台湾金牌制作人陈子鸿的关注,进而签约喜欢音乐,成为首批从网络走向主流唱片工业的歌手之一。2006年发行的首张专辑《弦子》中,《不得不爱》《沿海地带》等作品延续了《醉清风》的抒情路线,但制作更精良、风格更多元,其中与潘玮柏合作的《不得不爱》成为现象级对唱金曲,奠定其“情歌女神”地位。

更深远的影响在于行业认知重塑。传统唱片公司开始重视网络热度与市场反馈的关联性,弦子的案例证明:互联网不仅是宣传渠道,更是发掘新人的重要场域。2007年,她凭借首张专辑提名第18届台湾金曲奖最佳新人,成为内地首位获此提名的歌手,标志着主流奖项对网络出身歌手的认可。这种认可具有象征意义,为后续徐良、汪苏泷等“网络系”音乐人进入行业铺平道路。

社会文化的情感投射载体

《醉清风》的流行折射出特定时代的情感结构。千禧年初,伴随城市化加速,年轻群体面临身份认同与情感疏离的双重困境。歌词中“蝴蝶去向无影踪,举杯消愁意正浓”的漂泊感,与“犹如飞蛾扑火那么冲动”的执著形成强烈对比,精准捕捉到都市青年的精神症候。这种集体情绪通过歌曲找到宣泄出口,使得《醉清风》超越音乐本身,成为一代人的情感年鉴。

性别视角的解读亦值得关注。弦子以女性身份诠释“醉后缠绵”的大胆与“曲终人散”的清醒,打破了传统情歌中女性被动等待的刻板形象。学者在分析华语流行音乐女性表达时,常将此类作品视为“后女性主义”萌芽的标志——既不回避欲望,又保持主体性。这种表达在后续《易燃易爆炸》《阿刁》等作品中得到更极致展现,但《醉清风》无疑是最早的探索者之一。

上一篇:弦子与朱军的合作曲目有哪些风格 下一篇:弯头出厂前需进行哪些关键质量检测项目