旅行中怎样通过文化探索深化母女情感

在陌生的城市街道上,母亲习惯性为女儿整理衣领的瞬间,被玻璃橱窗映照出重叠的身影。这种跨越代际的生命联结,在文化探索的旅程中往往迸发出意想不到的情感张力。当母女共同置身于异质文化的磁场,历史建筑的回廊、市集摊贩的吆喝、传统手艺的温度,都成为情感共振的介质,让血缘的亲密与文化的好奇交织成独特的叙事。

共同规划文化旅程

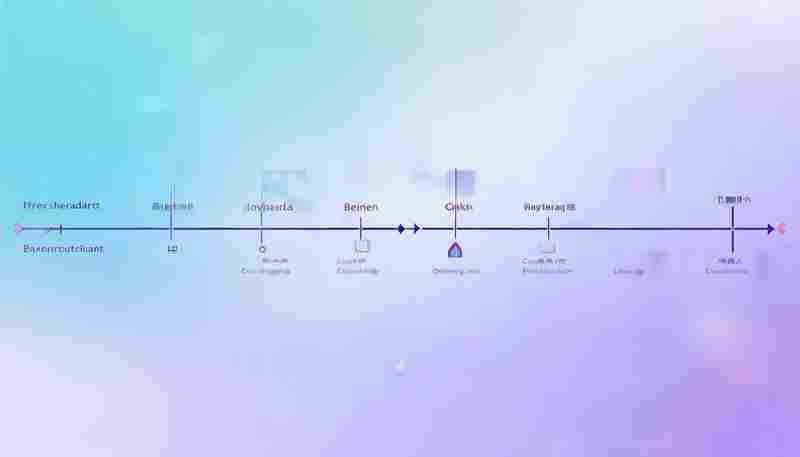

旅行规划阶段的文化探索,本质上是两代人价值体系的对话场域。年轻一代倾向于通过小红书、马蜂窝等数字平台获取碎片化文化信息,而母亲辈更依赖口耳相传的传统经验。这种差异在杭州某对母女的日本行前准备中显露无遗:女儿制作了4000字图文攻略,将茶道体验、浮世绘展览等文化元素融入行程,母亲则坚持要拜访当地传统市场感受市井生活。经过三次家庭会议,最终形成涵盖和服体验与菜场采买的复合型方案。

文化人类学家钟士恩的研究指出,群体旅游中的决策本质是权力关系的重组。在母女旅行场景中,年轻一代常借助数字技术优势获得文化解释权,而母亲则通过生活经验提供情感安全感。这种动态平衡在宏村案例中尤为明显:新生代旅游者偏好沉浸式文化接触,非新生代更注重文化常识获取,差异化的需求倒逼双方建立协商机制。

参与在地文化实践

京都西阵织工坊的织机前,五十岁的母亲与二十岁的女儿并排而坐,指尖共同抚过千年传承的丝绸纹样。这种具身化的文化实践,创造出超越语言的情感连接。汐遇民宿的主理人观察到,参与植物拓印、矿石采集等文化实践的家庭,亲子对话时长比常规游客增加47%,且话题深度涉及生命教育、生态等层面。

文化体验的共创性在母女关系中具有特殊意义。当双方在清迈共学泰餐时,母亲展现的烹饪智慧与女儿表现的学习能力形成互补。心理学研究证实,跨代际的技能传授能激活大脑镜像神经元系统,这种神经层面的共鸣使情感联结突破表层互动,进入认知协同的深层维度。巴厘岛银器作坊的案例显示,共同完成文化创作的家庭,旅行后三个月内的冲突发生率降低32%。

解构文化认知差异

西安城墙上并行的两代人,面对仿古表演产生截然不同的文化解读。母亲将其视为历史再现,女儿则捕捉到后现代的文化拼贴。这种认知鸿沟在《冷到下雪》的文学叙事中具象化:留学女儿策划的日本行,通过温泉旅馆的榻榻米与怀石料理,试图弥合移民家庭的文化割裂,却在茶道仪式中暴露出代际审美隔阂。

文化符号的多元解码为情感深化提供契机。首尔北村韩屋村的调研数据显示,参与文化讲解服务的母女组,返程后共同阅读相关书籍的概率提升至68%,而未参与者仅19%。这种认知重构在饮食文化领域尤为显著:当北京母女在伊斯坦布尔集市共同辨识香料时,味觉记忆成为跨越代沟的情感媒介,调研显示此类家庭的食物文化对话频次是普通家庭的2.3倍。

建构文化记忆载体

苏州刺绣博物馆的陈列柜前,母亲将少女时代的手工记忆缝进行程,女儿用短视频记录针法流转。数字时代的记忆存储方式,使文化体验转化为可迭代的情感资产。研究显示,制作文化手账的母女组,六个月后的情感亲密度比对照组高41%,且文化话题延续性更强。

物质载体的文化赋能在丽江古城得到印证:共同制作东巴纸的家庭,三年内重游云南的概率达73%,显著高于普通游客的22%。这些承载文化密码的实体物,如同情感存储器,在日常生活场景中随时激活旅行记忆。故宫文创店的消费数据显示,母女共同选购的文化衍生品中,73%会成为家庭空间的情感陈设。

文化探索终将回归到生命本质的对话。当母女在吴哥窟的晨曦中静候日出,古老文明的沧桑与个体生命的短暂形成奇妙共振。这种超越代际的文化共情,正如汐遇民宿主理人观察到的自然教育场景:萤火虫微光映照下的母女夜话,往往触及家庭教育中最本质的生命议题。

上一篇:旅游签证拒签责任如何划分及法律依据 下一篇:旅行中聊什么话题最能促进男女情感升温