无框线设计与内部框线设计分别适用于哪些网页场景

在网页设计的视觉语言中,边框的存在与否如同绘画中的留白与笔触,直接影响着信息的传递效率和美学表达。极简主义浪潮下,无框线设计逐渐成为现代网页的主流选择,而内部框线设计在特定场景中依然占据不可替代的地位。这两种设计语言并非对立关系,而是如同光影的两面,在不同内容形态与用户需求中寻找着动态平衡。

视觉风格与品牌调性

无框线设计天生具备轻盈通透的视觉特质,在强调呼吸感的场景中表现卓越。企业官网、艺术机构网站常采用这种设计,如某高端家具品牌官网通过渐变背景与模块间距构建空间层次,将产品置于无边界画布中,用户视线自然聚焦于材质细节与光影变化。这种设计弱化了界面框架的存在感,使品牌故事与视觉元素成为绝对主角,特别适合需要营造沉浸式体验的领域,如数字博物馆、设计师作品集等场景。

内部框线设计则擅长构建严谨的视觉秩序,金融类、数据仪表盘类网站是其典型应用场景。某证券交易平台采用0.8px浅灰色分隔线划分股票行情区块,既保持数据密集页面的可读性,又避免过多色块造成的视觉压迫。在教育类平台的知识图谱页面,嵌套式框线可清晰展现课程体系的层级关系,辅助用户快速建立认知框架。这类设计通过微妙的线条语言,在信息过载时代维系着理性克制的专业形象。

信息密度与层级表达

当界面需要承载高密度信息时,无框线设计面临严峻挑战。电商平台的商品筛选页若完全去除边框,价格区间、商品属性等过滤条件容易陷入视觉混沌。某跨境电商改版案例显示,将原有3px边框改为1px浅灰色分隔线后,用户筛选操作耗时减少23%,误点击率下降17%。这种改良式框线在保持界面简洁的通过微对比维持功能分区。

在移动端长列表场景中,无框线设计的优势得以凸显。社交动态流采用卡片间留白替代传统分隔线,配合阴影柔化边缘,使信息单元既保持独立又连贯流动。某头部社交APP改版数据显示,去除动态卡片边框后,用户滑动停留时长提升11%,内容点击分布更趋均匀。这种设计策略通过负空间营造节奏感,更契合移动端拇指操作的自然手势。

交互反馈与功能引导

表单输入场景暴露了两种设计哲学的差异。无框线输入框常见于极简登录页,仅通过悬浮阴影或颜色变化传递焦点状态,如某SAAS产品的无边框输入框采用6%透明度渐变背景,在激活时呈现涟漪扩散动效。这种方式降低了视觉干扰,但也可能造成可点击区域感知模糊,因此常配合高对比度按钮平衡体验。

内部框线在复杂表单中展现结构优势,医疗保险申请页面的分组框线,将个人信息、病史记录等模块进行视觉封装。某服务平台测试显示,带浅蓝色边框的表单组别比无框线版本减少32%的填写错误。这种设计通过线条建立心理预期,帮助用户在长流程中保持方位感,特别适合需要分步引导的B端业务系统。

设备适配与响应表现

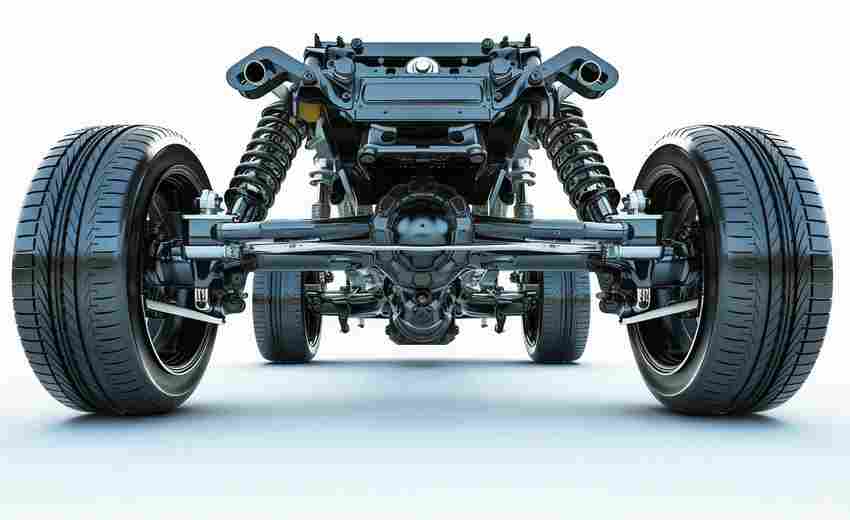

响应式设计需求推动着边框形态进化。无框线设计在大屏设备上可展现全景式视觉叙事,某汽车品牌官网的360度展示模块,利用无缝衔接的图片矩阵构建虚拟展厅。但当页面缩放到移动端时,过于依赖间距区隔可能导致模块粘连,此时0.5px的极细分隔线往往成为折中选择。

在数据可视化仪表盘中,自适应框线发挥着坐标轴功能。某物流监控系统采用动态虚线框响应地图缩放,既标注出当前视口范围,又通过线条透明度变化暗示数据密度。这种智能化的框线应用,证明线条元素在复杂交互场景中仍具备独特价值。当4K屏幕逐渐普及时,1px线条的渲染精度问题将推动设计师探索矢量边框、渐变描边等新技术解决方案。

上一篇:无底洞法术输出型角色如何搭配技能与属性加点 下一篇:无法异地注销电信卡时的官方解决方案