未治疗的甲状腺结节可能发展为甲状腺癌吗

甲状腺结节的检出率近年来显著上升,现代影像技术的进步使得直径仅几毫米的微小病灶也能被识别。这种高检出率引发公众对结节性质的普遍担忧:那些暂时不需要治疗的结节,是否会成为潜藏的“定时”?数据显示,95%的甲状腺结节属于良性,但仍有部分病例因忽视管理最终发展为恶性肿瘤。这种转变背后,究竟存在怎样的风险机制?

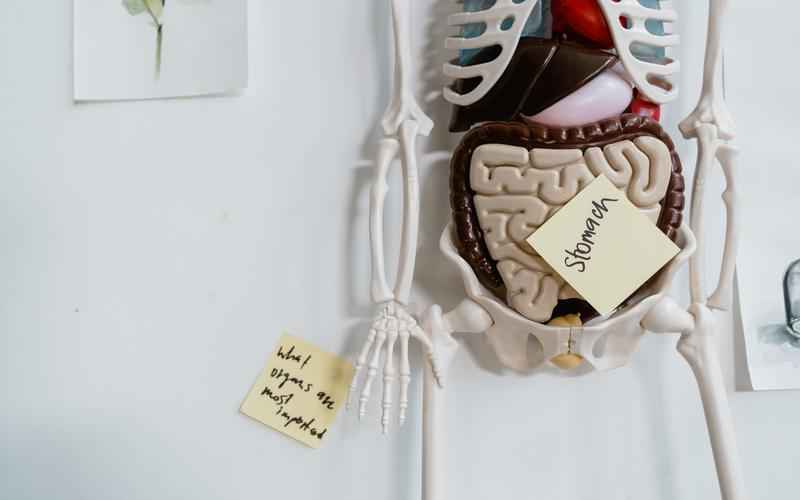

结节性质与癌变概率

甲状腺结节的良恶性是决定其风险的核心因素。根据2020年《中国甲状腺结节超声恶性危险分层指南》,恶性结节仅占所有结节的5%-15%。良性结节中,结节性甲状腺肿、囊肿等通常稳定,但甲状腺腺瘤的恶变风险可达30%。一项针对367个结节的研究显示,未随访的良性结节在3年内发生恶性转化的概率约为10%,这表明即便是良性结节,也存在动态变化可能。

病理机制上,甲状腺细胞的异常增殖与基因突变密切相关。BRAF、RAS等基因的突变可能引发状癌,而RET基因重排则与髓样癌相关。临床观察发现,部分未分化癌患者曾有长期未治疗的甲状腺肿病史,提示慢性炎症可能通过诱导DNA损伤推动癌变。

随访观察的重要性

定期监测是控制结节恶变风险的关键手段。美国甲状腺协会建议,良性结节应每6-12个月进行超声复查,重点关注结节大小、形态及血流信号的变化。武汉市中心医院的案例显示,一名女性患者因3年未复查导致原本稳定的1.3厘米结节发展为状癌。这种进展往往与患者对“观察等待”策略的误解有关——观察不等于放任,而是动态评估的过程。

超声引导下的细针穿刺活检(FNAB)能有效鉴别结节性质,其准确率高达95%。2025年新版指南强调,对于TI-RADS 4类及以上结节,应在超声引导下进行多部位穿刺,以降低假阴性率。但研究也指出,约8%的良性结节在长期随访中仍可能出现形态学改变,因此影像学与病理学的结合评估至关重要。

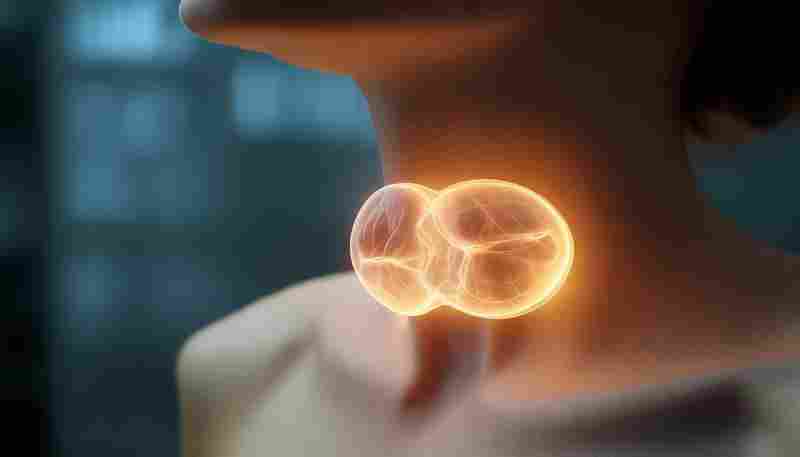

影像学特征与风险评估

超声特征的动态评估为预测恶变提供重要依据。TI-RADS分级系统将结节分为6类,其中4c类结节的恶性概率超过50%。恶性征象包括微钙化、纵横比>1、边缘模糊等,而囊性成分占比超过50%通常提示良性。中国学者提出的C-TIRADS标准通过量化评分,使4b类结节的诊断准确率提升至82.56%。

值得注意的是,血流信号并非绝对指标。研究发现,部分滤泡状癌表现为乏血供特征,而桥本甲状腺炎伴发的炎性结节可能呈现丰富血流。2025年共识建议结合弹性成像技术,通过测量结节硬度提升鉴别精度。

高危因素与预防策略

环境与遗传因素的交互作用显著影响结节恶变。辐射暴露史使甲状腺癌风险增加3倍,而碘过量或缺乏均可能诱发细胞异常增殖。家族性髓样癌患者中,90%存在RET基因种系突变,这类人群需从20岁起每年进行降钙素筛查。

生活方式干预可降低21%的癌变风险。韩国学者发现,维生素D缺乏与结节生长速度呈正相关,每日补充800IU维生素D可使结节体积缩小15%。压力管理同样重要——皮质醇水平升高可能通过激活MAPK通路促进肿瘤进展。

临床处理手段的革新

对于低危微小癌,主动监测(AS)已成为替代手术的新选择。日本学者对1235例患者进行10年随访,发现仅8%出现肿瘤进展。消融技术的进步为拒绝手术者提供可能,但2023版《甲状腺消融治疗专家共识》明确,热消融仅适用于部分复发风险极低的状癌。

分子靶向治疗改变了晚期甲状腺癌的预后格局。达拉非尼联合曲美替尼使BRAF V600E突变患者的5年生存率从45%提升至63%。而针对RET融合基因的塞普替尼,在II期临床试验中实现78%的客观缓解率。

上一篇:未来规划差异如何引发日常矛盾 下一篇:未登录账号能否正常下载喜马拉雅平台音频内容