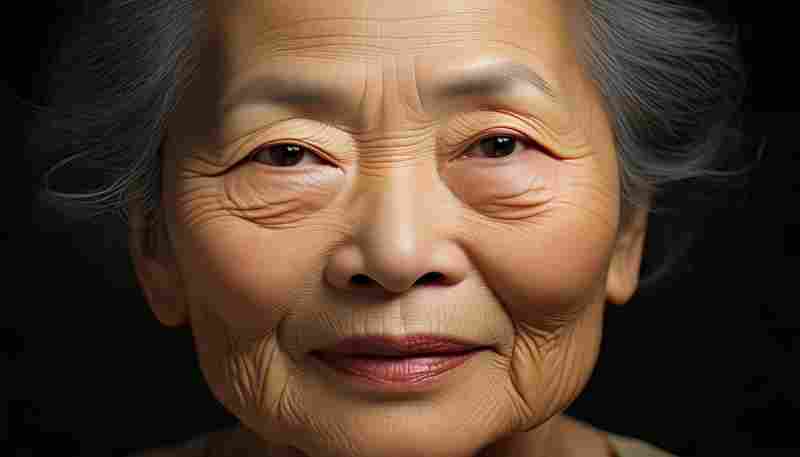

气血瘀滞为何会导致老年斑形成

随着年龄增长,皮肤表面常出现褐色或黑色斑点,这种被称为老年斑的现象并非单纯的皮肤老化。中医理论认为,老年斑的形成与体内气血运行状态密切相关。《灵枢·天年》早有记载:“七十岁,脾气虚,皮肤枯”,揭示了气血失衡与皮肤衰老的内在关联。现代研究进一步证实,血瘀是老年斑形成的关键病理基础,微循环障碍导致代谢废物沉积,色素堆积于表皮基底层,最终形成肉眼可见的色斑。

气血运行与皮肤代谢

气血是维持皮肤健康的核心物质基础。血液通过脉络系统将营养物质输送至皮肤细胞,气则推动血液运行并维持组织温度。《素问·脉要精微论》指出“精明五色者,气之华也”,强调气血充盈时皮肤呈现红润光泽。当气血运行受阻,皮肤细胞无法获得充分滋养,代谢废物如脂褐素无法及时排出,逐渐沉积形成色素斑点。

现代病理学研究发现,血瘀状态下血液粘度升高,红细胞聚集性增强,导致微循环血流速度下降30%-50%。这种“高凝高粘”状态使皮肤基底层细胞长期处于缺氧环境,酪氨酸酶活性异常升高,黑色素合成速率加快。临床观察显示,老年斑高发人群的血浆纤维蛋白原水平普遍高于健康人群,验证了中医“血瘀生斑”理论。

脏腑功能失调的连锁反应

肝郁气滞是气血瘀滞的常见诱因。《黄帝内经》提出“肝主疏泄”,情绪波动直接影响肝脏调节气血的功能。长期焦虑或抑郁会导致肝气郁结,气机升降失常,进而引发血液运行滞涩。山西名医张建银提出的“君臣气滞”理论指出,肝郁气滞会阻碍十二经脉气血运行,使皮肤失去濡养。

肾精亏虚是另一重要因素。肾为先天之本,主藏精而生髓,肾精不足则元气衰微,推动血行无力。研究发现,50岁以上人群的血清SOD(超氧化物歧化酶)活性显著降低,自由基清除能力下降,加速脂质过氧化反应,生成大量脂褐素沉积于皮肤。这种因虚致瘀的病理过程,在老年性白斑和脂溢性角化病患者中尤为突出。

微循环障碍的病理机制

微循环是气血与组织细胞进行物质交换的关键场所。正常微血管直径仅为头发丝的1/20,任何血流动力学改变都会影响代谢效率。血瘀状态下,毛细血管壁通透性增加,血浆外渗形成组织水肿,阻碍细胞间物质交换。北京中医药大学实验发现,老年斑患者的皮肤微血管密度较健康人群降低26%,单位面积血流量减少40%。

这种病理改变具有全身性特征。上海龙华医院皮肤科临床数据显示,老年斑患者常伴有四肢末端发冷、甲床微循环异常等现象。通过激光多普勒血流仪检测发现,其皮肤血氧饱和度较同龄人低15%-20%,提示局部组织长期处于慢性缺氧状态。动物实验进一步证实,改善微循环可使皮肤脂褐素沉积量减少38%。

情志与生活方式的叠加效应

情志不畅会通过神经内分泌系统加剧血瘀。长期精神压力导致皮质醇水平升高,抑制免疫细胞功能,使炎症因子IL-6和TNF-α分泌增加。这些炎性介质不仅破坏血管内皮细胞,还会激活黑色素细胞中的MITF信号通路。投资行业从业者的流行病学调查显示,高压人群老年斑发生率比普通人群高2.3倍,印证了“思瘀”致病的理论。

饮食结构失衡则从物质层面加重血瘀。高脂饮食使低密度脂蛋白胆固醇氧化形成泡沫细胞,沉积于血管壁形成动脉粥样硬化斑块。武汉大学研究发现,每日摄入反式脂肪酸超过2克的人群,皮肤抗氧化能力下降27%,老年斑面积年增长率达5.8%。而富含维生素C和E的饮食可提高谷胱甘肽过氧化物酶活性,减少自由基对皮肤细胞的损伤。

干预策略的多维协同

中医治疗强调“气血同治”。经典方剂血府逐瘀汤以桃仁、红花活血化瘀,柴胡疏肝理气,配合赤芍凉血散瘀,临床有效率可达78.6%。穴位刺激同样具有调节作用,膈俞穴作为“血会”,通过按压可改善血液流变学指标;艾灸血海穴能提升血红蛋白携氧能力15%,促进色素代谢。

现代药理学为传统理论提供新证据。八子补肾胶囊的组分分析显示,菟丝子中的金丝桃苷、枸杞多糖等成分可上调SIRT1基因表达,延缓细胞端粒缩短。动物实验证实,该药能使衰老小鼠DNA甲基化年龄逆转约15岁,皮肤胶原蛋白含量提升22%。这种从补肾填精入手改善气血运行的模式,为抗衰老治疗开辟了新路径。

针对微循环障碍的物理疗法同样重要。上海中医药大学采用中药熏蒸配合低频脉冲治疗,可使患者皮肤血流量增加35%,黑色素指数下降0.8-1.2个单位。光声成像技术显示,治疗后真皮层血管网络密度提升18%,验证了“活血通络”理论的科学性。而适度的有氧运动可通过提高一氧化氮合成酶活性,改善血管内皮功能,使皮肤代谢周期缩短3-5天。

上一篇:气缸维护中如何检测行程对推力的影响 下一篇:氦气球与普通气球在活动中的使用场景如何选择