消费者权益二审维权典型案例与胜诉策略

在数字经济蓬勃发展的今天,消费场景的复杂化使得消费者权益纠纷呈现出新型化、隐蔽化特征。2025年重庆高院公布的二手车退一赔三案件,不仅折射出消费者维权意识的觉醒,更凸显司法裁判对消费市场诚信体系的重构价值。从虚假宣传到欺诈认定,从证据收集到法律适用,二审程序往往成为消费者维权的关键战场。

欺诈行为的司法认定标准

司法实践中,欺诈行为的认定需满足主观故意与客观隐瞒的双重要件。在重庆高院公布的二手车纠纷案中,车商在视频宣传、合同签订等全流程中刻意回避车辆泡水事故,形成完整的欺诈证据链。值得注意的是,法院将保险公司的理赔记录作为核心证据,这突破了传统消费纠纷中消费者举证能力不足的困境。

虚假广告与实物不符构成另一类高发欺诈形态。某电商平台护肤品案件中,商家将普通化妆品标注为特殊用途化妆品,通过篡改备案信息实施欺诈。此类案件二审往往聚焦于商品参数的专业性审查,需要引入行业检测机构出具对比报告,强化证据的客观性。

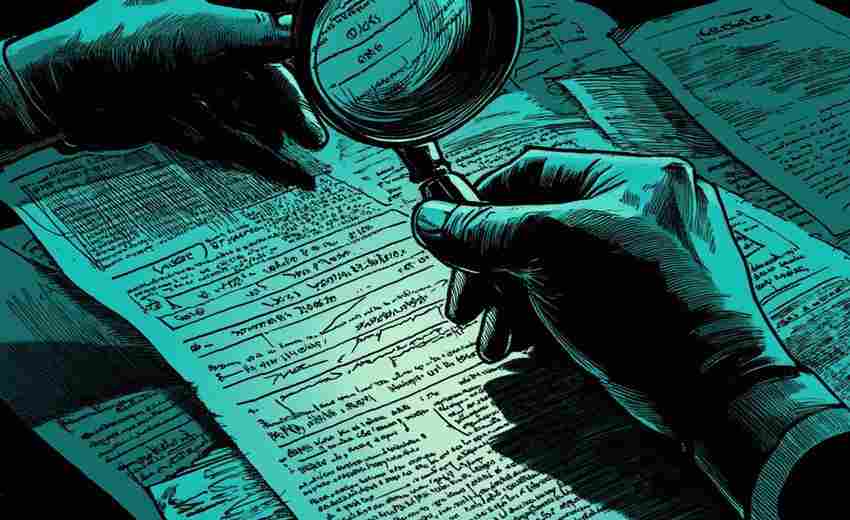

证据链构建与举证责任分配

消费者在二审阶段的证据补充具有扭转乾坤的作用。前述二手车案中,消费者通过调取车辆历史维修记录、保险公司承保数据,形成多维证据体系。移动互联网时代,电商平台的聊天记录、订单快照等电子证据的固定尤为关键,需通过区块链存证等技术手段确保证据效力。

举证责任倒置规则的适用极大缓解消费者举证压力。在预付费纠纷案件中,最高法最新司法解释明确经营者需自证无过错。如某健身会所闭店跑路案,法院要求经营者提供会员消费明细、资金流向等核心证据,否则承担不利后果。

调解机制与诉讼策略的博弈

二审阶段的调解往往蕴含策略价值。重庆二手车案中,消费者坚持诉讼获三倍赔偿,而某教育培训纠纷则通过调解实现80%退费。选择诉讼或调解需考量证据强度、经营者偿付能力等因素,对于职业闭店人等恶意逃债主体,诉讼仍是维权优选。

诉讼请求的精确设计直接影响裁判结果。在奢侈品售假案件中,消费者同时主张《消保法》三倍赔偿与《商标法》法定赔偿,形成请求权竞合。司法实践中,法院通常采用"择一从重"原则,但专业律师可通过举证实际损失金额突破法定赔偿限额。

法律条款的穿透式适用

《消保法》第55条的三倍赔偿规则在司法适用中存在弹性空间。二手车案中,购车款全额的基数认定排除了税费、保险等附加费用。而在某进口食品案件中,法院将境外代购服务费纳入赔偿基数,体现了对消费者实际损失的全覆盖保护。

惩罚性赔偿与行政罚款的衔接适用成为新趋势。某预制菜案件二审中,法院在判处三倍赔偿将市场监管部门的处罚决定书作为酌定加重情节。这种"民行衔接"裁判思路,强化了法律惩戒的震慑效应。

新型消费场景的规则突破

直播带货等新兴模式催生裁判规则创新。某翡翠直播间虚假宣传案中,法院将主播话术、灯光效果等纳入欺诈要件审查,开创性地认定"场景欺诈"。而在元宇宙消费纠纷中,数字藏品权属证明、智能合约执行等新型证据的采纳标准,正通过个案裁判逐步确立。

上一篇:消费者更容易识别文字商标还是图案商标 下一篇:消费者权益保护面临哪些组织化难题