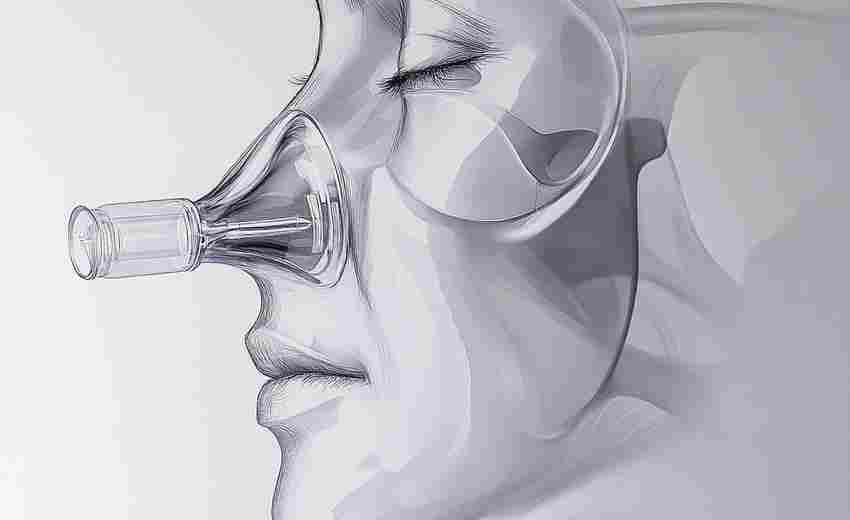

激素类鼻喷剂对水泥封鼻有效吗

季节性过敏或病毒感染后,鼻腔黏膜的急性炎症反应常导致严重鼻塞,被形象称为“水泥封鼻”。这种持续性鼻塞不仅影响呼吸功能,还可能引发头痛、嗅觉减退及睡眠障碍。作为临床常用药物,激素类鼻喷剂常被推荐用于缓解症状,但其作用机理和实际效果仍存在公众认知偏差。

抗炎机制与短期效果

激素类鼻喷剂的核心成分是糖皮质激素,其通过抑制鼻腔黏膜的免疫反应发挥作用。当过敏原或病毒刺激鼻腔时,肥大细胞释放组胺等炎性介质,导致血管扩张、黏膜水肿。以糠酸莫米松为代表的第二代鼻用激素,凭借高亲脂性快速穿透细胞膜,与糖皮质激素受体结合,阻断促炎因子转录,减少嗜酸性粒细胞浸润。

临床观察显示,激素类鼻喷剂通常在12-24小时内改善喷嚏、流涕,但对急性鼻塞的缓解速度略逊于减充血剂。一项多中心研究指出,使用糠酸莫米松3天后,患者鼻塞评分下降42%,而羟甲唑啉组在用药1小时内即可实现70%的改善。这种差异源于激素需通过基因调控路径发挥作用,而减充血剂直接收缩血管。

长期疗效的循证支持

在慢性炎症管理中,激素类鼻喷剂展现出独特优势。北京协和医院对200例过敏性鼻炎患者的追踪显示,持续使用糠酸莫米松8周的患者,鼻黏膜纤毛摆动频率恢复至正常水平的89%,而单纯使用抗组胺药组仅恢复63%。这种结构修复作用可有效降低鼻塞复发率,在花粉季节预防性用药可使症状发作延迟7-10天。

国际共识文件特别强调,对于合并鼻息肉或哮喘的鼻塞患者,鼻用激素的全身生物利用度低于1%,远低于口服激素的副作用风险。这与南京仁品医院程雷教授的观点一致:每日200微克的丙酸氟替卡松鼻喷剂,其全身暴露量仅相当于口服泼尼松龙0.5毫克。

与其他疗法的协同效应

临床实践中常采用阶梯式治疗方案。急性期联合减充血剂可快速打开药物通道:先使用羟甲唑啉收缩血管,间隔15分钟后使用激素类鼻喷剂,可使药物沉积量增加30%。但需严格限制减充血剂使用不超过7天,避免反跳性充血。

盐水冲洗作为基础疗法,可增强激素疗效。华中科技大学附属同济医院的研究证实,冲洗后30分钟使用鼻喷剂,黏膜药物浓度提高22%。这种物理清除机制特别适用于黏液纤毛功能障碍患者,但需注意水温控制在37℃±2℃,避免热损伤。

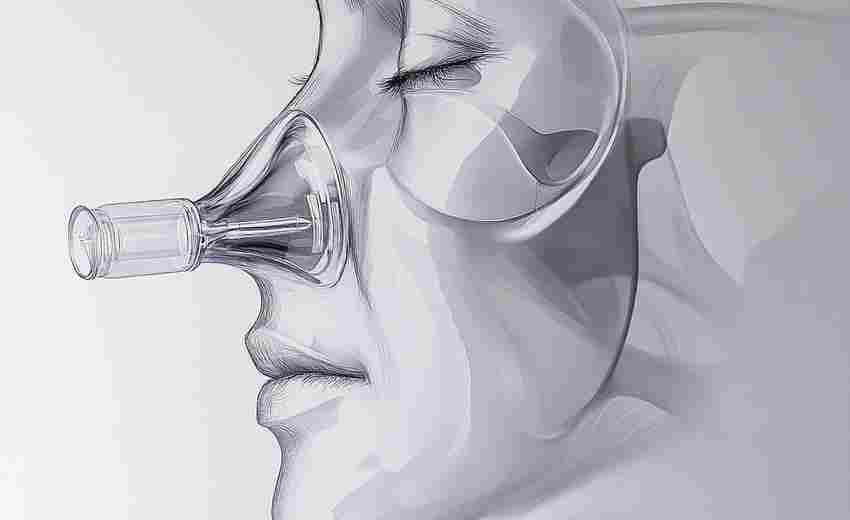

使用误区与风险防控

喷药角度偏差可能削弱疗效。约35%患者错误地将喷头垂直对准鼻中隔,导致局部黏膜萎缩。正确手法应为喷嘴与外耳道连线保持30°角,左手喷右鼻,右手喷左鼻,使雾化颗粒均匀覆盖嗅裂区。对于儿童患者,需选择压力恒定的定量喷雾装置,3岁以上儿童每次单侧剂量不超过50微克。

药物依赖的担忧多源于概念混淆。虽然减充血剂可能引发药物性鼻炎,但鼻用激素的受体饱和特性使其不存在依赖性。意大利学者Ciprandi的5年随访研究显示,规范使用布地奈德鼻喷剂的患者,鼻黏膜厚度维持在正常波动范围内。

上一篇:激素水平失衡对受孕有哪些影响 下一篇:瀑布周边区域扩建有哪些注意事项