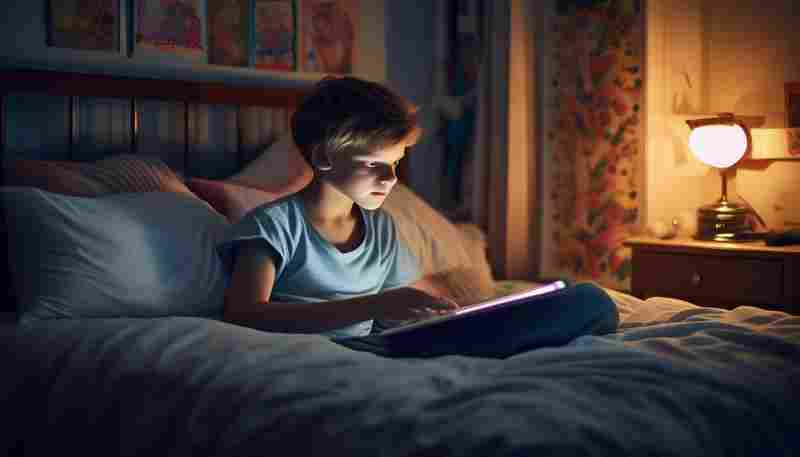

睡前使用平板电脑或手机会对青少年睡眠产生哪些危害

在数字技术高度渗透的现代社会,青少年群体已成为智能设备最活跃的使用者之一。国际睡眠医学研究显示,全球约76%的青少年存在睡前使用电子设备的习惯,而由此引发的睡眠障碍正以每年12%的增速蔓延。电子屏幕的蓝光、碎片化信息流与生物钟的激烈对抗,正在重塑这一代人的睡眠基因。

生理节律的系统破坏

人类视网膜中的光敏神经节细胞对480纳米波长的蓝光最为敏感,这种波长的光线会通过视交叉上核直接抑制松果体分泌褪黑素。哈佛大学实验数据显示,睡前暴露于平板电脑屏幕2小时,可使褪黑素分泌量下降22%,相当于将生理时钟向后推移1.5小时。日本国立精神医疗研究中心发现,青少年视网膜对蓝光的敏感度是成年人的2.3倍,这导致他们在同等光照条件下褪黑素抑制效应更显著。

生物钟的相位偏移引发多米诺效应。美国巴克衰老研究所的果蝇实验表明,长期夜间光照会缩短20%的寿命周期,在人类研究中则表现为生长激素分泌紊乱、细胞修复机制受损。中国中医科学院眼科医院接诊的青少年病例显示,持续3个月睡前使用电子设备者,晨起皮质醇水平异常率达68%,这种压力激素的紊乱直接导致日间疲劳与代谢失调。

睡眠结构的深度瓦解

匹兹堡睡眠质量指数追踪显示,睡前使用电子设备者进入深度睡眠阶段的时间缩短40%,快速眼动睡眠减少32%。广州某医学院对2122名大学生的研究发现,手机依赖性使用与睡眠浅表化呈显著正相关,睡眠效率低于85%的群体中,93%存在睡前刷视频行为。这种碎片化的浅层睡眠无法完成记忆巩固功能,导致海马体神经突触修剪异常。

韩国崇信女子大学的研究团队通过多导睡眠监测发现,电子设备使用时长与觉醒次数呈指数级增长关系。每晚使用1小时平板电脑的青少年,平均夜间觉醒3.2次,而使用3小时者觉醒次数飙升至7.8次,这种断续睡眠引发的氧化应激反应相当于衰老加速3年。北京协和医院睡眠中心数据显示,持续6个月的睡眠中断会使前额叶皮层灰质密度下降8%,直接影响决策与情绪调控能力。

认知发展的隐形侵蚀

加州大学尔湾分校的fMRI研究表明,睡前接受信息刺激会改变默认模式网络的活动特征。在完成记忆测试时,高频使用电子设备者的海马体激活区域比对照组缩小19%,工作记忆容量下降23%。这种认知损伤具有累积效应,北京大学教育质量监测数据显示,每天睡前使用手机超1小时的学生,三年内学业成绩下滑幅度是普通学生的2.7倍。

神经可塑性在青少年期尤为敏感。伦敦大学学院的纵向研究发现,14-16岁阶段每晚使用平板电脑超过90分钟者,五年后前额叶-边缘系统连接强度降低31%,这种结构性改变与冲动控制障碍、焦虑症发病率升高直接相关。更严峻的是,电子设备提供的即时满足正在重塑奖赏回路,多巴胺分泌阈值持续提高,导致自然学习过程的愉悦感被系统性剥夺。

代谢系统的连锁反应

褪黑素不仅是睡眠激素,更是强大的抗氧化剂和代谢调节剂。德州大学西南医学中心发现,蓝光导致的褪黑素抑制会使胰岛素敏感性下降34%,这是青少年糖尿病发病率十年间增长180%的重要诱因。电子设备使用引发的昼夜节律紊乱,还会导致瘦素抵抗和胃饥饿素异常,北京儿童医院的统计显示,睡前玩手机青少年群体肥胖发生率是普通群体的2.1倍。

这种代谢紊乱具有代际传递风险。剑桥大学团队在《柳叶刀》发表的追踪研究显示,母亲孕期夜间使用电子设备,子代出现昼夜节律基因甲基化异常的概率增加47%。而父亲在子代青春期前的屏幕使用习惯,会使后代代谢综合征风险提高29%。电子屏幕正在改写的不只是当下的睡眠模式,更可能重塑未来数代人的生理密码。

上一篇:眼袋伴随黑眼圈是否代表问题更严重 下一篇:睡前哪些活动有助于快速入眠