老年斑的形成与紫外线防护有何关联

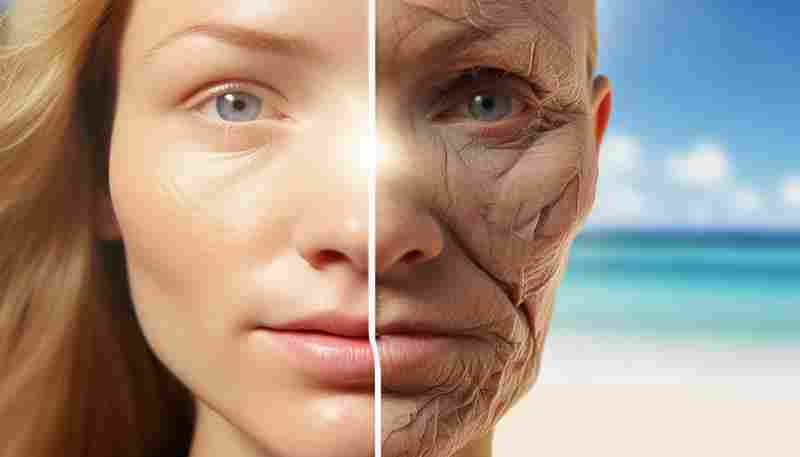

作为人体最大的器官,皮肤在抵御外界伤害的也悄然记录着时间的痕迹。老年斑——一种以棕褐色斑点或斑块为特征的皮肤现象,常被视为衰老的象征。其形成机制远非单纯的时间流逝所能解释。研究揭示,紫外线(UV)辐射是老年斑形成的核心推手,而防护措施的缺失则加速了这一过程。从皮肤细胞的氧化损伤到黑色素的异常沉积,紫外线的穿透性破坏与防护策略的博弈,构成了对抗老年斑的关键战场。

紫外线的双重攻击机制

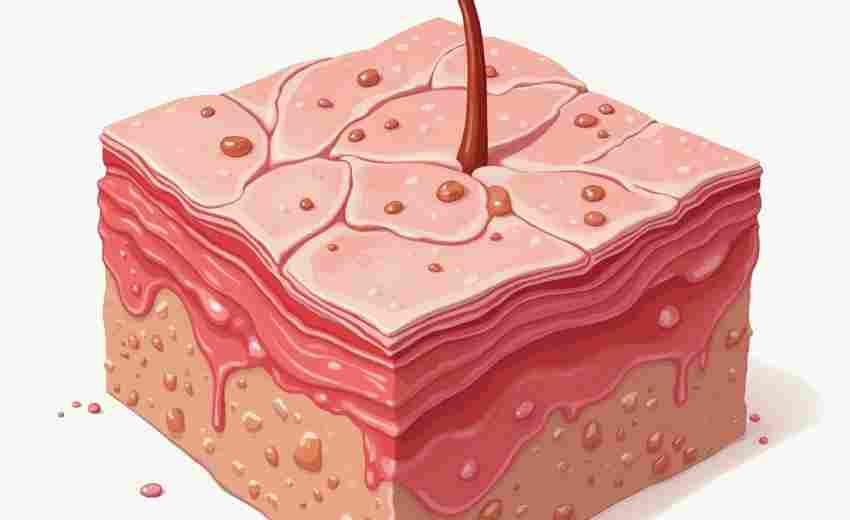

紫外线中的UVA和UVB波段对皮肤的损伤具有显著差异,但协同加速了老年斑的形成。UVA(320-400 nm)穿透力强,可深入真皮层,通过诱导活性氧(ROS)的产生,破坏胶原蛋白和弹性纤维,导致皮肤松弛和光老化。UVA激活酪氨酸酶活性,促使黑色素细胞合成过量黑色素,形成色素沉着。UVB(280-320 nm)虽穿透较浅,但其高能量直接损伤表皮细胞DNA,引发炎症反应和黑色素合成信号的级联放大,加剧色斑的显性化。

长期紫外线暴露还会导致皮肤屏障功能下降,修复能力减弱。真皮层中的成纤维细胞因持续氧化应激而衰老,分泌的衰老相关分泌表型(SASP)进一步扩散损伤,形成恶性循环。这种累积性损伤在皮肤表现为色素不均、斑片状老年斑,而在分子层面,则是自由基与抗氧化系统失衡的结果。

遗传与环境因素的协同作用

老年斑的形成并非仅由紫外线单方面驱动,遗传易感性与环境暴露的交互作用不容忽视。研究表明,携带特定基因变异(如MC1R)的人群对紫外线更敏感,黑色素合成通路更易被激活,即使低剂量紫外线暴露也可能引发显著色素沉着。例如,白种人因黑色素含量较低,老年斑发生率显著高于深肤色人群。

生活习惯如吸烟、酗酒及高糖饮食,会削弱皮肤的抗氧化能力。中的抑制超氧化物歧化酶(SOD)活性,酒精代谢消耗谷胱甘肽,二者均加剧紫外线诱导的氧化损伤。而富含维生素C、E的饮食则可通过中和自由基,延缓老年斑的出现。遗传与环境的交织,使得老年斑的防控需兼顾个体差异与行为干预。

防护策略的层级化构建

有效抵御紫外线需采取多维度防护。物理遮蔽(如衣物、帽子)可阻挡约90%的UVB和50%的UVA,但其局限性在于无法覆盖所有暴露部位。化学防晒剂则通过吸收或反射紫外线发挥作用:氧化锌、二氧化钛等物理成分适合敏感肌,而阿伏苯宗等化学成分提供更广谱的UVA防护。研究表明,SPF30以上的广谱防晒霜可将紫外线损伤降低80%以上,但需每2小时补涂以维持效果。

抗氧化剂的协同使用是防护的另一支柱。外用维生素C、烟酰胺可抑制酪氨酸酶活性,减少黑色素生成;口服类胡萝卜素、番茄红素则通过系统性清除自由基,增强皮肤内在抵抗力。例如,临床试验发现,连续12周补充富含番茄红素的膳食补充剂,可使紫外线诱导的红斑面积减少40%。

抗氧化与修复的分子防线

紫外线引发的氧化应激是老年斑形成的核心机制。皮肤中的脂质过氧化产物(如丙二醛)与蛋白质交联,形成脂褐素沉积于表皮,直接表现为老年斑。内源性抗氧化系统(如SOD、谷胱甘肽)随年龄增长而衰退,需通过外源性补充强化。例如,局部应用含维生素E的护肤品可修复细胞膜脂质过氧化损伤,而绿茶多酚通过抑制NF-κB通路减少炎症因子释放。

光修复酶(如光裂合酶)的发现为防护提供了新思路。这类酶可识别并修复紫外线导致的DNA嘧啶二聚体,减少突变累积。尽管目前该类产品尚处于研究阶段,但其机制提示,未来防护策略可能从被动防御转向主动修复。

医疗干预与长期管理

对于已形成的老年斑,激光(如Q开关Nd:YAG)和强脉冲光(IPL)可通过选择性光热作用破坏黑色素颗粒,临床有效率超过80%。化学剥脱(如果酸、水杨酸)则通过加速表皮更新淡化色斑,但需警惕过度剥脱导致的屏障损伤。值得注意的是,任何治疗均需配合严格的防晒,否则复发率高达60%。

长期管理需整合生活方式调整与医学监测。定期皮肤镜检查可早期识别恶性病变,而光老化评估工具(如Glogau量表)有助于量化防护效果。在紫外线强度高的地区,结合气象数据动态调整防护等级,可进一步提升防控效率。

老年斑的防治是一场科学与行为的持久战。从分子机制的解析到防护产品的创新,从个体基因差异到环境暴露调控,每一步突破都意味着人类在对抗皮肤衰老进程中迈出更坚实的一步。而在这场战役中,紫外线防护始终是无可替代的基石。

上一篇:老年斑的形成与生活习惯有哪些关联 下一篇:老旧电脑开启屏保能防止屏幕烧录吗