职业规划中如何评估行业的发展趋势

身处信息爆炸的职场时代,行业兴衰往往在技术迭代和政策调整中骤然显现。十年前风光无限的零售业被电商重塑格局,五年前炙手可热的共享经济在资本退潮后只剩一地鸡毛。这种变革速度迫使职场人必须掌握行业趋势预判能力,否则精心设计的职业路径可能遭遇结构性颠覆。评估行业发展趋势绝非简单查阅几份报告,而需要建立多维度的分析框架。

政策导向:风向标与风险

政策如同无形的手,能在短时间内重构行业生态。2021年教培行业的集体转型印证了这点,当"双减"政策落地,整个行业近万亿市值瞬间蒸发。分析政策不能止步于现行条文,更要关注政策制定者的长期战略意图。研究十四五规划中的战略性新兴产业布局,或是国务院常务会议释放的产业支持信号,往往能捕捉到未来五到十年的发展机遇。

跨国企业研究院曾针对78个行业政策样本进行归因分析,发现财政补贴每增加1%,相关行业年均增长率提升0.8%。但政策风险同样不可忽视,欧盟碳边境调节机制对我国出口制造业的影响正在显现。建立政策敏感度的关键在于区分短期刺激与长期导向,例如新能源补贴退坡政策倒逼企业技术革新,这种政策导向往往比直接资金扶持更具行业重塑力。

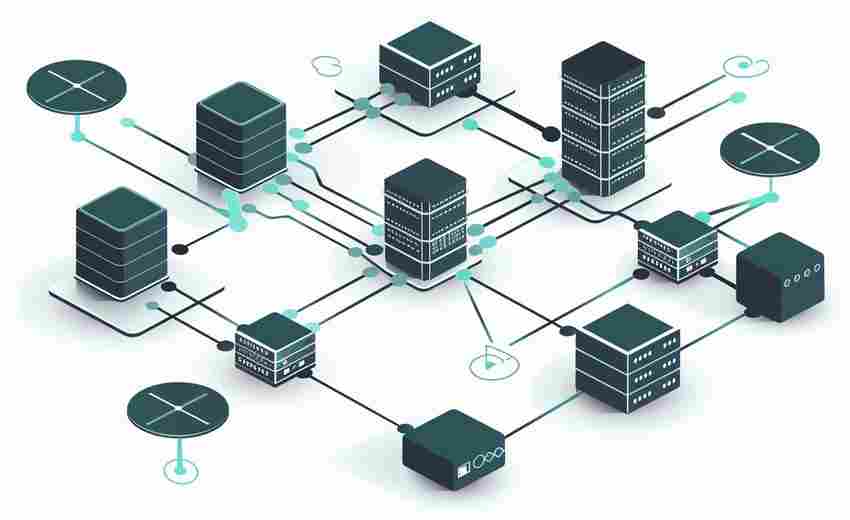

技术驱动:变革的引擎

麻省理工学院数字商业中心的研究表明,62%的职业消亡源于技术替代而非经济周期。评估行业趋势时,需重点考察技术成熟度曲线。人工智能在医疗影像诊断领域达到商用临界点,直接催生了医学影像分析师的职业缺口;而区块链技术虽处炒作低谷期,却在供应链金融领域积累着实质性突破。

技术渗透速度存在显著行业差异。麦肯锡2023年行业数字化报告揭示:金融业技术渗透率已达87%,而建筑业仅31%。这种差异导致职业转型窗口期长短不同,程序员转行工业互联网可能比建筑师转行智慧城市更容易衔接。值得注意的是,技术突破常带来职业内涵演变,传统汽车工程师向自动驾驶系统工程师转型过程中,控制算法能力取代了机械设计成为核心技能。

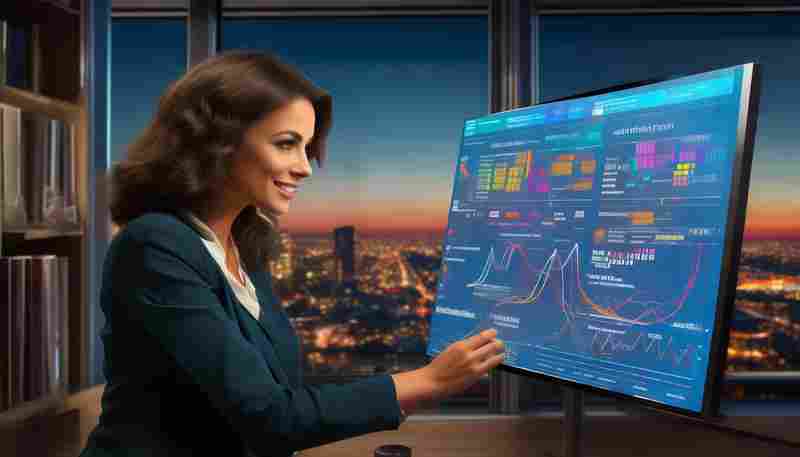

市场需求:隐形的推手

人口结构变化正在重塑消费图景。国家统计局数据显示,银发经济市场规模将在2035年突破30万亿,这直接推动适老化设计从边缘需求变成医疗、家居等行业的核心竞争力。需求端的变化往往早于供给端显现,Z世代对体验消费的偏好已促使零售业出现"场景工程师"等新兴岗位。

跨国咨询公司贝恩的调研揭示出需求分化的双刃剑效应:高端消费品类维持15%年增长的大众消费品类增速不足3%。这种分化要求从业者精准定位细分市场,比如宠物经济中的宠物殡葬师、电竞产业中的赛事数据分析师等岗位,都是需求裂变催生的职业新物种。值得注意的是,需求变化存在地域时差,二三线城市往往比一线城市滞后12-18个月显现趋势。

竞争格局:生存的丛林

行业集中度指标是判断趋势的重要标尺。中国互联网协会数据表明,头部3家企业占据82%的本地生活服务市场份额,这种格局下新进入者的生存空间极其有限。但某些行业正在发生反集中化趋势,例如内容创作领域,MCN机构市场份额从2019年的68%下降至2023年的43%,个体创作者正在瓦解机构垄断。

波特五力模型在当代显现出新维度。以新能源汽车行业为例,电池供应商的议价能力已超过传统零部件企业,这种产业链权力转移直接影响了职业价值分布。值得注意的是,跨界竞争成为新常态,微信小程序工程师既要懂编程又要掌握用户运营,这种复合型人才需求正在模糊传统职业边界。

人才流动:晴雨表的真相

LinkedIn人才流动报告显示,近三年从房地产流向新能源行业的中高级人才增长320%,这种迁徙潮比任何行业报告都更真实反映趋势变化。但需警惕"虚假繁荣"现象,某些行业高薪挖人实为短期策略,如元宇宙概念退潮后,大量VR人才重新回归游戏开发领域。

职场社交平台脉脉的调研数据揭开了人才流动的深层逻辑:薪资涨幅超过35%的跨行业跳槽中,73%的求职者更看重行业成长性。这种选择偏好导致人才虹吸效应,半导体行业工程师平均薪资三年增长82%,加速了其他制造领域的技术人才流失。人才流动数据需结合留存率分析,教培行业转型期看似大规模人才流出,但其中41%人员在两年内又回归教育科技领域。

上一篇:职业规划中如何平衡竞技状态与长期发展目标 下一篇:职业选择中如何避免盲目追随热门行业