腓肠肌疲劳与神经压迫疼痛如何区分避免误诊

小腿后侧的疼痛是运动人群和长期久坐者常见的健康困扰,但病因可能截然不同。腓肠肌疲劳与神经压迫性疼痛在临床表现上存在部分重叠,若未能准确鉴别,可能导致治疗方案南辕北辙,甚至延误病情。例如某马拉松爱好者将腰椎神经压迫误判为肌肉劳损,持续高强度训练后引发下肢肌力丧失的案例,正凸显精准诊断的必要性。

症状特征差异

腓肠肌疲劳的疼痛多表现为局部酸痛或紧绷感,通常与特定活动强度相关。典型症状包括运动后24-48小时出现延迟性肌肉酸痛,按压腓肠肌肌腹时呈现弥漫性压痛,且疼痛在热敷或按摩后显著缓解。这类疼痛具有明确的时间关联性,例如长跑运动员常在冲刺阶段出现小腿后群肌肉的烧灼感,停止运动后症状逐渐消退。

神经压迫性疼痛则呈现不同的模式。坐骨神经或腓总神经受压时,疼痛常呈放射性分布,可能从腰部延伸至足底,并伴随感觉异常(如蚁走感或麻木)。有研究显示,32%的腰椎间盘突出患者会误将神经根性疼痛归因于肌肉劳损,其特征性表现为夜间静息痛加重,改变体位无法缓解,且可能伴随踝关节背屈无力等运动功能障碍。

病因机制分析

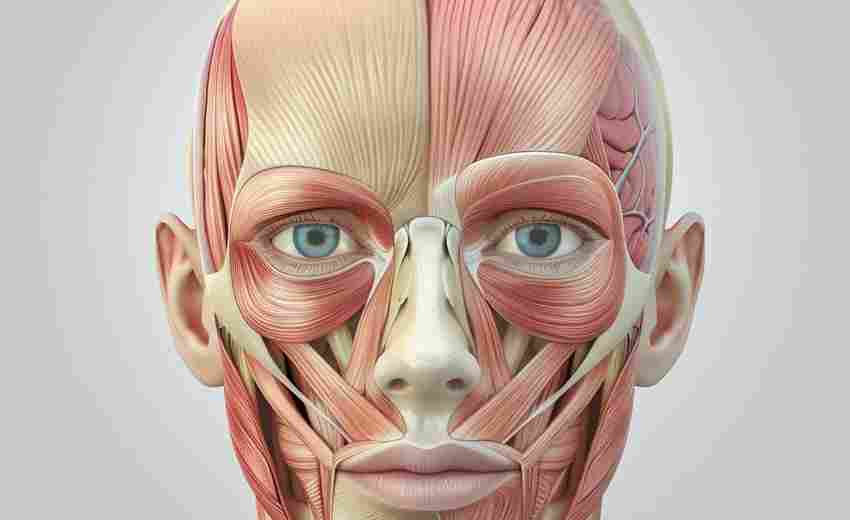

生物力学研究表明,腓肠肌疲劳本质是肌纤维微损伤与能量代谢失衡的共同作用。高强度运动导致肌浆网钙离子调节异常,引发肌节过度收缩和结缔组织炎症反应。解剖学数据显示,腓肠肌在踝关节跖屈时承受的牵拉力可达体重的6-8倍,这也是篮球运动员跟腱断裂高发于腓肠肌-跟腱移行区的重要原因。

神经压迫的发病机制涉及多重因素。临床观察发现,慢性卡压多发生于解剖狭窄区域,如梨状肌下孔或腓骨颈处。动物实验证实,神经受压达30%截面积时将引发轴浆运输障碍,导致远端神经纤维脱髓鞘改变。特别值得注意的是,长期穿高跟鞋引发的踝关节背屈受限,可能通过改变腓肠肌张力间接压迫胫神经分支。

诊断方法对比

触诊检查是初筛的重要手段。腓肠肌疲劳的压痛点集中在肌腹中央,被动牵拉试验阳性率可达87%;而神经压痛点多沿神经走行分布,如腘窝处的胫神经投影区。某三甲医院统计显示,结合Tinel征检查(叩击神经通路诱发放射痛)可使神经卡压的确诊准确率提升至91%。

影像学检查具有决定性意义。超声检查能清晰显示腓肠肌纤维的连续性,MRI对肌肉水肿的敏感性达95%;而神经压迫需结合肌电图检测,数据显示神经传导速度下降超过20%即提示病理性改变。近年发展的超声弹性成像技术,可通过量化组织硬度差异辅助鉴别肌肉劳损与神经病变。

治疗策略分化

针对腓肠肌疲劳,阶段性负荷管理至关重要。急性期采用RICE原则(休息、冰敷、加压、抬高)结合离心收缩训练,研究证实离心训练可使Ⅱ型肌纤维横截面积增加15%。慢性期需引入筋膜松解和生物反馈治疗,某康复中心数据显示,振动泡沫轴干预4周后,受试者踝关节活动度改善率达73%。

神经压迫的治疗强调病因解除。物理治疗需配合神经滑动技术,临床观察表明,坐骨神经滑动练习可使76%患者的直腿抬高角度增加15°以上。对于顽固性卡压,超声引导下的神经水分离术展现良好前景,该技术通过注射生理盐水扩大神经周围间隙,近期随访显示症状缓解率维持在82%。

精准诊断体系的建立需要整合生物力学评估、电生理检测和分子影像技术。最新研究表明,血清肌酸激酶同工酶检测可辅助判断肌肉损伤程度,而神经生长因子水平检测为神经再生能力评估提供新方向。未来随着人工智能辅助诊断系统的发展,有望实现两种病症的快速鉴别和个性化治疗方案的智能生成。

上一篇:脾胃虚寒人群能否食用冰糖雪梨 下一篇:腰椎间盘突出为何会导致不同年龄段小腿抽筋