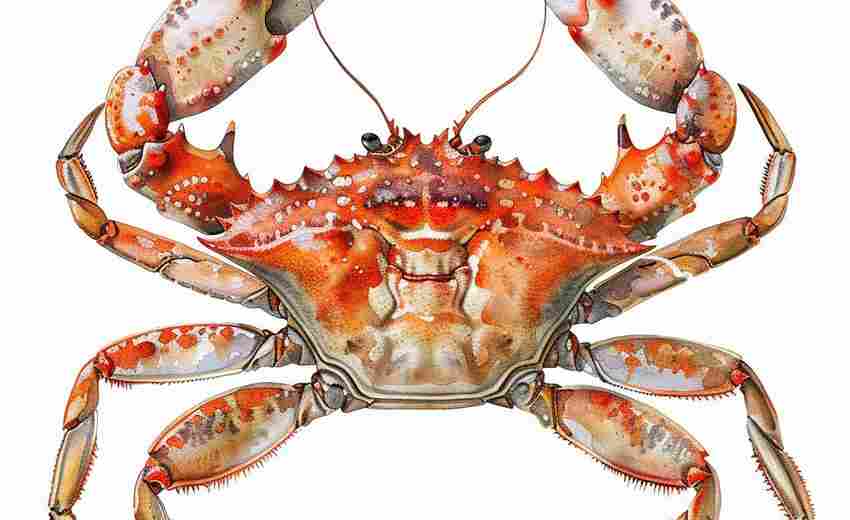

蒸熟的梭子蟹蟹肉应该呈现什么状态

秋风掠过海面,带来梭子蟹最肥美的季节。清蒸作为最能保留原汁原味的烹饪方式,蟹肉的状态直接决定了这道海鲜的成败。一只完美的蒸梭子蟹,应当是海洋馈赠的浓缩,从色泽到质地都需呈现自然之味与烹饪艺术的平衡。

色泽:从青灰到橙红的蜕变

鲜活梭子蟹的甲壳原本泛着青灰色光泽,如同被海水浸润的礁石。随着蒸汽渗透,蟹壳逐渐褪去冷调,在高温中焕发出橙红色彩。这种变化不仅是蛋白质受热后的天然反应,更是蟹肉熟成的标志。若外壳仍夹杂青斑或局部发白,说明受热不均;若呈现暗红色且无光泽,则可能因蒸制时间过长导致肉质脱水。

观察蟹腿关节处的颜色尤为重要。未熟透的蟹关节处呈半透明状,而完全蒸熟的蟹会在关节连接处形成乳白色凝块,如同包裹着琥珀的胶质。这种凝块的形成与蟹肉中胶原蛋白的转化密切相关,也是判断火候是否到位的关键细节。

肉质:弹嫩与纤维的博弈

用筷子轻触蟹腿根部,理想状态的蟹肉应呈现微妙弹性——既非软烂如泥,亦非僵硬如柴。这种触感源自肌肉纤维在80℃左右产生的收缩反应,此时蛋白质刚好凝固,水分被锁在肌理之间。老渔民的经验表明,蒸制时间每超过临界点1分钟,蟹肉含水量会减少3%-5%,这也是为什么传统做法强调"大火快蒸,及时起锅"。

撕开蟹腿时,完整的长条状蟹肉是最直观的品质证明。优质蟹肉断面可见清晰分层的肌束,纹理如同松针排列,入口后既有纤维感又带湿润度。若肉质呈现粉质碎屑状,可能是冷冻蟹解冻不当或蒸制过程中频繁开盖导致温度骤变。

气味:海风与热力的交响

揭开锅盖瞬间,合格的蒸蟹应释放出混合着淡淡甜腥的海潮气息。这种气味来源于蟹肉中氧化三甲胺的分解,当温度达到90℃时,这类挥发性物质与甲壳素共同形成独特鲜香。若出现刺鼻氨味或霉腐气息,往往说明蟹在蒸制前已濒临死亡,体内组氨酸大量转化为组胺。

资深厨师会通过气味层次判断火候:初段蒸腾的海藻清香,中段绽放的坚果焦香,末段沉淀的矿物咸鲜,构成气味的黄金三角。过于单一的气味可能意味着蒸汽未能充分穿透蟹壳,导致内外熟度不均。

蟹黄与蟹膏:凝固的艺术

母蟹的卵巢组织在蒸制后应形成石榴籽状的颗粒集合体,色泽介于橙红与琥珀之间,用勺背轻压能感受到细腻颗粒感。公蟹的精囊则呈现半透明膏状,质地如羊脂玉般温润。二者在68℃-75℃区间会完成蛋白质变性,过早出锅可能导致流黄,过晚则产生粉渣感。

对着光源观察蟹壳内部,优质蟹黄/蟹膏与壳膜之间不应存在明显空隙。老渔民传授的"透光检验法"揭示:成熟蟹黄的油脂会均匀浸润壳壁,形成薄雾状光晕;若出现明显液态分层或浑浊悬浮物,可能是未完全蒸透或蟹本身处于换壳期。

汁水:藏于纹理的海洋

掰开蟹壳时,少量清澈汁液从蟹隙渗出方为佳品。这些汁水包含游离氨基酸、核苷酸等呈味物质,其黏稠度与海水盐度呈正相关。过度流失汁水会使蟹肉干瘪,而汁水过量则可能源于注水或未捆绑蒸制导致的挣扎性体液分泌。

用舌尖轻点蟹肉断面,理想状态应尝到微咸回甘的复杂滋味。这种层次感来自甘氨酸、丙氨酸等甜味氨基酸与氯化钠的协同作用,当蒸制时间精准控制在12-15分钟时,呈味物质浓度达到峰值。

上一篇:蒸制冰糖雪梨需要多长时间才能软烂 下一篇:蓝字内容与主题脱节五招教你巧妙衔接