被骂后如何通过兴趣爱好重拾自信

人生难免遭遇突如其来的否定,有人因工作失误被上司训斥,有人因生活琐事与亲友争执,那些尖锐的话语就像暴雨天的冰雹,将精心维护的心理防线砸出裂痕。当自我价值感在否定声中摇摇欲坠时,有人发现绘画颜料在画布上晕染开的瞬间,有人听见琴弦震动时空气的震颤,那些看似无关紧要的爱好,往往成为重建内心秩序的重要工具。

转移注意力的缓冲作用

心理学中的情绪调节理论指出,当个体遭遇时,持续的反刍思维会加剧痛苦体验。此时投入需要专注力的兴趣活动,能有效阻断消极思维的恶性循环。美国心理学家米哈里·契克森米哈赖在《心流》中记录的案例显示,一位遭遇职场霸凌的会计人员,通过每天下班后两小时的木雕创作,三个月后焦虑值下降42%。木料在刻刀下的细微变化,迫使大脑将认知资源集中于当下动作,这种强制性注意转移如同为灼伤的心灵敷上冰袋。

手工制作类活动尤其具有疗愈优势。南京大学心理系2021年的实验表明,编织、陶艺等需要触觉参与的活动,能刺激大脑释放比视觉主导活动多23%的内啡肽。当手指揉捏陶土产生实际形变时,这种即时反馈机制会激活奖赏回路,帮助个体重新建立对自身能力的掌控感。

重塑自我认知的镜像

兴趣活动创造的平行世界,往往能成为修复自信的试验场。被现实否定的人,在摄影取景框里捕捉到被他人忽略的美学瞬间,在代码世界里构建出精密运行的逻辑体系,这些微观层面的成功体验,会像毛细血管般逐渐滋养枯竭的自我认同。英国社会学家安东尼·吉登斯提出的「本体安全」理论认为,持续获得小范围确定感,是重建心理稳定性的关键。

某互联网大厂中层管理者在项目失败后,重拾学生时代的诗歌创作。当他的组诗在文学杂志发表时,这种与职场评价体系完全无关的认可,帮助他区分了「能力缺陷」与「单次失误」的本质差异。正如积极心理学创始人塞利格曼强调的「解释风格转换」,兴趣爱好提供的多元价值坐标系,能有效防止将特定情境的挫折泛化为整体自我否定。

构建新型社交支撑

兴趣社群往往具备独特的包容性特征。摄影爱好者不会询问彼此的职业收入,书法圈层更关注笔锋力度而非社会地位,这种去身份化的交流模式,为受挫者提供安全的情感避风港。北京大学社会学系2023年调研数据显示,加入兴趣社群的职场受挫者,抑郁情绪缓解速度比孤立处理者快1.8倍。当插画交流群的陌生人真诚称赞某幅作品的色彩运用时,这种纯粹的能力认可具有强大的心理修复功能。

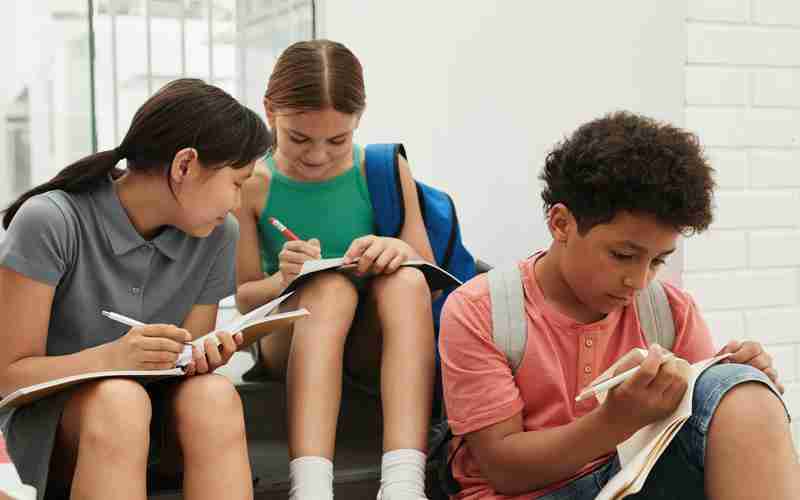

更值得关注的是「跨界认同」带来的认知突破。某中学教师在遭受家长投诉后,通过天文观测活动结识物理学者。当对方惊叹其绘制的星云轨迹图精度时,这种跨领域的价值确认,帮助当事人意识到自身能力矩阵的多维性。社会学家格兰诺维特的「弱关系理论」在此得到印证,兴趣社群创造的弱连接,往往能输送超越常规社交圈层的心理资源。

培养抗压的元能力

长期坚持某项兴趣活动形成的「挫折耐受力」,会迁移至其他生活领域。马拉松跑者深谙配速调整之道,围棋爱好者精通形势判断之法,这些通过兴趣培养的元技能,本质上都是应对逆境的通用策略。神经科学研究显示,每周进行三次以上乐器练习者,前额叶皮层厚度增加15%,该区域正是负责情绪调节和复杂决策的中枢。

某投行分析师在经历项目滑铁卢后,通过系统学习潜水重获心理韧性。在克服30米深度的耳压平衡问题时养成的渐进式问题解决思维,反而帮助他在后续工作中形成更稳健的风险评估模型。这种跨领域的技能迁移,印证了心理学家卡罗尔·德韦克提出的「成长型思维」培养路径——当个体在某个领域持续突破能力边界时,会形成应对挑战的积极心理范式。

上一篇:被雇主恶意调岗或降薪该如何应对 下一篇:被骗后如何借助专业机构进行声誉修复