西昌学院如何将彝族文化融入校园日常生活

在川西南的群山环抱中,西昌学院如同镶嵌在彝族文化版图上的明珠,这座扎根于全国最大彝族聚居区的高等学府,正以独特的文化自觉将千年彝韵转化为校园生活的鲜活底色。从课堂教学到社团活动,从建筑景观到饮食服饰,彝族文化元素已深深浸润在师生日常的每个瞬间,构建起民族高校特有的育人生态。

课程体系的文化浸润

在专业课程设置中,彝族文化不再是点缀性的选修内容,而是系统化的知识体系。民族学与历史学院开设的《彝族克智文学》《毕摩文化研究》等特色课程,通过口传史诗的文本解读、宗教仪式的符号分析,将彝族口承传统转化为可传承的知识系统。美术与设计学院将彝族漆器纹样、银饰工艺纳入视觉传达专业核心课程,学生在掌握现代设计理念的需完成传统纹样的解构与再创造。

跨学科课程体系的构建更显匠心。生态学专业将彝族传统生态智慧融入环境教育,学生在考察邛海湿地生态时,需要同时记录彝族古籍《勒俄特依》中记载的物候规律。这种"双轨制"教学模式,既保证了学科知识的现代性,又激活了民族文化的当代价值。正如民族教育研究者李华在《多元文化教育路径探索》中所述:"将民族文化转化为可操作的教学资源,是破解文化传承困境的关键。

节庆活动的活态传承

每年农历六月廿四的火把节,校园广场会变身非遗展演剧场。不同于简单的文化展示,师生们需要参与完整的仪式流程:从清晨的取火仪式到深夜的达体舞会,从传统摔跤竞技到现代灯光秀的融合,使古老节俗焕发新生机。特别设立的"文化传习岗",由彝族学生担任讲解员,用普通话和彝语双语解读仪式背后的文化密码。

常态化文化活动构建起立体传承网络。每月举办的"阿都讲坛"邀请彝族毕摩、漆器匠人现场展演,匠人们边制作边讲解的"活态教学",让传统技艺的可视化传承成为可能。食堂定期推出的"彝餐文化周",不仅提供荞麦粑、坨坨肉等特色饮食,更通过餐具纹样、就餐礼仪的还原,使饮食行为升华为文化体验。这种浸润式教育模式印证了人类学家马林诺夫斯基的观点:"文化传承的本质在于生活场景的重构。

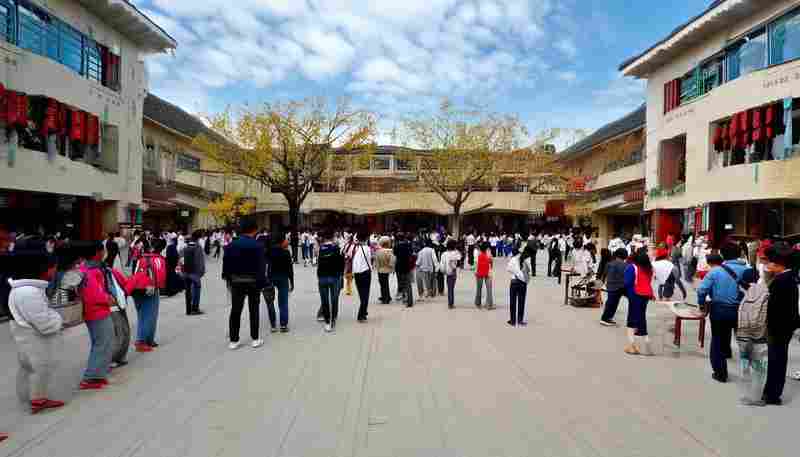

环境空间的文化叙事

校园建筑群堪称彝族美学的现代转译。图书馆外立面的镂空装饰提取自彝族服饰羊角纹,阳光投射形成的动态光影,暗合彝族十月太阳历的时空观念。学生公寓区错落分布的"三色文化墙",用红、黄、黑传统三色构成抽象几何图案,这些源自彝族漆器的主色调,在当代建筑语境中讲述着古老的颜色哲学。

景观设计中的文化叙事更具巧思。中心广场的"支格阿鲁"雕塑群,通过现代金属材料再现彝族史诗英雄形象,基座上镌刻的彝文铭文与二维码形成古今对话。生态园区的药用植物种植区,每种植物都配有彝汉双语标识牌,扫描二维码可听到用彝语吟诵的《明代彝医书》节选。这种空间叙事策略,正如建筑学家吴良镛所言:"场所精神的塑造,在于将文化基因转化为可感知的物质载体。

实践教学的田野维度

依托凉山彝族自治州丰富的文化资源,学校构建起"教室+田野"的双重教学空间。民族学专业学生在美姑县建立田野调查基地,通过参与观察彝族家支聚会、记录口述史,将毕业论文写在彝寨的火塘边。三年来,这样的田野实践已抢救性记录彝族古歌200余首,其中15首被收入国家级非遗数据库。

创新创业教育同样扎根文化土壤。学生创业团队开发的"彝纹AR识别"APP,使用增强现实技术解析传统纹样内涵,上线半年用户突破10万。服饰设计专业与昭觉县彝绣合作社共建实践基地,学生们设计的现代彝绣产品已进入北上广深高端市场,真正实现了"让传统技艺走出大山"。这种产教融合模式,恰好印证了经济学家厉以宁的判断:"民族文化的现代转化,需要找到与传统经济形态的接合点。

上一篇:西昌学院专升本考试科目如何安排 下一篇:西昌学院毕业生考研率是多少继续深造情况如何