LPR调整后如何选择最优再融资方案

近年来,贷款市场报价利率(LPR)的调整成为影响金融市场的重要变量。2025年开年以来,尽管1月和2月的LPR报价连续持平,但央行多次释放“择机降准降息”信号,叠加美联储降息周期开启,全年市场普遍预期LPR存在60—75个基点的下调空间。在此背景下,企业和个人如何结合政策动态选择最优再融资方案,成为优化财务结构的关键课题。

理解LPR动态与市场预期

LPR作为银行贷款定价的基准,直接影响存量与新增贷款的利率水平。2025年1月发布的LPR显示,1年期和5年期以上品种分别为3.1%和3.6%,连续三个月维持不变。但市场普遍认为,这种“按兵不动”只是短期平衡策略。央行在2024年四季度已明确“适度宽松”的货币政策基调,并首次提出“择机降准降息”,为后续调整预留空间。

从历史数据看,2024年LPR全年累计降幅达105个基点(1年期降45BP,5年期降60BP),且调整集中在房地产等重点领域。2025年,中国社科院专家预测,降息幅度可能超过2024年,尤其是5年期LPR可能定向下调以刺激居民购房需求。这意味着,当前利率水平可能仅是阶段性稳定点,再融资方案需预留应对进一步降息的空间。

存量房贷调整策略优化

对于存量房贷用户而言,LPR调整直接影响还款压力。根据2025年1月1日生效的最新政策,大部分商业贷款用户利率已降至3.3%,公积金贷款则同步调整为2.85%。但并非所有贷款人都能立即享受调整红利——重定价日的选择成为关键变量。例如,若合同约定每年1月1日调整,则2025年已自动适用新利率;若以放款日为基准,则需等待对应月份才能调整。

银行系统为缓解利率波动带来的集中还款压力,已开放重定价周期调整通道。贷款人可通过银行APP将周期从12个月缩短至3—6个月,甚至选择混合周期模式。例如,某北京购房者原贷款利率4.75%,通过两次调整(2024年10月加点下调、2025年1月LPR下调)后降至3.3%,总降幅达1.45个百分点,月供减少超800元。这种分阶段操作既能及时享受降息红利,又可避免短期现金流剧烈波动。

结构性工具利率的传导效应

央行在2025年3月记者会上提出“研究降低结构性货币政策工具利率”,包括支农支小再贷款、科技创新再贷款等。这类定向工具利率下调将产生双重传导:一方面,商业银行获得更低成本的资金,进而向小微企业、绿色产业等领域提供优惠贷款;银行可通过置换高息存量贷款优化资产结构。例如,某制造业企业若在2024年以4.2%利率获得设备更新贷款,2025年通过支小再贷款工具续贷,利率可能降至3.5%以下。

这种结构性降息还催生新型融资模式。部分地方与银行合作推出“数据授信”,通过企业税收、用电等12项经营数据定制信贷方案,使审批效率提升70%。对于轻资产科技企业,这种模式能突破传统抵押物限制,将融资成本与经营实绩动态绑定,形成利率调整与风险定价的良性互动。

长期规划与风险防范要点

在利率下行周期中,需警惕“过度融资”陷阱。2025年地方再融资专项债发行规模已达3780亿元,部分区域通过15—30年期债券置换短期高息债务,以“时间换空间”化解风险。个人和企业可借鉴该思路,优先置换剩余期限短、利率高于市场水平50BP以上的贷款。但需注意,部分银行对提前还款设置限额或违约金条款,需综合测算成本收益。

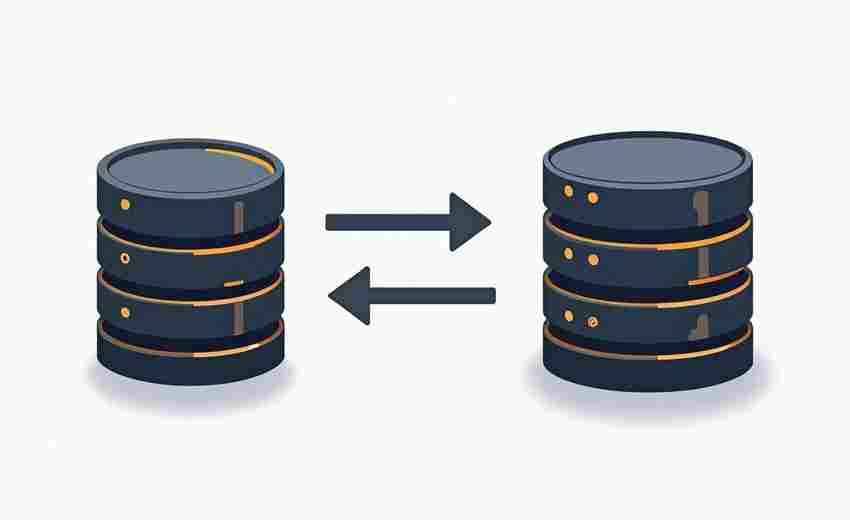

LPR与公开市场操作利率的联动机制正在深化。2024年6月起,LPR定价锚定从MLF利率转向7天逆回购利率,更灵敏反映短期资金成本。这意味着未来利率波动频率可能增加,再融资方案应建立动态调整机制,例如采用“LPR+浮动加点”混合定价,或配置部分固定利率贷款对冲风险。

上一篇:LOD在施工阶段的具体应用案例解析 下一篇:Lunago如何处理和响应安全漏洞或数据泄露事件