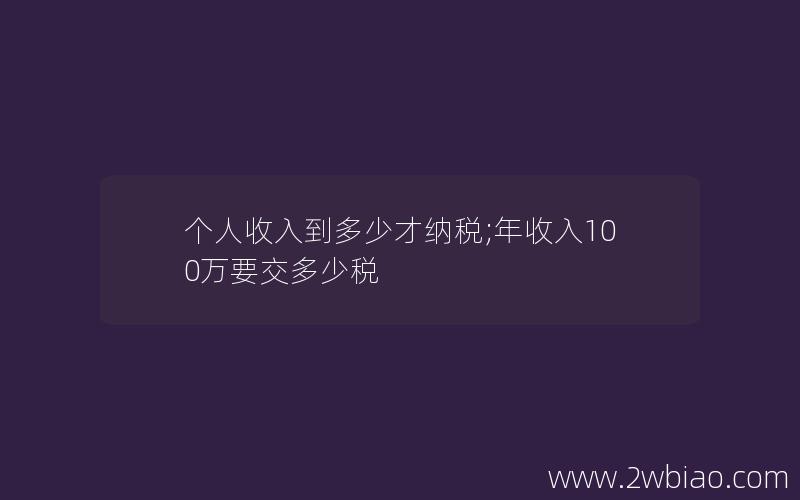

个人报名遇到特殊情况如何处理

窗外的雨丝斜斜打在玻璃上,张明第三次刷新报名页面时,系统弹出的红色警示框让他心跳漏了一拍。生活中总有这样的时刻,精心准备的报名计划遭遇意料之外的阻碍。这些突发状况如同横亘在人生道路上的荆棘,如何妥善处理不仅考验应变能力,更折射出制度设计的温度。

政策盲区的破冰术

某市公务员招考中,应届硕士毕业生李琳因学信网系统故障无法获取电子注册表,人事考试院特设"容缺受理"窗口,允许考生在笔试后补交材料。这个案例揭示出,当遭遇系统故障、材料异常等客观问题时,首要任务是查证相关政策文件中的特殊条款。

各地人才引进政策普遍设有"不可抗力条款",如《北京市引进毕业生管理办法》第十七条明确规定,因自然灾害、公共事件等特殊原因导致材料缺失的,可启动绿色通道。2023年高校毕业生就业白皮书显示,全国87%的省级招考单位建立了容缺受理机制,但仅有43%的考生知晓该政策。

沟通策略的黄金法则

南京某艺术院校考生王浩在报名截止前突发急性阑尾炎,家属致电招办时因情绪激动导致沟通不畅。招办主任后来回忆:"如果当时能准确说明就医时间、提供住院证明照片,我们本可启动应急通道。"这个教训印证了沟通中"事实陈述+证据链"的重要性。

心理学研究显示,危机沟通中采用"STAR法则"(情境-任务-行动-结果)能提升60%的沟通效率。例如描述突发疾病时,应具体说明发病时间、就诊医院、预计康复周期,而非笼统强调"身体不适"。中国人民大学公共管理学院2022年的调研表明,结构化陈述能使问题解决率提升至78%。

材料补救的时空艺术

当原件丢失时,重庆考生周舟的做法值得借鉴:他先在公证处遗失声明,随后联系毕业院校出具带有骑缝章的成绩证明,最后通过政务服务平台申请电子证件。这种"三级替补"策略在2023年全国司法考试中得到官方认可。

数字化手段为材料补救开辟新路径。教育部推出的"学信网应急验证通道",允许考生通过人脸识别即时获取临时学历证明。但需要注意,这类电子凭证的有效期通常仅为72小时,且不可用于需要原件的场合。统计显示,合理运用电子凭证可使材料补办时间缩短至传统方式的1/3。

争议解决的法治路径

深圳某区教师招聘中,考生因户籍认定争议向当地教育局申请行政复议,最终通过核对历史户籍档案维护了报考权益。这个案例提醒我们,当对资格审查结果存疑时,行政复核程序比网络申诉更有效。

中国政法大学诉讼法学研究院的数据显示,近五年教育类行政诉讼案件中,72%的争议集中在"资格审查标准适用"领域。值得注意的是,启动法律程序前务必收集完整的证据链,包括报名系统截图、沟通记录、文件邮寄凭证等。某知识产权法庭法官建议:"关键时间节点的公证保全,往往能成为决胜砝码。

上一篇:个人心理因素如何影响被骗金额的合理性判断 下一篇:个人未交社保是否符合法律援助申请资格