北方玉米面糊糊与南方玉米饮的食用习惯差异是什么

在中国广袤的版图上,一根金黄的玉米串起了两种截然不同的饮食叙事。当北方人端起一碗热气腾腾的玉米面糊糊时,南方人可能正啜饮着清甜的玉米汁。这种差异既是地理气候的馈赠,也是千年农耕文明在饮食记忆中的沉淀。从黄土地到水乡泽国,玉米这种原产美洲的作物,在南北迥异的自然环境中演化出独特的食用哲学。

历史渊源与地理印记

北方玉米面糊糊的诞生,与旱作农业的生存智慧密不可分。在网页53记载的蔚县传统中,"喝糊糊以防荒年"的俗语道出了玉米面在北方的主食地位。黄河流域的干旱气候与两年三熟的耕作制度,使得耐旱的玉米成为小麦之外的补充粮源。农民将玉米晒干磨粉,创造出能快速充饥、便于储存的糊状食物,这种应对气候不确定性的智慧,在河北、山西等地延续至今。

南方玉米饮的兴起,则与商品经济对饮食结构的重塑密切相关。网页30揭示的"雪甜7401"等小穗超甜玉米品种的流行,映射出江南水乡对食材精致化的追求。珠江三角洲的湿热气候虽然不利于玉米储存,却催生了鲜食玉米的深加工产业。当北方人用石磨将玉米碾作果腹之粮时,广东人已开始用破壁机萃取玉米汁的甘甜。

制作工艺与形态流变

在制作工艺上,北方的玉米面糊糊坚守着粗粮本味。网页19详述的玉米面"完全保留营养"理念,在晋北人家的灶台上得到印证:将玉米面与小米、豆类同煮,文火慢熬至浓稠挂勺。这种"三搅六扬"的技法,既防止糊底又激发谷物香气,最终成就一碗能"立住筷子"的扎实糊糊。

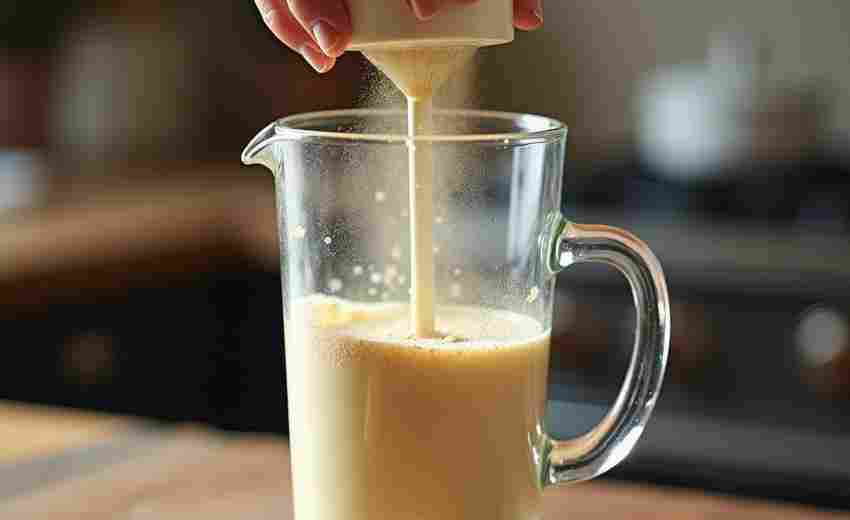

南方的玉米饮品则展现出工业化时代的创新基因。网页30提到的"10元一穗"高端玉米,经过去皮、榨汁、过滤等12道工序,蜕变为澄澈的金色浆液。广东茶楼里的玉米汁常与椰奶调配,江浙地区流行加入马蹄增添脆爽,这种对口感层次的雕琢,与北方"一锅烩"的质朴形成鲜明对照。

饮食功能与社会角色

北方玉米面糊糊承载着代际传承的生存记忆。网页45记录的河南网友日常中,"玉米糁配蒜泥黄瓜"的晚餐组合,印证了糊糊在北方饮食结构中的基础地位。在黄土高原的窑洞里,糊糊既是产妇的滋补品,也是学童的晨间能量源,这种多功能性使其成为维系家庭餐桌的纽带。

南方玉米饮则扮演着都市生活的健康符号。网页73分析的玉米"中等升糖指数"特性,被精明的商家转化为"轻食代餐"的营销概念。上海白领的下午茶单上,冰镇玉米汁与美式咖啡比肩而立;广式茶点中,玉米汁替代传统糖水,折射出消费升级中的养生焦虑。

文化象征与情感认同

在文化意象层面,北方玉米面糊糊凝结着集体记忆的温度。网页20描绘的"玉米面菜糊糊"往事,勾勒出计划经济时代北方的饮食图景:铁锅边凝结的糊嘎巴,是困难时期的美食印记。这种带着焦香的记忆,至今仍在东北农家乐的菜单上作为怀旧符号存在。

南方玉米饮则书写着现代性的味觉革命。网页30披露的"鲜食玉米消费量570亿穗"数据背后,是城市化进程中饮食审美的变迁。当便利店冷藏柜里的即饮玉米汁与现磨咖啡并列,当奶茶店推出玉米麻薯新品,这种作物已突破传统食材的边界,成为新消费文化的载体。从北到南,玉米的故事仍在继续,在蒸汽氤氲的糊糊碗与晶莹剔透的玻璃杯之间,折射着中国人对土地的眷恋与对现代的拥抱。

上一篇:北京民族大学实验室设备是否齐全能否支持科研需求 下一篇:北欧神话中的生命之泉与永生传说有何关联